こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

共通テスト(旧センター試験)に「情報Ⅰ」が加わって、不安に感じられている保護者の方は多いです。

教科書には「16進法」や「プログラミング」や「ネットワーク」といった言葉が並んでいて、「もしかしてすごく難しいのでは・・・。」と、心配されているのではないでしょうか。

結論

高校で必修化した「情報Ⅰ」の内容は、プログラミングだけではありません。

情報社会や情報デザイン、ネットワーク、データの活用など、これからの社会を生きていくうえで必須となる力を、幅広く身につけていくことができます。

今回は、高校の教科「情報Ⅰ」の内容について解説します。

情報Ⅰのテストの内容や、対策方法についても解説します。

最後まで読んでいただき、情報Ⅰという教科について知っていただき、お子様が情報Ⅰの試験で高得点を取れるようにするための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

1対1の個別指導!

【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上

- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法

▼公式サイトで詳細をチェックする

【個別教室のトライ】![]()

情報Ⅰという教科の特徴

まずは、情報Ⅰという教科の特徴を知っておけると良いです。

情報Ⅰという教科のコンセプトを知っておくと、対策方法が見えてくるからです。

情報Ⅰの教科の特徴は、大きく次の2つです。

情報Ⅰの特徴

特徴1:課題発見と問題解決力が重要

情報Ⅰの教科では、課題発見と問題解決力が重要視されます。

最近の入試問題では、課題が設定され、それをどう解決していくかを問われる、探究型の問題が多くなっています。

探究学習とは、自ら課題を設定し、その課題を解決するために情報を収集・整理・分析し、周囲の人達と意見交換をしたり協同したりしながら進めていく学習活動のことです。

近年の教育は、知識の量よりも、課題解決能力の高さのほうが重要視されています。

どの教科でもその傾向があるのですが、情報Ⅰは特にその傾向が強いです。

このことは、文部科学省が公表している資料にも明記されています。

文部科学省が公表している『高等学校情報科「情報Ⅰ」教員研修用教材』には、次のように記載されています。

(2)情報科の目標

情報科は,他の教科等の学びとあわせて,このような変化する社会で子供達が生きていくための資質・能力を育むものでなければならない。情報科では,情報に関する科学的な見方・考え方を重視するとともに,問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的に活用するための知識及び技能を身に付け,実際に活用する力を養うとともに,情報社会に主体的に参画する態度を養うことを目指している。

問題を発見し、それを解決するために情報と情報技術を活用するとあります。

情報の知識や技術を利用して、課題解決能力を伸ばすことを大きな目標としています。

特徴2:教科を横断する教科

情報Ⅰの教科は、他の教科とのつながりが強い教科であり、教科を横断する教科です。

先程の『高等学校情報科「情報Ⅰ」教員研修用教材』には、次のように書かれています。

高等学校段階における情報教育を,共通教科情報科だけが担うように極めて限定的に捉えてはならない。教科等の特質に応じて教科等横断的に情報活用能力を身に付けさせる教育のより一層の充実が求められている。特に統計の指導に当たっては数学科と,情報モラルなどの指導に当たっては公民科との関連を図ることが大切である。

たとえば、数学や社会の教科の中で設定した課題を解決するために、情報の知識やプログラミングの技術を利用する必要があれば、積極的に利用していきます。

情報は「情報」という単体の教科でもありますが、他の多くの教科とも融合しているという特徴があります。

つまり、情報の教科を本質的に理解して活用することができれば、他の教科の理解にもつながるということになります。

情報Ⅰの学習内容

情報Ⅰで学習する内容は、大きく次の4つに分けられます。

学習内容1:情報社会の問題解決

情報Ⅰでは、情報社会における諸問題について学習します。

テレビやインターネットなどの情報メディア、パスワードなどの情報セキュリティ、著作権などの情報に関する法規、メディアリテラシーなどの情報モラルなど、これからの情報社会を生きていくうえで必要な知識を身につけていきます。

情報社会の問題解決

- 情報メディアの特性と問題の発見・解決

- 情報セキュリティ

- 情報に関する法規、情報モラル

- 情報社会におけるコミュニケーションのメリット・デメリット

- 情報技術の発展

学習内容2:コミュニケーションと情報デザイン

情報Ⅰでは、コミュニケーションや情報デザインについて学習します。

色や画像、音などをデジタル化する仕組みや、情報伝達のための情報デザイン、情報社会の中でのコミュニケーションのあり方などを学びます。

コミュニケーションと情報デザイン

- デジタルにするということ

- コミュニケーションを成立させるもの

- メディアとコミュニケーション、そのツール

- 情報をデザインすることの意味

- デザインするための一連の進め方

学習内容3:コンピュータとプログラミング

情報Ⅰでは、コンピュータやプログラミングについて学習します。

コンピュータの仕組みや構成や、プログラミングのコードの組み方など、コンピュータやプログミングの基礎知識を身につけることができます。

コンピュータとプログラミング

- コンピュータの仕組み

- 外部装置との接続

- 基本的プログラム

- 応用的プログラム

- アルゴリズムの比較

- 確定モデルと確率モデル

- 自然現象のモデル化とシミュレーション

学習内容4:情報通信ネットワークとデータの活用

情報Ⅰでは、ネットワークやデータの活用について学習します。

インターネットなどの情報通信ネットワークの仕組みや、数値や情報をデータとして活用する方法などを学ぶことができます。

数学Ⅰの『データの活用』の単元とも親和性が高い分野です。

情報通信ネットワークとデータの活用

- 情報通信ネットワークの仕組み

- 情報通信ネットワークの構築

- 情報システムが提供するサービス

- さまざまな形式のデータとその表現形式

- 量的データの分析

- 質的データの分析

- データの形式と可視化

情報Ⅰのテストではどんな問題が出る?

情報Ⅰのテストでどのような問題が出題されるかは、共通テスト(旧センター試験)の問題を参考すると良いです。

学校の定期テストも模試も、生徒が共通テストの問題を解けるようにすることを目標に作問されることが多いからです。

学校の定期テストは担当する先生によって出題傾向が異なりますが、多くの場合は次のような問題が出題されます。

問題1:基礎知識を問う問題

情報Ⅰのテストでは、基礎知識を問う問題が出題されます。

模試や共通テストのような入試レベルの問題であっても、基礎知識は問われます。

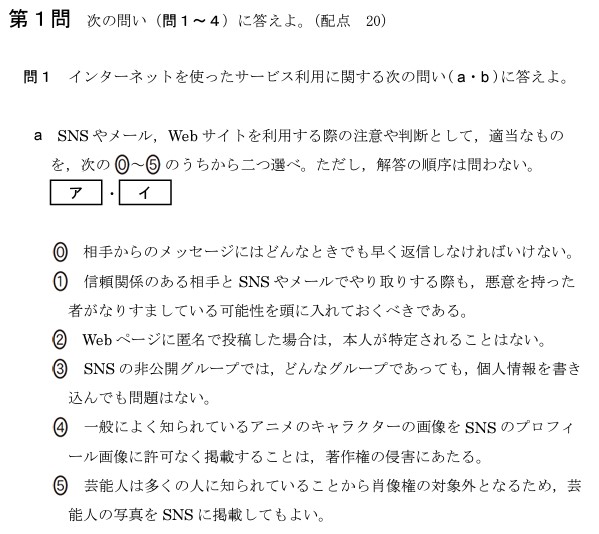

2022年11月に大学入試センターから公表された「情報Ⅰ」の試作問題でも、基礎知識を問う問題が出題されています。

基礎知識を問う問題は、知識として知っていれば解ける問題なので、普段の学校での授業をしっかりと受けたり、定期テスト前にワークなどの基礎演習に丁寧に取り組んだりできると良いです。

問題2:基礎的な計算問題

情報Ⅰのテストでは、2進法や16進法などの、基礎的な計算問題が出題されます。

数学的な問題も出題されるので、数学の対策と情報の対策は並行して進めることもできます。

2022年11月に大学入試センターから公表された「情報Ⅰ」の試作問題には、次のような問題が出題されました。

コンピュータやデジタルの分野で使われる、2進法や16進法についての基礎知識が問われています。

今回は出題されませんでしたが、2進法から10進法に変換する計算問題等も出題される可能性があります。

問題3:課題発見・問題解決型の問題

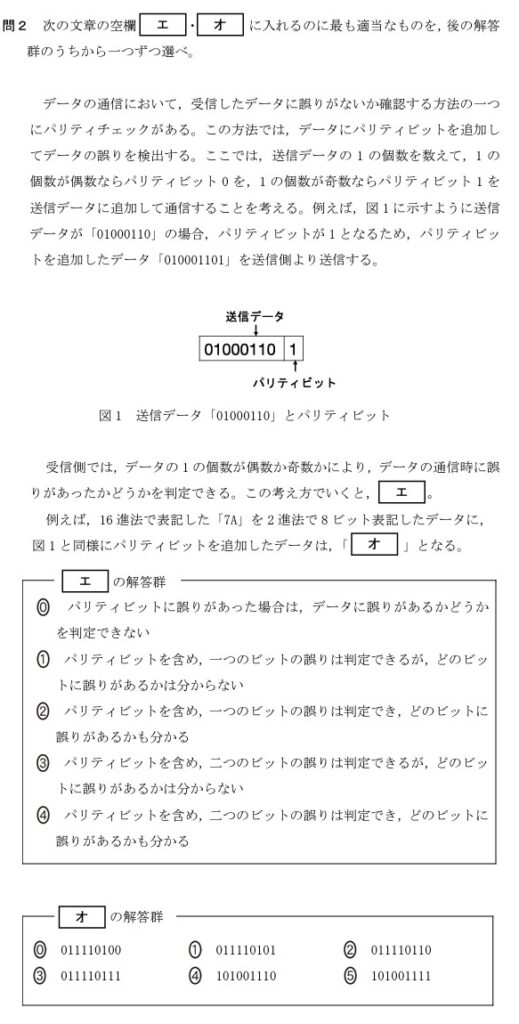

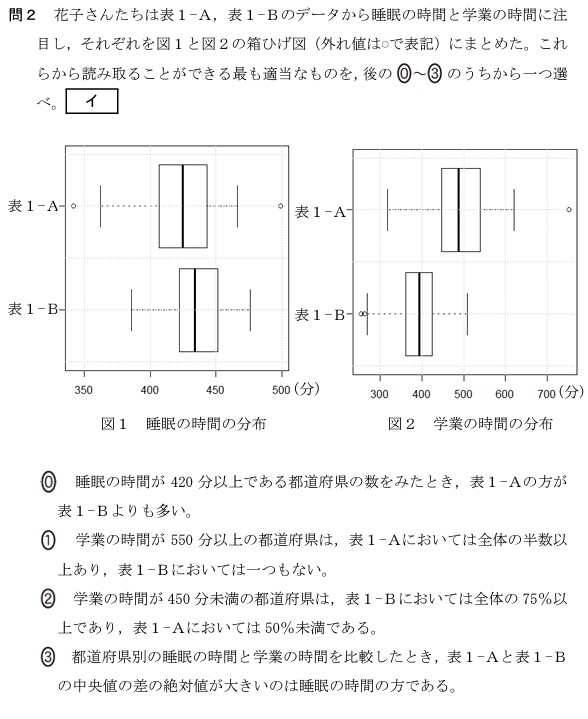

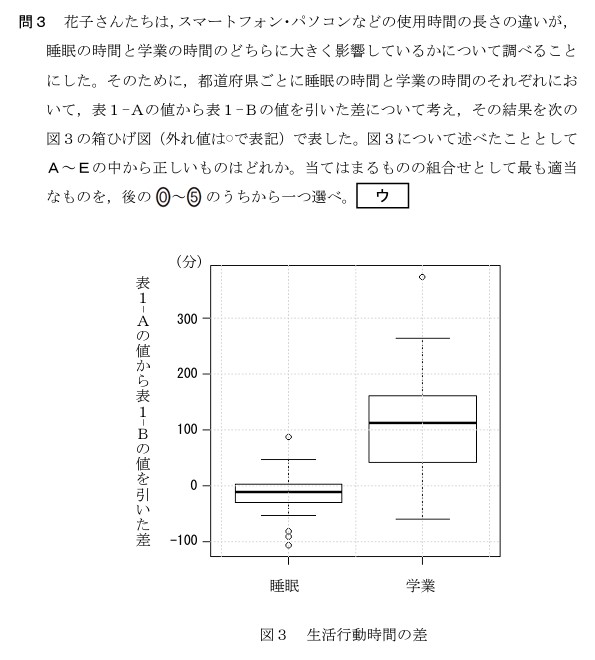

情報Ⅰのテストでは、課題発見・問題解決型の問題が出題されます。

何かに取り組むうえで発見された課題を、データや情報、プログラミングなどを活用して解決していく問題です。

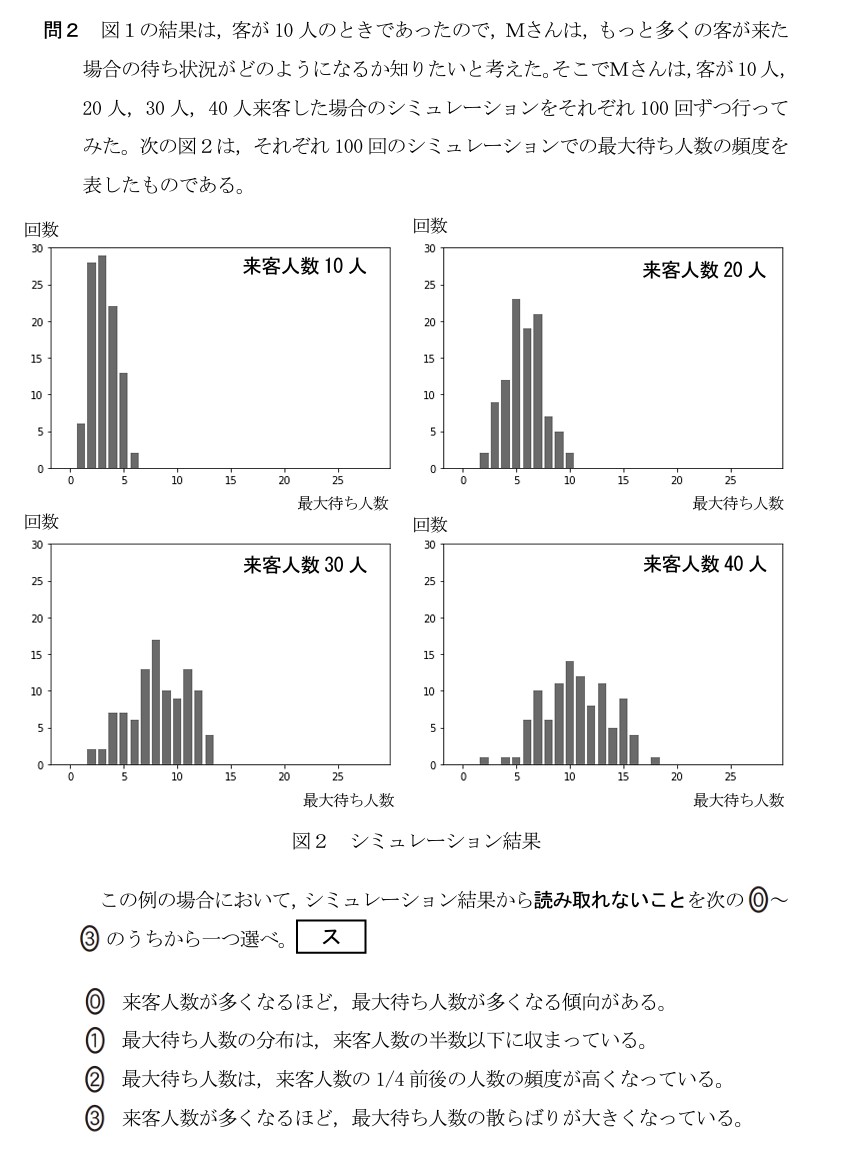

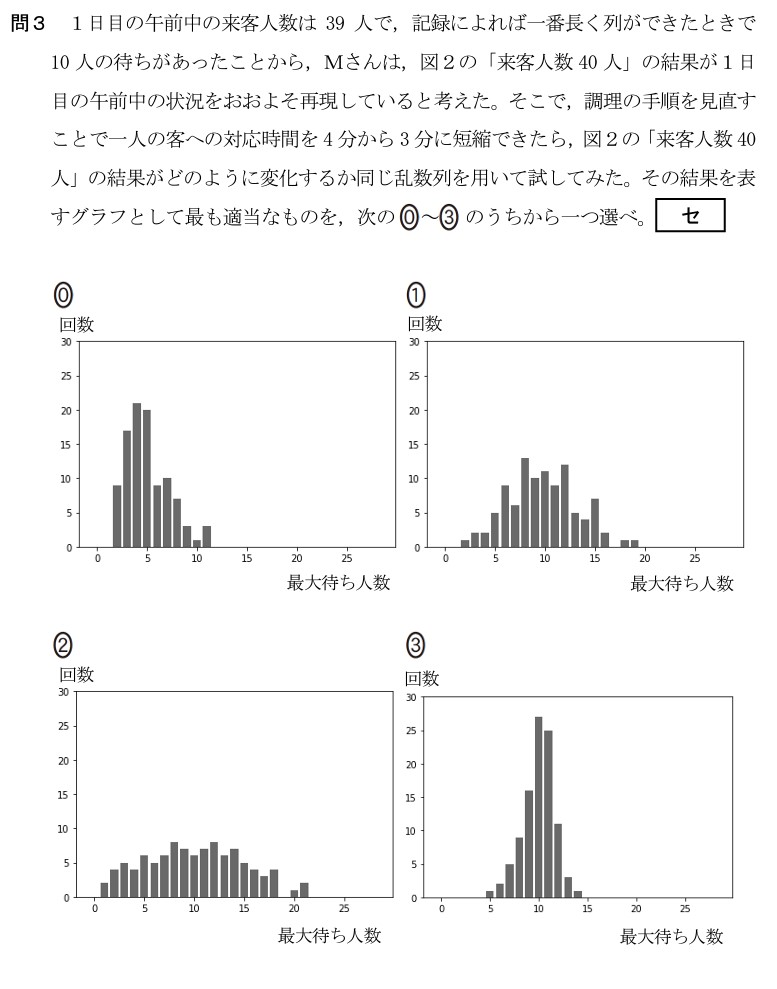

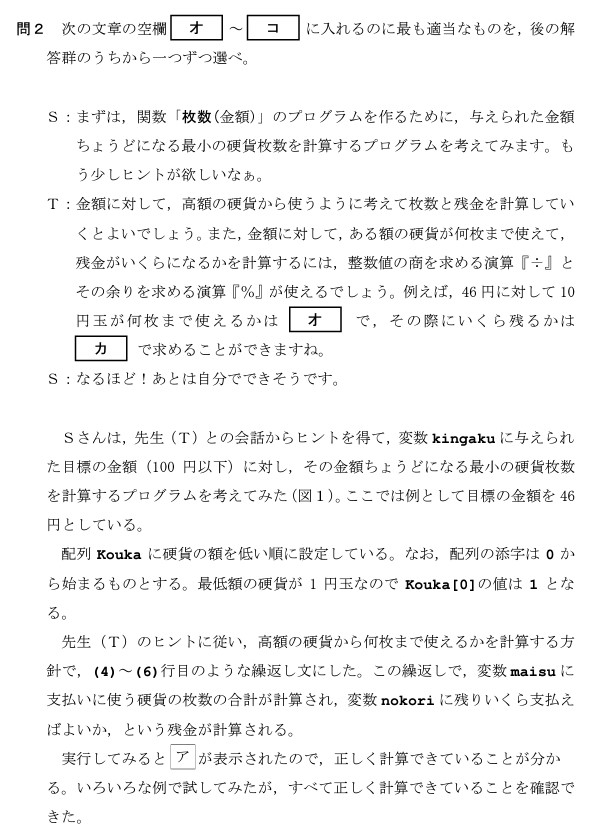

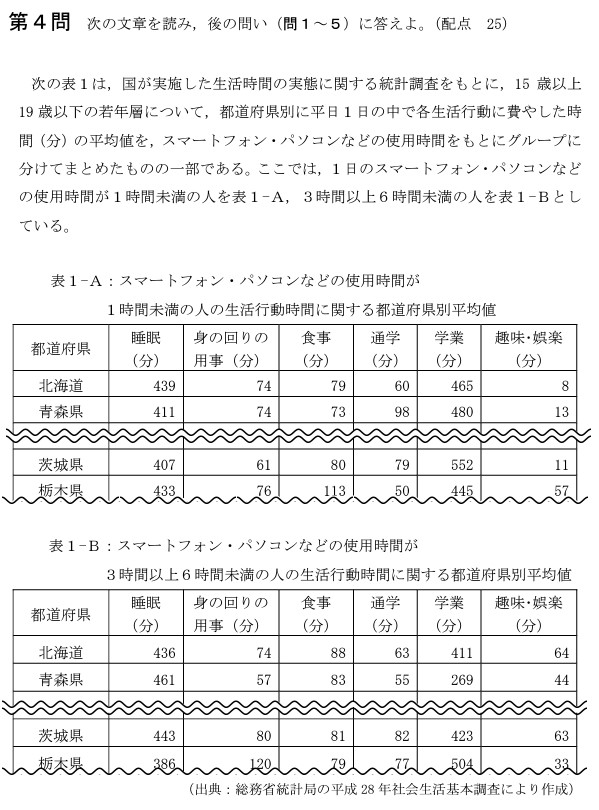

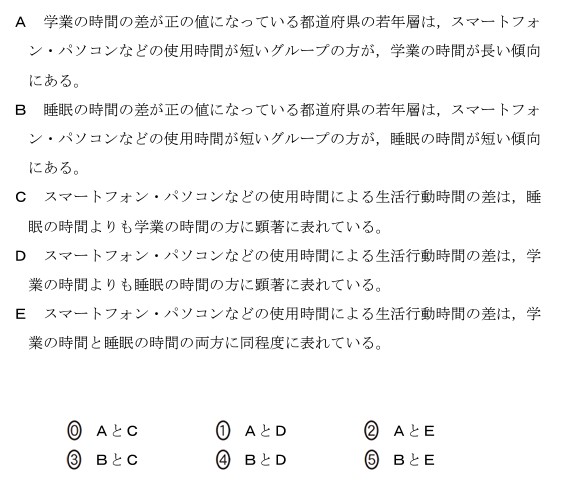

「情報Ⅰ」の試作問題では、次のような問題が出題されました。

ちょっと長い問題ですが、最初の数行を読むと課題発見・問題解決型の問題であることがわかると思います。

文化祭のクレープ販売でお客さんを待たせている時間が長かったという課題を、データ分析という手段を使って解決しようとする問題です。

データを扱う部分では、数学の学習内容との融合も見られます。

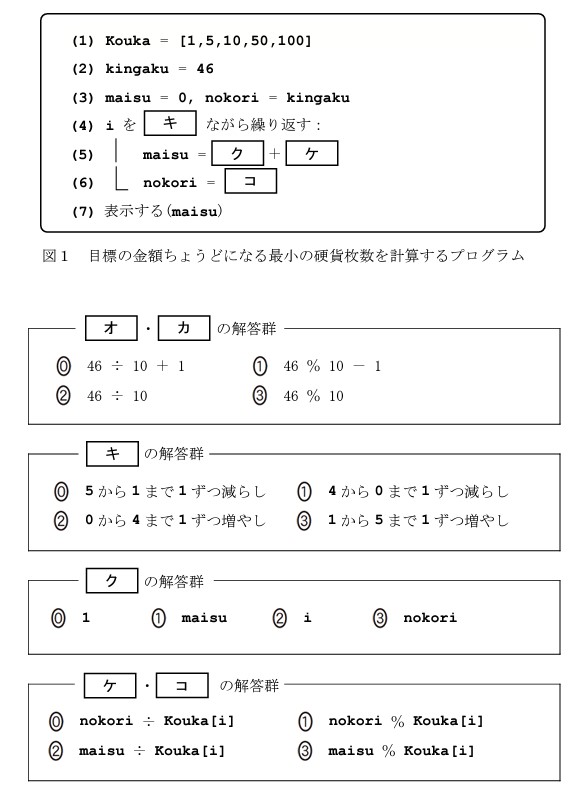

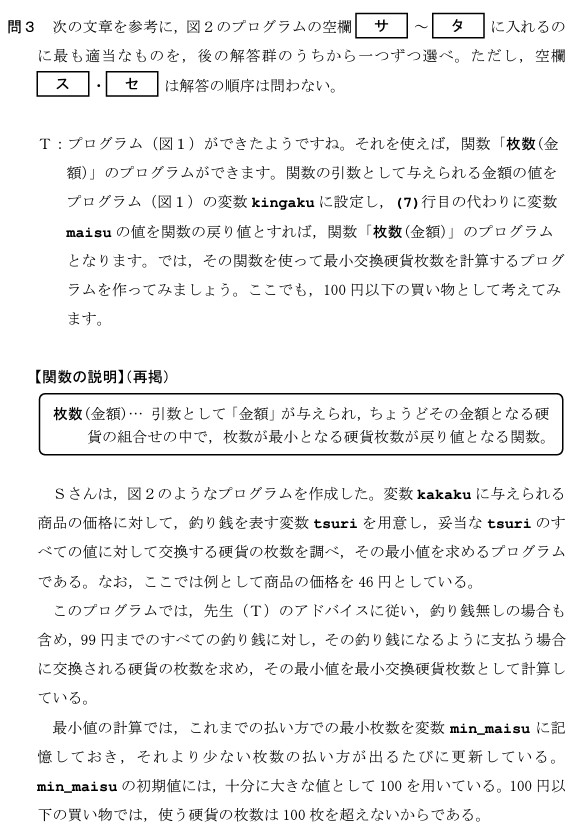

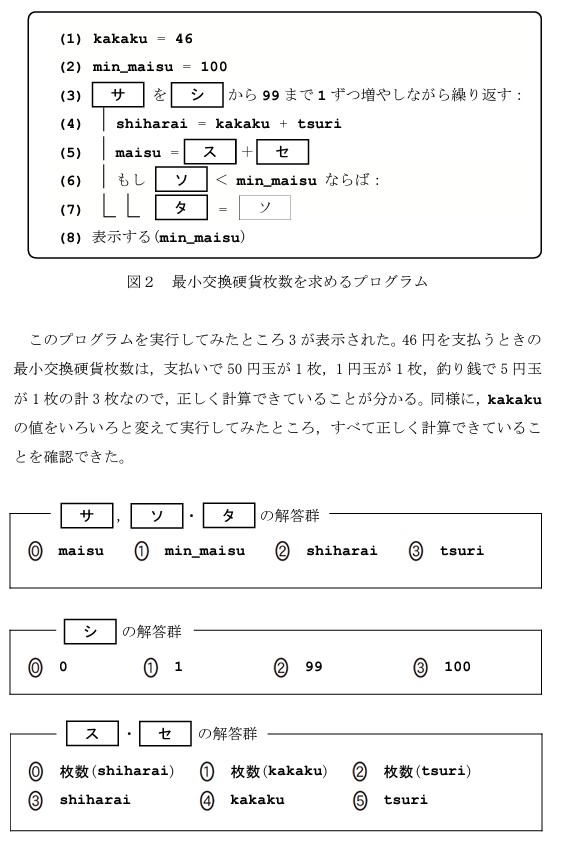

問題4:プログラミングのコードを組む問題

情報Ⅰのテストでは、プログラミングのコードを組む問題が出題されます。

共通テストの情報Ⅰでは、小学校て扱っていたScratchのような直感的なものではなく、Pythonのようなプログラミング言語を使ったプログラムを組む問題が出題されます。

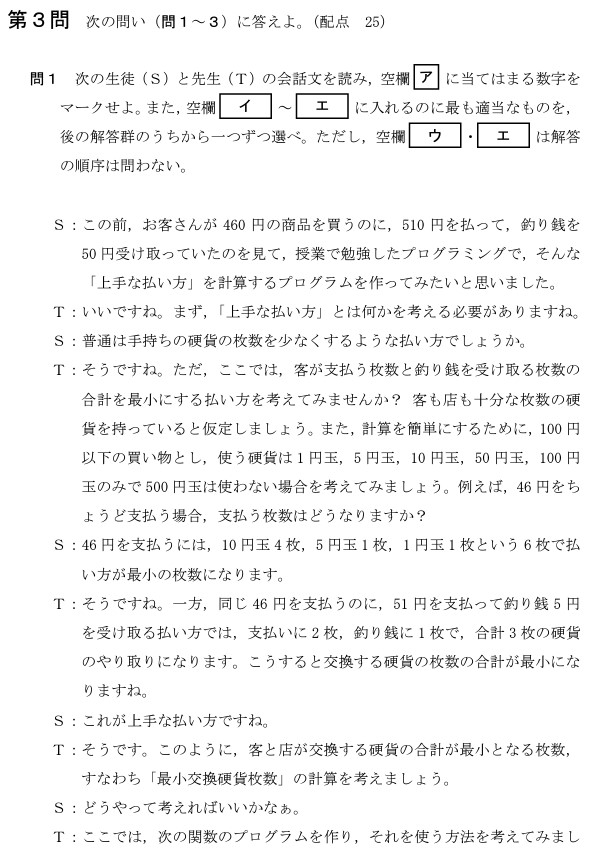

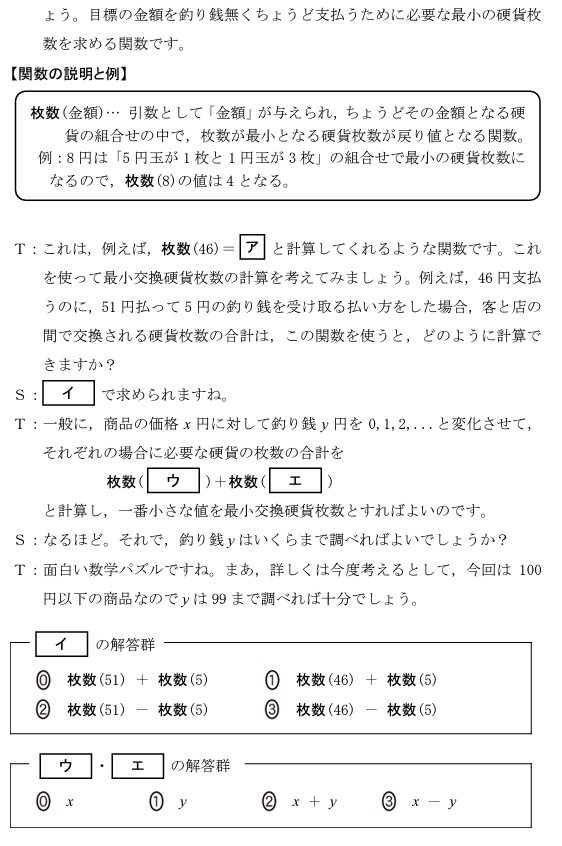

「情報Ⅰ」の試作問題では、次のような問題が出題されました。

買い物の際に、客が支払う硬貨の枚数と、お釣りとして受け取る硬貨の枚数の合計が、一番少なくなるようにするためのプログラムを組む問題です。

課題発見・問題解決型の問題で、かなり複雑なコードを組んでいく問題で、難易度が高いです。

学校の定期テストでは、もっと基礎的なコードを組む問題が出題されると予測されます。

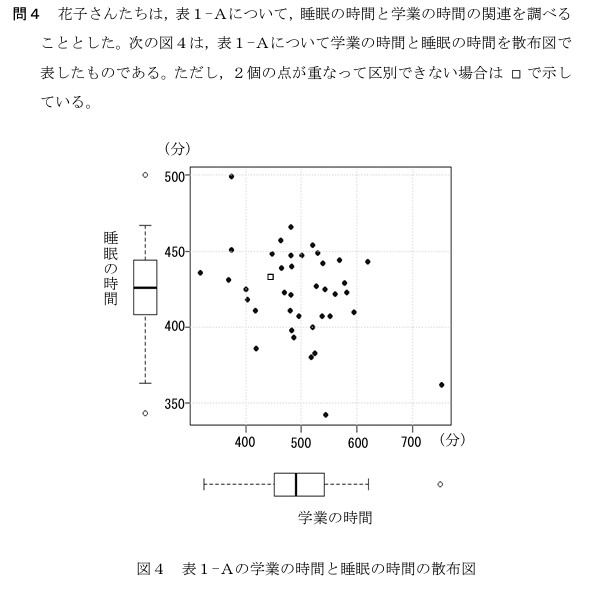

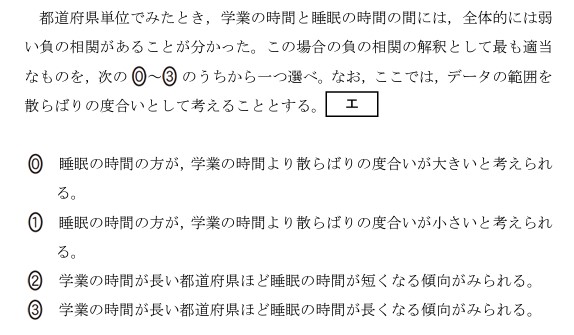

問題5:資料やデータを分析・活用する問題

情報Ⅰのテストでは、資料やデータを分析・活用する問題が出題されます。

「情報Ⅰ」の試作問題では、次のような問題が出題されました。

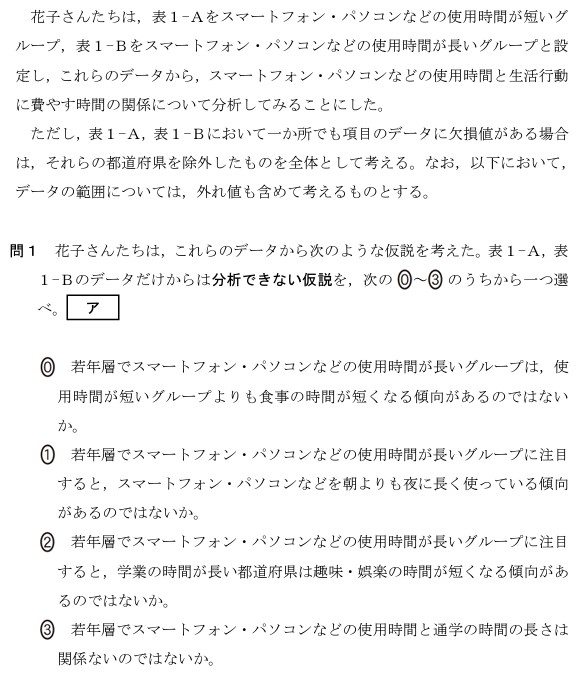

長い問題ですが、表やグラフや図を見ていただくだけで、なんとなくイメージをつかんでいただけると思います。

スマートフォンやパソコンの使用時間が短い若年層と、長い若年層の、各生活行動に費やした時間のデータを見て問題に答えます。

箱ひげ図や散布図、相関や散らばりなどの、数学の知識が必要になります。

数学の「データの分析」の単元を深く理解できていれば簡単な問題です。

逆に、数学の「データの分析」の単元を公式暗記だけで乗り切ってしまうと、情報Ⅰのテストで苦戦することになります。

公式暗記に頼らない、本質的な理解を目指すことが重要です。

情報Ⅰの対策方法

ここからは情報Ⅰの対策方法について解説していきます。

対策1:基礎知識をインプット

情報Ⅰの対策では、まずは基礎知識をインプットすることが重要です。

どの教科でも、基礎基本が一番大事だからです。

最初から問題集を使って問題演習に取り組もうとする高校生も多いですが、問題を解く前にしっかりとインプットをしたほうが効率的です。

基礎知識のインプットには、学校の教科書と授業が最適です。

情報Ⅰには概念的な理解が必要な分野も多いので、わかりやすい先生の授業を受けて、概念を理解できると良いです。

インプットには映像授業もおすすめ

基礎知識のインプットには、映像授業がおすすめです。

映像授業であれば、一流講師のわかりやすい授業を、何度でも見返すことができるからです。

映像授業サービスの『スタディサプリ高校・大学 受験講座』であれば、情報Ⅰを含む全ての教科の授業を、格安で受講することができます。

大学受験を見据えるのであれば、東進ハイスクールのような映像授業予備校を活用するのもおすすめです。

▼スタディサプリ(高校・大学 受験講座)の公式サイトはこちらから

【公式】スタディサプリ高校・大学受験講座![]()

▼東進ハイスクール・東進衛星予備校の公式サイトはこちらから

東進ハイスクール・東進衛星予備校![]()

▼あわせて読みたい

>>スタディサプリは勉強したい高校生の強い味方!活用法・料金・口コミは?

▼あわせて読みたい

>>【大学受験】映像授業塾は意味ない?成果を出すためのポイントとメリット・デメリット

対策2:練習問題でアウトプット

情報Ⅰの対策では、基礎知識をインプットしながら、練習問題でアウトプットすることが大切です。

練習問題を解かなければ、テストの問題を解けるようにならないからです。

練習問題は、学校のワークや市販の問題集を活用すると良いです。

1冊の問題集を何度も繰り返して、解けない問題がない状態になるまで取り組めると良いです。

基礎を定着させるのであれば、『学校で習っていなくても読んで理解できる 藤原進之介の ゼロから始める情報I』がおすすめです。

インプット中心の参考書ですが、練習問題もついているので、アウトプットにも取り組めます。

▼あわせて読みたい

>>高校の情報Ⅰ対策におすすめの参考書と問題集!選ぶときのポイントも解説!

対策3:課題発見・問題解決型に慣れる

情報Ⅰの勉強では、課題発見・問題解決型の問題に慣れることができるような対策が必要です。

情報の教科は、課題解決や問題解決が重要視されていて、テストの問題でも課題発見・問題解決型の問題が多く出題されるからです。

「〇〇は何か。」という問いに対して、「□□」と答えるような練習だけに取り組んでいても、情報Ⅰのテストで高得点を狙うことはできません。

課題を解決していく過程を考え、創造していく力を伸ばす必要があります。

課題発見・問題解決型の問題に慣れるのであれば、『高校の情報Iが1冊でしっかりわかる本』がおすすめです。

「ガチャのシミュレーションをしてみよう!」や、「LINEのメッセージを間違って送っちゃった!」等の身近なテーマを題材にしながら、課題発見・問題解決を通して情報の教科を学べる構成になっているので、はじめから課題発見・問題解決型の学習に慣れ親しむことができます。

▼あわせて読みたい

>>高校の情報Ⅰ対策におすすめの参考書と問題集!選ぶときのポイントも解説!

対策4:資料やデータの分析・活用の練習

情報Ⅰの勉強では、資料やデータの分析・活用の練習が必要です。

資料やデータの分析・活用は、数学Ⅰで学習する「データの分析」をしっかりと理解するようにすると良いです。

公式を暗記するのではなく、学習内容を概念的に理解し、様々な状況で活用できる状態にしておくと、情報Ⅰの問題でも苦労せずに解くことができるようになります。

概念的な理解が重要ですので、問題集を解いて練習するよりも、学校の教科書や、わかりやすく解説している参考書で対策したほうが良いです。

映像授業を活用しても良いでしょう。

▼スタディサプリ(高校・大学 受験講座)の公式サイトはこちらから

【公式】スタディサプリ高校・大学受験講座![]()

対策5:プログラミングの練習

情報Ⅰの勉強では、プログラミングの練習も重要です。

参考書や問題集で知識量を増やすだけでなく、実際にプログラムのコードを組む練習もできると良いです。

プログラミングは、座学よりも実践的な練習のほうが身につきやすいです。

プログラミングを本格的に対策するのであれば、プログラミング教室の利用がおすすめです。

プログラミング教室についての詳細は、『子どもにおすすめのプログラミング教室12選!料金や特徴を比較!』で解説しています。

-

-

子どもにおすすめのプログラミング教室12選!料金や特徴を比較!

続きを見る

高校生におすすめのプログラミングスクール

- 【LITALICOワンダー】

※基礎からテキストコーディングまで! - QUREO(キュレオ)

※教室数が多く通いやすい!

まとめ

それでは、高校の教科「情報Ⅰ」の内容についての解説をまとめます。

結論

高校で必修化した「情報Ⅰ」の内容は、プログラミングだけではありません。

情報社会や情報デザイン、ネットワーク、データの活用など、これからの社会を生きていくうえで必須となる力を、幅広く身につけていくことができます。

情報Ⅰの教科の特徴は、大きく次の2つです。

情報Ⅰの特徴

情報Ⅰで学習する内容は、大きく次の4つに分けられます。

学校の定期テストは担当する先生によって出題される問題が異なりますが、多くの場合は次のような問題が出題されます。

情報Ⅰの対策方法について解説しました。

今回の記事が、情報Ⅰという教科について知っていただき、お子様が情報Ⅰの試験で高得点を取れるようになるきっかけとなればとてもうれしいです。

高校生におすすめのプログラミングスクール

- 【LITALICOワンダー】

※基礎からテキストコーディングまで! - QUREO(キュレオ)

※教室数が多く通いやすい!

-

-

子どもにおすすめのプログラミング教室12選!料金や特徴を比較!

続きを見る