こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

最近プログラミング教育が話題ですが、子どもをプログラミングスクールに通わせたほうが良いのでしょうか。

プログラミングって難しそうですし、学校の授業についていくためにもスクールに通わせたほうが良いのでしょうか。

プログラミング教育が小学校で必修化され、興味を持たれている保護者の方は多いです。

「プログラミング」と聞くだけで難しそうで、スクールに通わなければ子どもが授業についていけなくなってしまうのではと心配されている方も多いです。

結論

学校の授業についていくことが目的であれば、スクールに通う必要ありません。

ですが、早いうちからプログラミングの習い事をさせることをおすすめします。

今回は、子どもにプログラミングの習い事をさせるべき3つの理由を解説します。

私は以前、塾講師の仕事をしていました。

集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営の仕事をしていた時期もあります。

かれこれ20年以上、塾業界で働きました。

これまでの経験を基にお話します。

最後まで読んでいただき、お子様がプログラミング教育を将来有意義に活用できるようにするための参考としていただければとてもうれしいです。

スクールに通わなくても授業にはついていける

安心してください。

プログラミンスクールに通わなくても、学校の授業にしっかりとついていけます。

その理由は主に4つです。

スクールが必要ない理由

- プログラミング単体の授業があるわけではない

- 成績がつくわけではない

- プログラミングのコードを書くわけではない

- 直感的なツールで学習する

他の教科に組み込まれている

「プログラミング」という授業があるわけではなく、算数や理科や社会や総合の授業の中でにプログラミング教育が組み込まれます。

そのため、プログラミング単体の授業はありませんし、プログラミングという項目で成績がつけられるわけではありません。

難しいコードは必要ない

小学校のプログラミング教育では、プログラミングのコードを文字で書くわけではありません。

カラフルで直感的なツールを使ってプログラムを組んでいくので、難しい知識がなくても問題ありません。

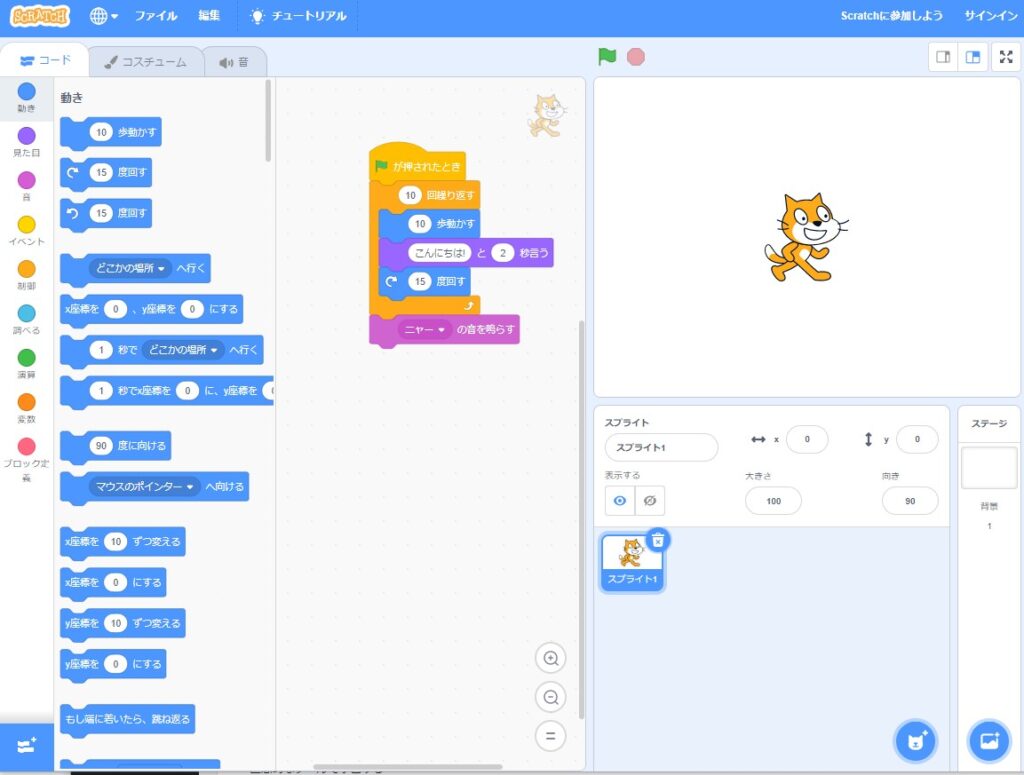

小学校では、「Scratch」というツールが使われることが多いです。

上の画像のように、左側に並んでいるブロックを選んで真ん中のスペースに組み合わせていくことで、右側のキャラクターを動かすプログラムを作ります。

難しい知識や操作は必要ありません。

それでいて、プログラミングがどのように動いているのかを直感的に学ぶことができます。

Scratchは無料で使えるので、公式サイトにアクセスして試してみてください。

チュートリアルを見ながら5分程触れば、簡単なプログラムをすぐに組むことができます。

子どもにプログラミングの習い事をさせるべき3つの理由

スクールに通わなくても学校の授業は問題ありません。

しかし、それでも早いうちからプログラミングスクールに通わせることをおすすめします。

理由は3つあります。

スクールに通わせるべき理由

一つひとつ解説します。

理由1 大学入試で必須科目化している

大学入学共通テスト(旧センター試験)では2025年より、新しく「情報」の教科が追加されます。

一般的に、国公立大学では共通テストで6教科が必須となります。

「英語」「国語」「数学」「地理歴史・公民」「理科」の5教科に加えて、「情報」です。

これまでも数学の選択科目として「情報」がありましたが、新たな教科としての「情報」とは異なります。

この新しい「情報」の教科の試験で、しっかりとしたプログラミングの知識と技術が問われます。

大学入試の変化に伴って、高校入試や学校教育も変化します。

単に「大学入試のためにプログラミングをできるようにすべき」ということではありません。

今後、学校教育では「プログラミング」の重要性が増していくことを見越して、早いうちからプログラミングに触れておくべきなのです。

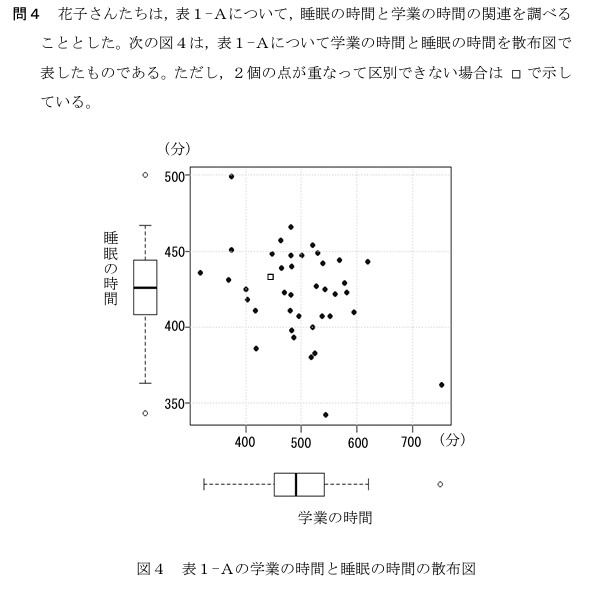

共通テストの「情報Ⅰ」とは

「情報」は、聞き慣れない教科ですので、疑問に思われている保護者の方も多いです。

実は、共通テストの「情報Ⅰ」では、プログラミングの他にも様々なことが問われています。

プログラミングを得意にすれば大丈夫というわけではありません。

具体的に、2022年11月に大学入試センターから公表された「情報Ⅰ」の試作問題を見ながら、子どもたちに何が求められているのかを見ていきましょう。

簡単にまとめると、大きく以下の6つが求められています。

情報の教科で求められているもの

一つひとつ解説していきます。

情報社会や情報リテラシーについての基礎知識

社会問題、メディア、法律や制度、その他様々なテーマを通じて、これからの情報社会で生きていくための基礎知識が求められます。

小学校や中学校の社会の授業の中でも取り上げられる内容です。

「情報」という教科を思い浮かべるとき、多くの方が真っ先に思い浮かべる学習内容だと思います。

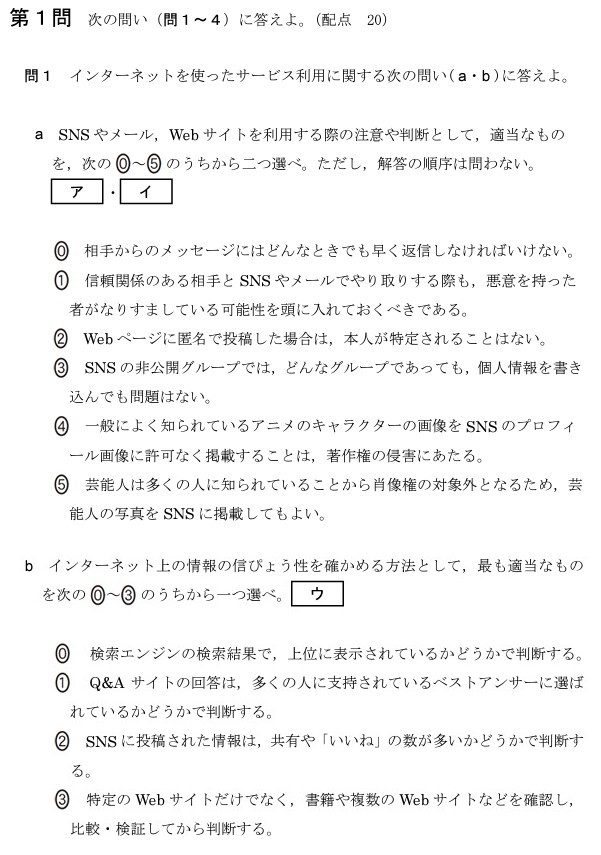

具体的に試作問題を見てみましょう。

SNSやWebサイトの正しい活用方法や、正しい付き合い方を問われる問題です。

どちらの問題も、これからの情報社会を生きていくうえでは必須の知識です。

このような問題からも、受験を通じて、子どもたちにこれからの社会を生きていくための知識をつけてほしいという、大学入試センターのメッセージがうかがえます。

情報のデジタル化やネットワークについての基礎知識

デジタルとは何か、ネットワークを通してデジタル情報はどのように伝えられるかといったことの知識が求められます。

中学校の技術家庭科の授業でも扱う内容です。

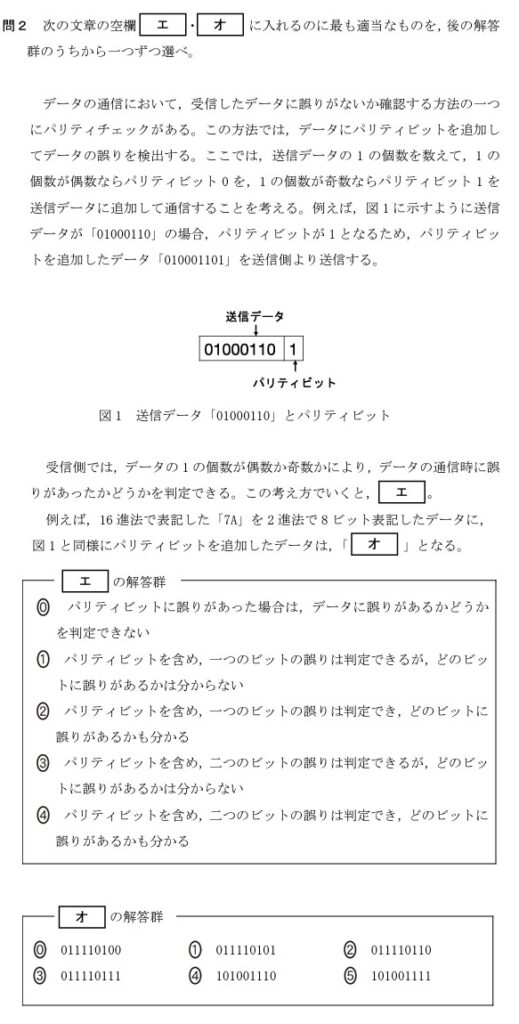

具体的に試作問題を見てみましょう。

デジタル情報は「0」と「1」で構成されているので、2進法や16進法で表されます。

その2進法や16進法についての基礎知識が問われています。

パッと見は難しそうに見えますが、基礎知識があれば簡単な問題です。

もう1題見てみましょう。

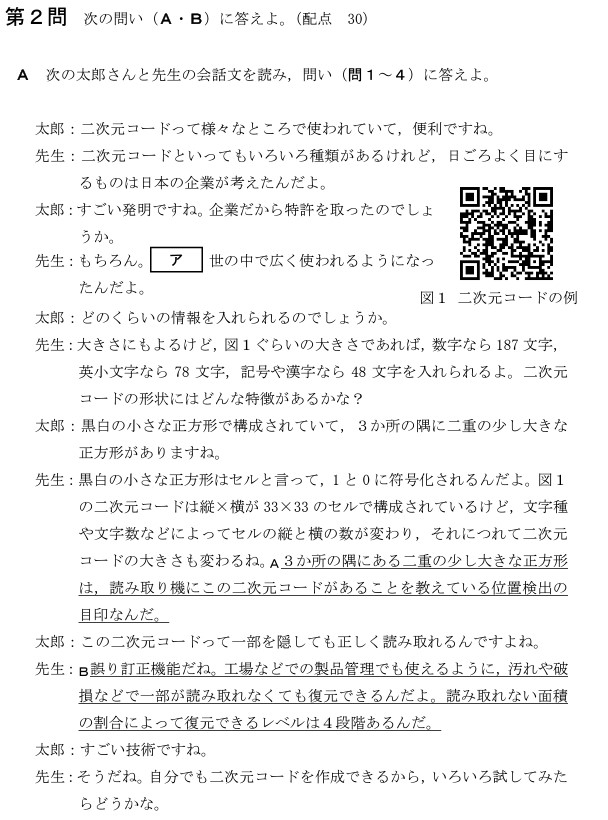

ちょっと長い問題です。

ザックリ説明すると、QRコードを作ることを題材にして、デジタルデータの性質の理解度を問われています。

単純な知識が問われているだけでなく、知識があることを前提として考える問題になっています。

デジタルデータを活用する世代の人間であれば、基礎教養として知っておくべき内容が問われています。

情報デザインの基礎知識

情報は、上手に伝える必要があります。

たとえば、ピクトグラムを使えば、言葉を使わずに直感的に情報を伝えることができます。

ショッピングセンターの案内表示版に、文字で「トイレ」と書くよりも、トイレのマークを書いたほうがお客さんに伝わりやすいです。

このような情報デザインについての基礎知識が問われます。

具体的に試作問題を見てみましょう。

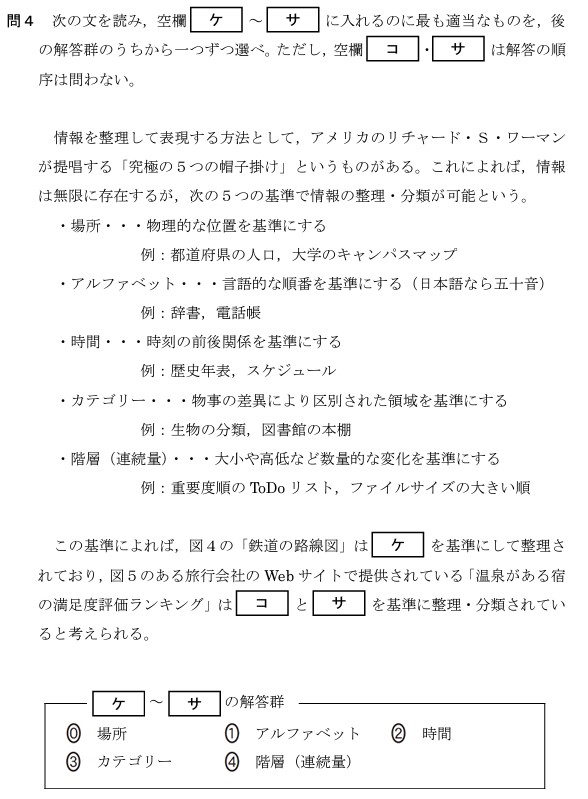

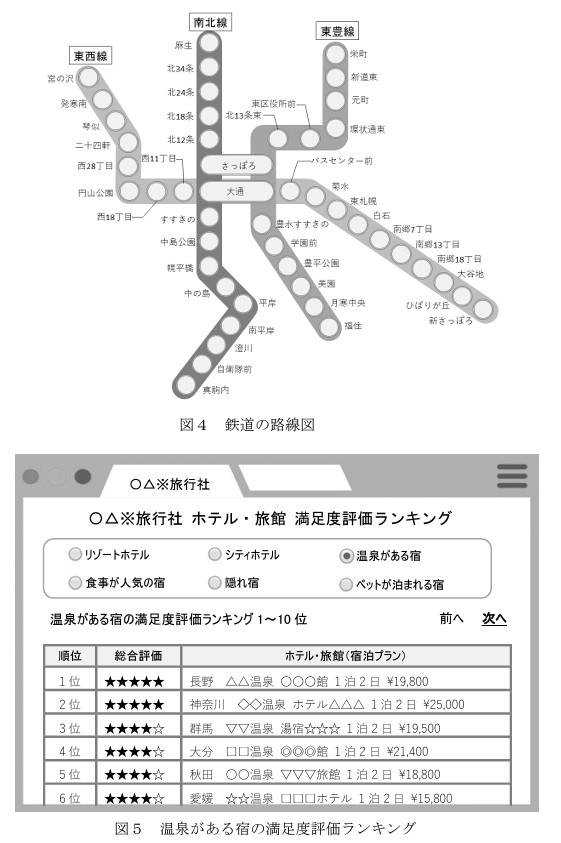

鉄道の路線図と、温泉がある宿の満足度評価ランキングが、どのような基準で情報の整理・分類されているかを問う問題です。

問題文の中で丁寧な説明があるため、基礎知識がなくても解けてしまう問題です。

本番の試験では、ここまで丁寧な説明がつかないかもしれません。

情報をどのように相手にわかりやすく伝えるかということは、仕事中によく考えることです。

社会に出てから必要なスキルをつけておいてほしいという、大学入試センターのメッセージがうかがえます。

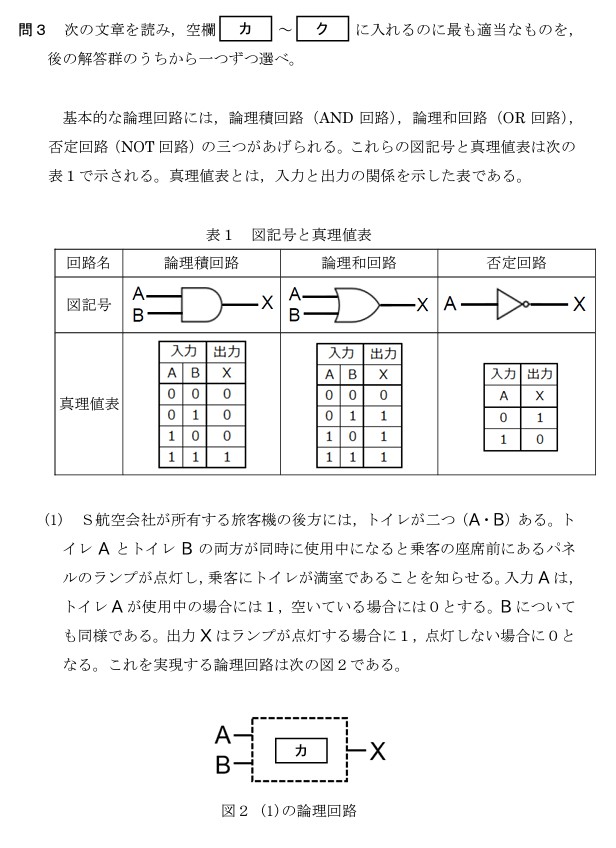

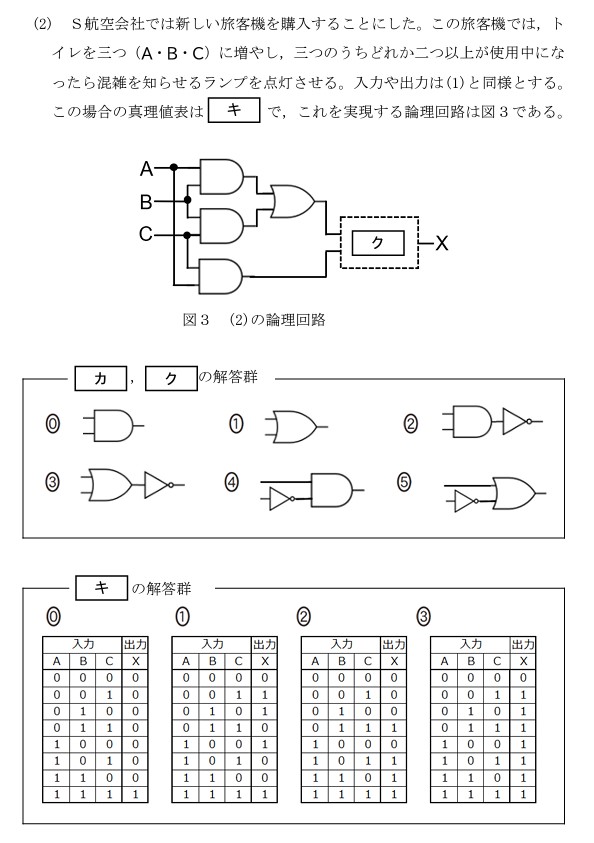

コンピュータの仕組みや論理回路の理解

「論理回路」という言葉はあまり聞き慣れないため、難しく感じるかもしれません。

ですが、共通テストのレベルで問われる内容であれば、5分~10分勉強するだけで知識的には理解することができます。

知識的には理解できますが、それだけでは問題は解けません。

具体的に試作問題を見てみましょう。

2つのトイレが両方とも使用中であればランプを点灯させる論理回路と、3つのトイレの内2つ以上が使用中であれば点灯させる論理回路を考える問題です。

問題文に丁寧な説明があるため、論理回路についての知識がなくても、じっくり考えれば正解することができます。

逆に言えば、論理回路の知識があるだけでは解けません。

目的を考えて、どのように回路を組まなければならないかを導き出す必要があります。

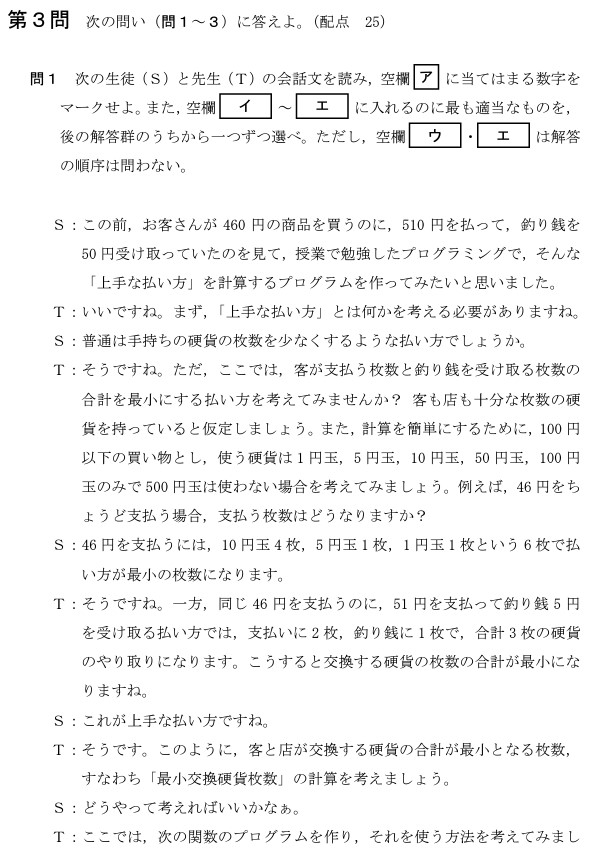

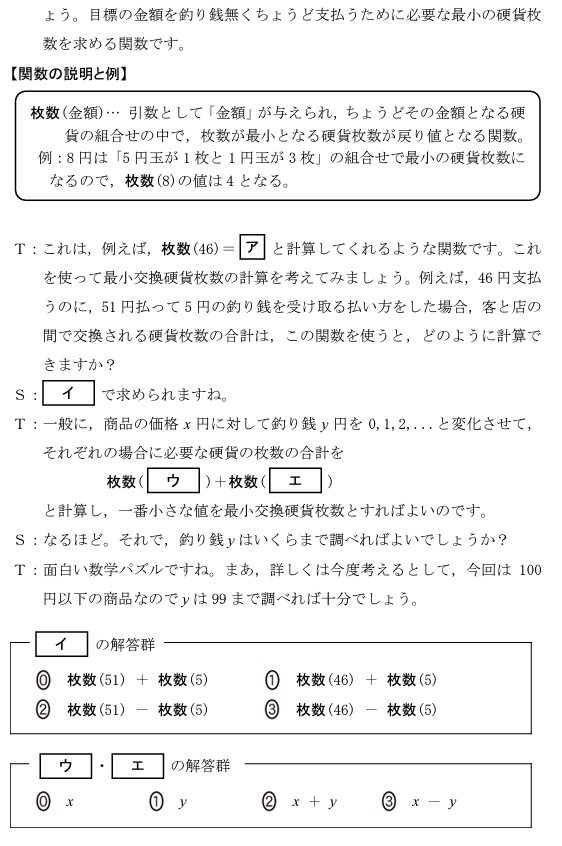

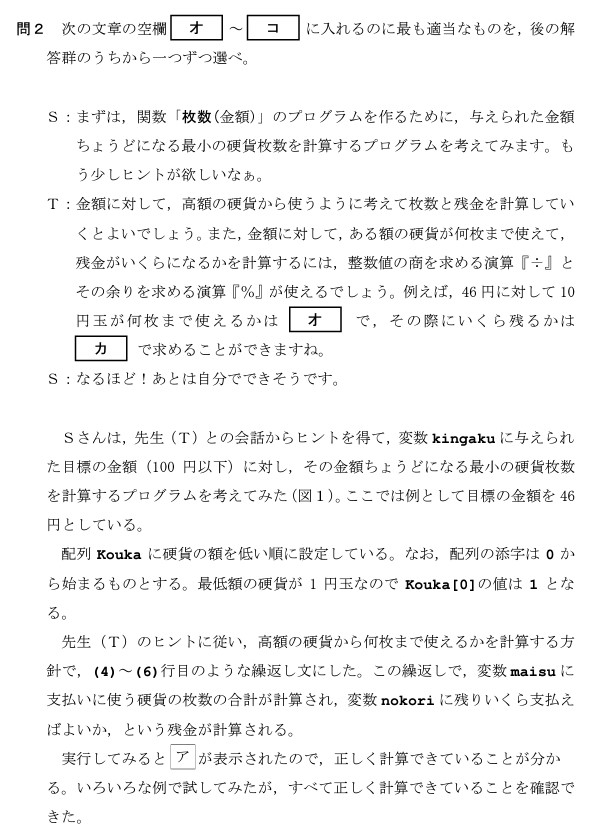

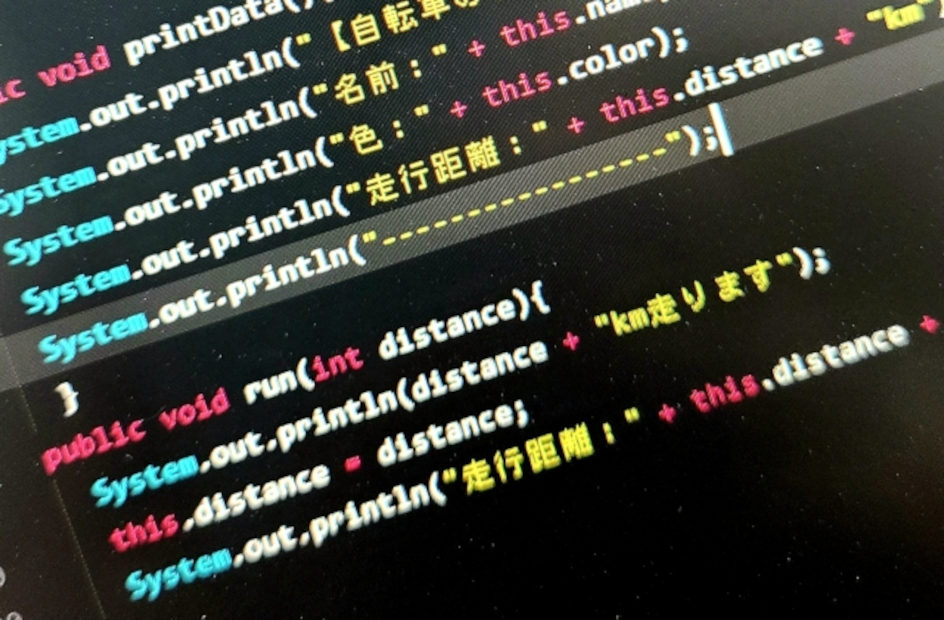

プログラミングのコードを書く力

実際にプログラミングのコードを考える問題も出題されています。

先ほど紹介したScratchのような子ども向けのツールではなく、しっかりとした記述力が問われます。

具体的に試作問題を見てみましょう。

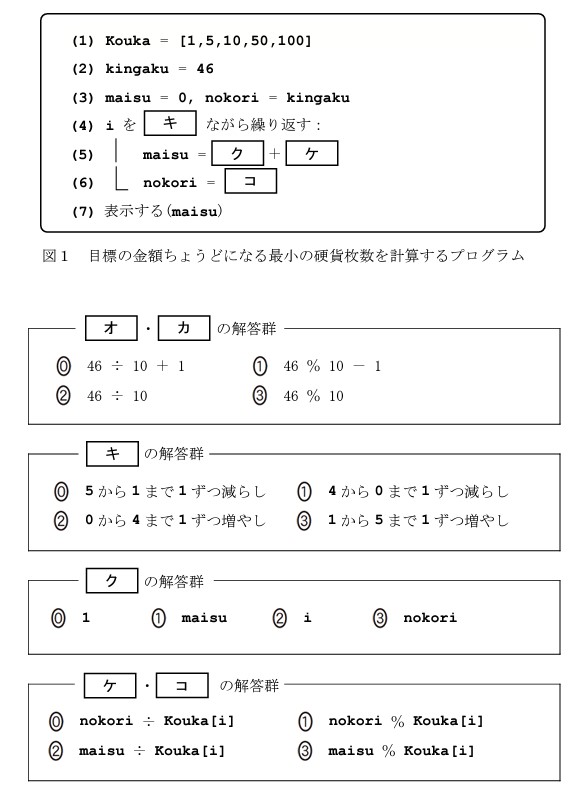

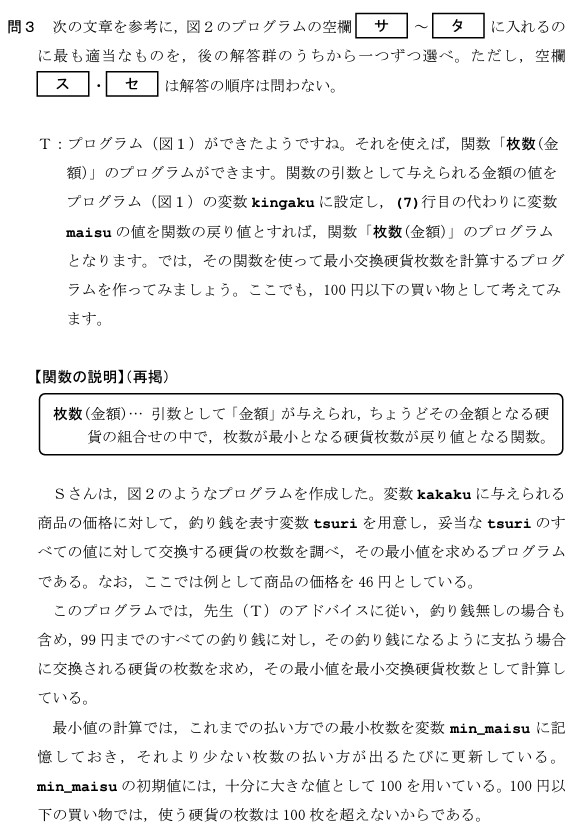

問題が長いので、概要を先に書きます。

買い物の際に、客が支払う硬貨の枚数とお釣りとして受け取る硬貨の枚数の合計が、一番少なくなるようにするためのプログラムを組む問題です。

プログラムの組み方を数学的に考える問題や、実際に擬似プログラミング言語でコードを書く問題が出題されています。

説明や誘導が丁寧にされているので、プログラミングの基礎の基礎を知っていて、しっかりと時間をかければ解くことができます。

ですが、テストの制限時間中に解くためには、事前にある程度のコードを記述する練習をして、経験を積んでおく必要があります。

小学校の授業で扱うプログラミングと、共通テストで出題されるプログラミングとでは、レベルがあまりに違いすぎます。

このように思っていると、手も足も出ないでしょう。

プログラム的思考力が大事

先程も書きましたが、試作問題はしっかりと時間をかければ解くことができます。

知識そのものが大切というわけではありません。

ですので、プログラミングの知識を増やすことよりも、プログラムを組む思考力を鍛えることのほうが大切です。

暗記では決して乗り切れません。

そして、思考力を鍛えるのには時間がかかります。

早いうちからプログラミング的な思考をする習慣をつけておく必要があります。

この「プログラミング的思考力」が、今後すべての教科において重要になります。

データを分析し、活用する力

共通テストの情報Ⅰの試作問題が公表されたときは、「しっかりとしたプログラミングの問題が出題されている!」ということで話題になりました。

そのため、「プログラミング」の部分ばかりが注目されていますが、「データの分析と活用」についても大きな注目ポイントになっています。

少しイメージがつきづらいと思いますので、試作問題を見てみましょう。

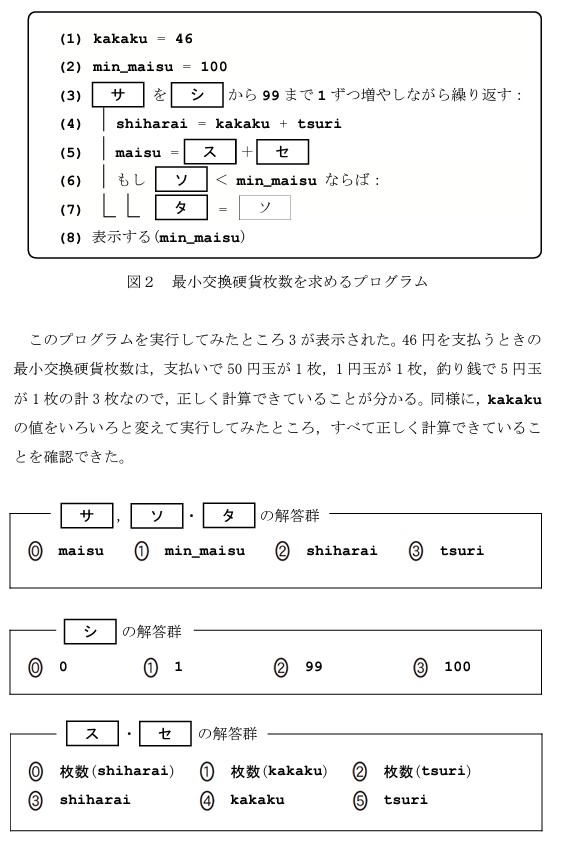

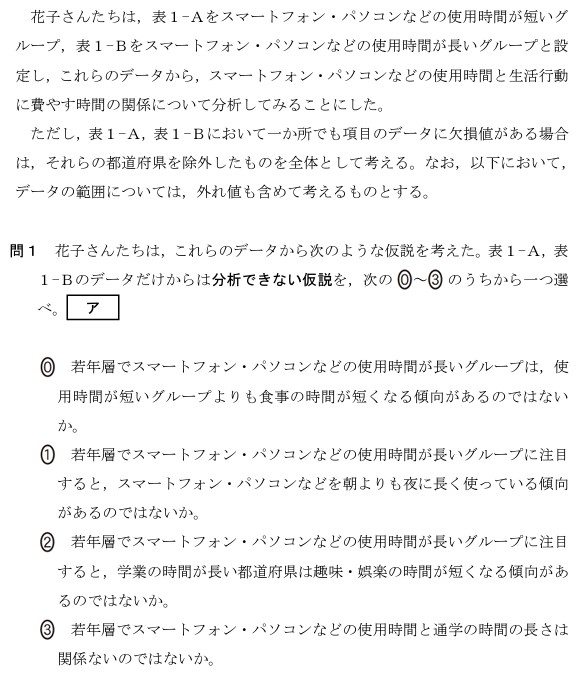

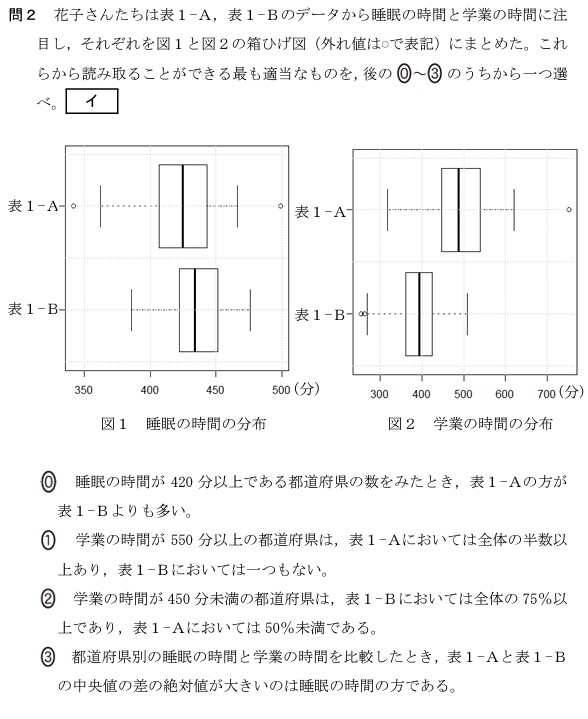

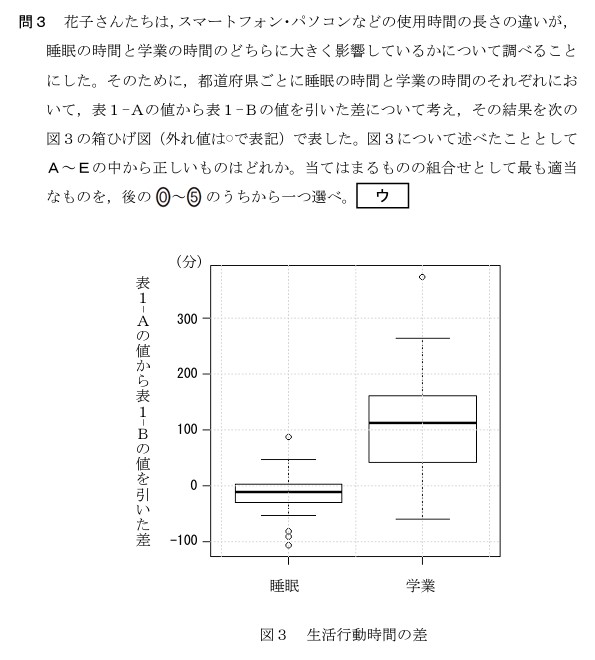

スマートフォンやパソコンの使用時間が短い若年層と、長い若年層の、各生活行動に費やした時間のデータを見て問題に答えます。

一部、数学の「データの分析」の知識が必要が必要になります。

そのままではただの数字の羅列でしかない「データ」を、分析することによって価値のある「情報」に変換して、その情報を「活用」する力が問われています。

もう1題、文化祭でのクレープ販売での客の待ち時間のシミュレーションを行う問題も出題されています。

身近なテーマが設定されています。

これからの仕事では、データの分析と活用は基本的なスキルになります。

この問題も、受験を通じて子どもたちにこれからの社会を生きていくための知識をつけてほしいという、大学入試センターのメッセージがうかがえます。

対策には時間がかかる

試作問題を一通り見てみると、すぐに対策ができる基礎的な問題と、長期的に対策をして力を積み上げていく必要がある問題があることがわかります。

特に、「プログラミング」と「データの分析・活用」については、対策に時間がかかります。

何かを覚えてそれを答えるのではなく、課題を設定して解決する必要があるからです。

その課題解決の手段として、「プログラミング」や「データ」を活用して考えるような問題が出題されています。

情報の授業の対策をするだけでは対応できません。

高校になってから対策をはじめても間に合いません。

普段からプログラミング的な思考を行ったり、データを情報として扱う習慣をつけたりしておく必要があります。

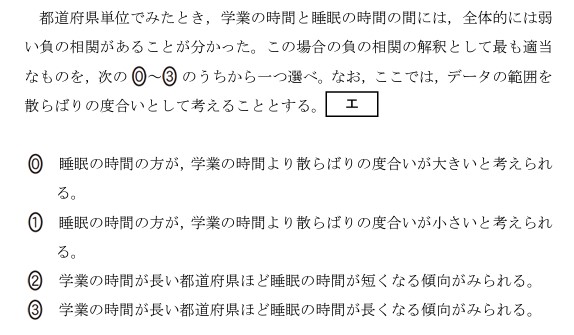

「情報」の教科は、他の教科との融合でもある

小学校では他の教科の中でプログラミングが扱われるように、「情報」という教科は他の教科を横断しています。

「暗記」のイメージが強い「社会」の教科でも、データの分析をする問題がよく出題されています。

例として、千葉県公立高校の2022年の社会の大問3の一部を抜粋します。

上の問題は、人口密度ということばの意味を知っている必要はありますが、あとは割合の計算ができれば解ける問題です。

「データ」を正しく「情報」として読み取る力が問われています。

今後は、高校入試などで「プログラミング思考力」を問われる問題が出題されるようになることも予想されます。

つまり、「情報」という一つの教科を対策するのではなく、早いうちからプログラミング的な思考を行ったり、データを情報として扱う習慣をつけたりしておくことが大切です。

理由2 大人になっても役立つ

社会制度のことや税金のことなど、「それ、義務教育で教えておいてよ!」と思うことは少なくありません。

その点、「情報」という教科はまさに生きていくうえで役に立つ教科です。

特に、情報の教科の中でも「プログラミング」の分野は、仕事で直接役に立ちます。

プログラムのコードを書く仕事をして、高い給料をもらっている人材は多いです。

もちろん、共通テストで出題されるレベルのプログラミングでは仕事には使えません。

ですので、単なるテスト対策ではないプログラミング学習をすることを強くおすすめします。

課題解決能力の向上にも

先程も書きましたが、「情報」という教科は、課題を設定してそれを解決していく教科でもあります。

その課題解決のために、プログラミングを活用したり、データを活用したりします。

プログラミング的な思考力を活用して課題解決をできる人材が、社会で重宝されるようになってきています。

課題解決能力は、これからの社会人に必須の能力です。

プログラミングを学習することで、課題解決能力を伸ばすことができます。

理由3 生きていくのに必要な技術になる

現代の職場では、パソコンは欠かせません。

昔は「私はパソコン苦手だから。君、代わりにこのメール送っといて!」と、言う上司がいたそうです。

今は当然そんなわけにはいきません。

パソコンを使うことは、生きていくのに必要な技術です。

プログラミングも、いずれ同じ様になる可能性が高いです。

「読み書きそろばんパソコンプログラミング」という時代になるかもしれません!(そろばんはもう使いませんね)

プログラミングは、今後生きていくのに必須の技術になります。

プログラミングスクールを選ぶときのポイント

プログラミングスクールを選ぶ時に考えるポイントは、主に次の6点です。

スクールを選ぶときのポイント

- 料金

- 子どもが楽しめるか

- 基礎だけで終わらないか

- プログラミング以外も学べるか

- 通学かオンラインか

- 体験授業を受けられるか

詳しくは、「子どもにおすすめのプログラミングスクール7選!料金や特徴を比較」という記事で解説しています。

ぜひ、そちらも参考にしてください。

-

-

子どもにおすすめのプログラミングスクール7選!料金や特徴を比較

この記事では、子どもにおすすめのプログラミングスクールを紹介しています。スクールを選ぶ際のポイントや、子どもがプログラミングを学ぶ目的についても解説しています。

続きを見る

まとめ

それでは、子どもにプログラミングの習い事をさせるべき3つの理由についてまとめます。

結論

学校の授業についていくことが目的であれば、スクールに通う必要はありません。

ですが、早いうちからプログラミングの習い事をさせることをおすすめします。

学校の授業についていくだけであれば、プログラミングスクールに通う必要はまったくありません。

スクールが必要ない理由

- プログラミング単体の授業があるわけではない

- 成績がつくわけではない

- プログラミングのコードを書くわけではない

- 直感的なツールで学習する

それでも、長い目で見れば、早いうちからプログラミングを学んでおくことをおすすめします。

スクールに通わせるべき理由

- 大学入試で必須科目化している

- 大人になっても役立つ

- 生きていくのに必要な技術になる

大学入試が変われば、それに伴って高校入試も変わりますし、小学校や中学校の授業も変わります。

プログラミング的思考や、データを活用する力は、今後の学習に必要不可欠です。

また、社会に出てからも、生きていくうえで必ず必要な力になります。

早いうちからプログラミングやデータに触れて、慣れておくと良いです。

今回の記事が、お子様がプログラミング的思考力を鍛えて、将来にわたって活用できる力をつけるための参考となればとてもうれしいです。

-

-

子どもにおすすめのプログラミングスクール7選!料金や特徴を比較

この記事では、子どもにおすすめのプログラミングスクールを紹介しています。スクールを選ぶ際のポイントや、子どもがプログラミングを学ぶ目的についても解説しています。

続きを見る