こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

子どもの将来の夢が決まらないと悩まれている保護者の方は多いです。

子どもの将来のことを考えて、不安に思われているのではないでしょうか。

結論

将来の夢を急いで決める必要はありませんが、ただじっと待っているだけでは何も変わりません。

考えるべきポイントを押さえたうえで、将来のことを考え続けることが大切です。

今回は、将来の夢を見つけるときに考えるべきポイントを解説します。

最後まで読んでいただき、お子様が将来の夢を見つけ、夢に向かって頑張りはじめるための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

1対1の個別指導!

【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上

- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法

▼公式サイトで詳細をチェックする

【個別教室のトライ】![]()

将来の夢を決めることのメリット

焦って将来の夢を決める必要はありませんが、早いうちから将来の夢について考えることは大切です。

将来の夢を決めることのメリットは大きいからです。

将来の夢を決めることのメリットは、主に次の4つです。

将来の夢を決めることのメリット

メリット1:目標を持って努力できる

将来の夢が決まると、目標を持って努力することができるようになります。

逆に、目標がない状態で頑張り続けるのはとても難しいです。

たとえば、ただ命令されるがままに毎日3kmのランニングを続けるのはとても難しいです。

一方で、「ダイエットしたい」や「体力をつけたい」、「マラソン大会で1位を取りたい」などの目標があると努力を続けることができます。

命令されて何かにイヤイヤ取り組むのと、目標を持って自分から取り組むのとでは、成長スピードも大きく異なります。

将来の夢を決めることができると、自分から目標に向かって努力することができ、人間としても大きく成長していくことができます。

メリット2:勉強へのモチベーションを上げられる

将来の夢が決まると、勉強へのモチベーションを上げることができます。

将来の夢を叶えるためには勉強が必要になることが多く、目標があれば前向きに勉強に取り組むことができるからです。

今まで私が担当してきた生徒たちも、将来の夢が決まっている生徒ほど勉強を頑張ることができていました。

受験直前期の苦しい時期でも、最後まで最大限の努力ができるのは、将来の夢を持っている子どもたちです。

勉強へのモチベーションを上げるのであれば、将来の夢を見つけることはとても重要なことです。

どのような夢でも勉強は必要

スポーツ選手であれば、身体の作り方や栄養のこと、ルールや戦略のこと、上を目指すための効果的な練習方法など、勉強すべきことは非常に多いです。

アイドルであれば、歌や踊りの勉強はもちろん、ブランディングやマーケティング、話し方や立ち振る舞い方など、勉強すべきことは非常に多いです。

特に、近年は情報へのアクセスが簡単になり、しっかりと勉強をして夢を叶えようとする人が増えました。

どのような分野であれ、勉強なしでは戦えない時代になりました。

メリット3:学校生活を充実させられる

将来の夢が決まると、学校生活を充実させることができます。

やるべきことが明確になると、ダラダラとした無意味な時間を減らそうと努力することができるからです。

将来の夢や目標がない状態だと、ダラダラとゲームをしたりスマートフォンをいじったりする時間が長くなりがちです。

一方、将来の夢や目標があると、自然と将来の夢や目標につながることに取り組めるようになります。

メリット4:勉強を意味あるものにできる

将来の夢が決まると、学校の勉強を意味あるものにすることができます。

取り組んでいる勉強が、どのように役立つのかを具体的に感じることができるようになるからです。

言われたことを言われたとおりに勉強しているだけではやる気も起きませんし、勉強した内容も頭に残りません。

一方で、自分から必要性を感じて勉強に取り組むことができれば、前向きに勉強に取り組めますし、勉強した内容も印象に残りやすいです。

視野を広げることもできる

自分から必要性を感じて勉強に取り組むことができると、視野を広げることができます。

人から習ったことだけでなく、その先も自分で勉強したいと思えるようになるからです。

一度学校の勉強以外の勉強にも取り組めるようになると、そこから加速度的に興味の幅が広がっていきます。

知れば興味が出てきますし、興味が出ればさらに知りたくなるからです。

将来の夢を見つけることができると、興味の幅が広がり、視野もどんどん広がっていきます。

将来の夢の見つけ方のポイント

ここからは、将来の夢の見つけ方を解説していきます。

将来の夢の見つけ方のポイントは、主に次の11個です。

将来の夢の見つけ方のポイント

ポイント1:「職業」で探さない

将来の夢は、「職業」で探さないようにすることが大切です。

将来の夢を「職業」で探してはいけない理由は、主に次の4つです。

「職業」で探してはいけない理由

理由1:年齢と共になりたい職業は変化する

なりたい職業は、子どもの年齢とともに変わっていくものです。

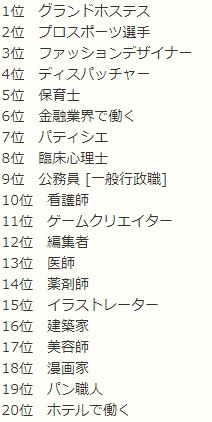

学研教育総合研究所が行っている調査結果から、なりたい職業が年齢と共にどのように変化したか見てみましょう。

今回は、2015年の小学6年生が、2017年に中学2年生、2021年に高校3年生になったときのデータを抽出して、同じ年度の子どもたちのなりたい職業が年齢と共にどのように変化したかを見てみます。

同じ子どもを追跡した調査ではありませんが、傾向としては参考にできると思います。

▼この表は横にスクロールできます。

| 順位 | 2015年 小学6年生 |

2017年 中学2年生 |

2021年 高校3年生 |

| 1位 | パティシエ (お菓子職人) |

教師・先生 | 会社員 |

| 2位 | 保育士 | エンジニア・技術者 | エンジニア・プログラマー (機械・技術・IT系) |

| 3位 |

|

会社員 | 公務員 |

| 4位 | 医師(歯科医師含む) | 福祉の仕事 | |

| 5位 |

|

|

|

| 6位 | |||

| 7位 | プロ野球選手 | ||

| 8位 |

|

|

|

| 9位 | |||

| 10位 |

|

|

※参考資料

小学生白書Web版 学研教育総合研究所|学研

小学生白書2015年10月調査

将来就きたい職業

中学生白書Web版 学研教育総合研究所|学研

中学生白書2017年8月調査

将来就きたい職業

高校生白書Web版 学研教育総合研究所|学研

高校生白書2021年8月調査

将来就きたい職業

特に「パティシエ」「教師」「会社員」「公務員」などは順位の変動が大きいです。

子どもの気持ちが変わりやすいというわけでなく、単に小さいときは知らなかった仕事や職業に関する知識が、年齢が上がると共に増えていったということだと思われます。

子どもは成長と共にいろいろなものに出会い、いろいろなものに刺激を受け、なりたい職業を変化させていきます。

理由2:職業はトレンドである

職業にはトレンドがあります。

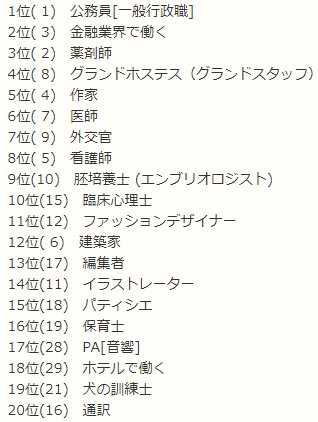

中高生向けに職業紹介をしているサイト「13歳のハローワーク」が発表している人気職業ランキングを見てみると明らかです。

2015年人気職業ランキング(年間)

2020年4月人気職業ランキング

なりたい職業のトレンドは、直近で大きなニュースになった出来事に左右されます。

また、景気や社会情勢にも左右されます。

なりたい職業はただのトレンドであり、数年先でさえランキングが大きく変動します。

数年先さえもわからないということは、子どもが就職するタイミングや転職するタイミングにどのようになっているかはまったく予測できません。

理由3:一つの職業を勤め上げる時代ではない

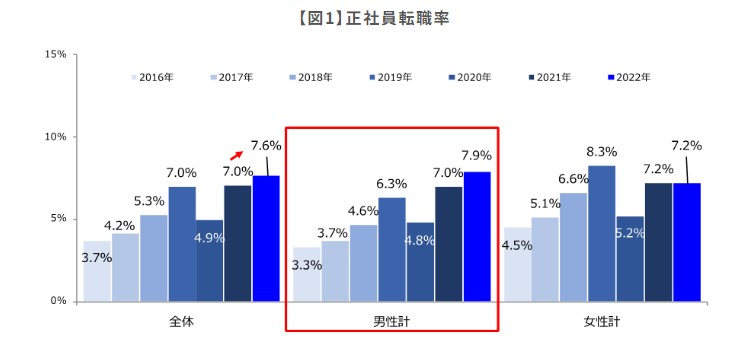

新卒で入社した会社で定年まで勤め上げるという価値観は既に崩壊しています。

2020年の新型コロナの影響を受けていますが、基本的には正社員の転職率は上昇傾向にあります。

以前よりも、「転職することが当たり前」という時代になっています。

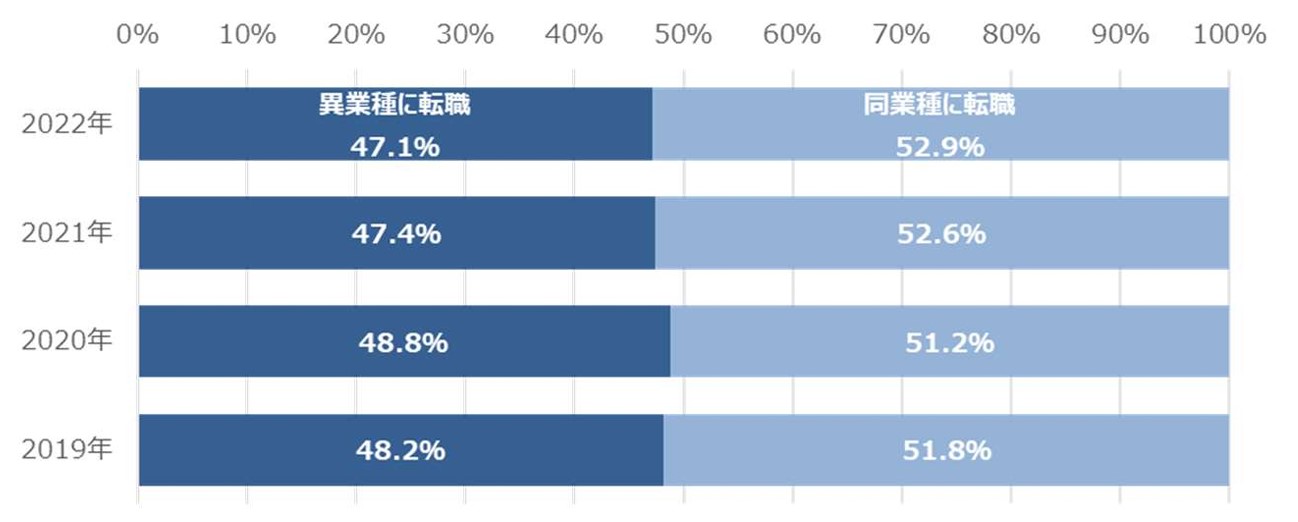

異業種への転職率も見てみましょう。

データから、転職者の約半数が異業種へ転職していることがわかります。

以上のことから、一つの企業、一つの職業を勤め上げるべきという価値観は薄れてきていることがわかります。

理由4:時代の流れが速くなった

時代の変化がどんどん速くなり、仕事に求められる能力も大きく変化するようになりました。

昭和や平成にあった仕事がどんどんと姿を消し、その代わりに新しい仕事が生まれていきます。

私は小さい頃、駅の改札で切符を切る駅員さんの姿に憧れましたが、今ではもうそのような仕事は存在しません。

そして、この変化は今後さらに速くなっていくと考えられます。

新卒で大企業に就職すれば安泰という時代は終わりました。

ポイント2:どうなりたいかを考える

将来の夢を探すときは、「何になりたいか」ではなく「どうなりたいか」を考えることが非常に大切です。

自分が「どうなりたいか」を決めることができれば、具体的に「何になりたいか」は自然と決まってくるからです。

「どうなりたいか」の例

- 人の役に立つ仕事がしたい

- 理科が好きだから、理科に関わって生きていきたい

- 一人で集中して取り組める仕事がしたい

- みんなで協力して何かに取り組みたい

- 分け隔てなく人と接することができる人でありたい

先程も解説した通り、将来の夢を「職業」で決めるべきではありません。

自分が「どうなりたいか」「どうありたいか」という、芯となる夢を持っていることが重要です。

芯となる夢があれば、どんなに時代が変化しても、人生の様々なステージでその夢を叶えるために適切な職業を選び取ることができます。

芯となる夢を持ち、それから具体的な職業を考えていくことが大切です。

ポイント3:まずは「知ること」が大事

将来の夢を探すときは、まずは「知ること」が大事です。

知らなければ、目指すことはできないからです。

たとえば、「警察官」という職業があることを知らなければ、警察官を目指すことはできません。

まずは、社会でどのように活躍している大人がいて、どのような職業があるのかを知ることが大切です。

話を聞いてみる

社会でどのように活躍している大人がいるのかを知るには、実際に話を聞きに行ってみるのが一番確実です。

多くの著名人が、講演会などで、これまでの自分の歩みやこれからの夢を話しています。

そのような講演を、自宅にいながら動画で視聴することもできます。

いろいろなタイプの人たちの話を聞いて、自分の将来像をイメージすることができると有意義です。

経験や体験も大事

将来の夢を探すときには、経験や体験も大事です。

実際に体験してみなければ、それが好きかどうかもわからないからです。

たとえば、ギターを弾いたことがない人は、ギターを弾くことが楽しいかどうかを知ることができませんし、自分がギターを弾くことが好きなのかどうかを判断することもできません。

いろいろなことを実際に体験することが、将来のことを考えるきっかけになります。

ポイント4:「好き」から考える

将来の夢を探すときは、「好き」から考えてみるのがおすすめです。

好きなことであれば、前向きに考えたり調べたりすることができるからです。

もし、すごく好きなことがあるようであれば、好きなことを活かした職業を探してみるのも良いでしょう。

また、その好きなことに関わっている人の話を聞いてみると良いでしょう。

自分の好きなことであれば前向きに取り組むことができるので、将来の夢を探すきっかけとして非常におすすめです。

ポイント5:「得意」から考える

将来の夢を探すときは、「得意」から考えてみるのもおすすめです。

仕事探しに関しては、「得意」から探すことをおすすめしている人も多いです。

「好き」よりも、「得意」のほうが成果につながりやすく、成果につながるとモチベーションも上がるためです。

自分の「得意」から職業を探してみるのも良いですし、その得意を活かして活躍されている人の話を聞いてみるのも良いでしょう。

ポイント6:個性を尊重する

将来の夢を探すときは、子どもの個性を尊重することが大切です。

実際に将来の夢を決めるのは、子ども本人だからです。

子どもは突拍子もないような夢を語ることもありますが、それはその子どもの大切な個性です。

大人の価値観や、今現在の社会の価値観でその個性を否定してしまうと、大きなチャンスを不意にしてしまう可能性があります。

先程も解説した通り、時代の流れが非常に速くなっているので、今現在の価値観や、今現在を生きている大人の価値観が、数年後には価値のないものになっている可能性があるからです。

逆に、今現在では価値がないものが、数年後には大きな価値を持っている可能性もあります。

今現在の価値観を子どもに押しつけるのではなく、子どもの個性を尊重して、育てていくことが大切です。

ポイント7:できるかどうかは考えない

将来の夢を見つけるときは、できるかどうかは考えないようにすることが大切です。

できるかどうかは、実際にやってみないとわからないからです。

社会で活躍されている人たちの多くは、周りから「そんなのできるわけない」「どうせ無理」と言われ続けたことを成し遂げた人たちです。

大人の基準でできるかどうかを決めてしまうと、子どもの可能性を大きく狭めてしまう可能性があります。

子どもの夢がどんなに突拍子もないことであっても、どんなに不可能と思われることであっても、否定せずに前向きに応援することが大切です。

ポイント8:対話でアウトプットする

将来の夢を見つけるときは、子どもが対話を通してアウトプットできる場を用意してあげることが大切です。

「どうなりたいか」を具体的に言語化できると、頭の中が整理され、もっと先のことを考えられるようになるからです。

まずはインプットして「知る」ことが大切ですが、インプットしたことを自分の言葉でアウトプットできるとさらに良いです。

将来の職業を調べるときも、社会で活躍している人たちの話を聞くときも、親子で一緒に行い、その後に親子で対話できると非常に良いです。

安心して話せる場が重要

将来の夢についての対話を有意義にするためには、子どもが安心して話せる場を作ることが重要です。

子どもが本音で話すことができなければ、前向きな対話ができないからです。

将来の夢についての対話を行うときは、次のようなことに気をつけられると良いです。

対話をするときのポイント

- 保護者の方は聞き役になる

- 深堀りして質問する

- 否定しない

将来の夢についての対話では、共感が大切です。

また、本音で自由に安心して話すことができるオープンな会話であることも大切です。

子どもが自由にアウトプットできる場を作ってあげることが重要です。

ポイント9:少しでも興味があれば挑戦してみる

将来の夢を見つけるときには、少しでも興味があれば挑戦してみる気持ちが大切です。

物事は、知れば知るほどおもしろくなる可能性があるからです。

そもそも、知らないことには興味を持てませんし、おもしろいとも思えません。

実際に取り組んでみて、いろいろなことがわかってくると、だんだんとおもしろくなっていくものです。

子どもが少しでも興味を持ったものには、積極的に挑戦させてみることが大切です。

何かをはじめるためにはお金がかかることも多いですが、いきなりいろいろな物を買い集めたり、スクールに通ったりせず、まずはお金をかけずに小さくはじめてみると良いです。

続けられそうであればお金をかけると良いでしょう。

まずはとにかくいろいろなものに挑戦してみることが大切です。

安心して失敗できる環境を作る

いろいろなことに挑戦すると、いろいろな失敗もするものです。

子どもたちには、安心して失敗できる環境を作ってあげられると良いです。

失敗は成功の母だからです。

子どもは失敗をして成長していきます。

失敗することの大切さを、子どもに知ってもらうことも大切なことです。

ポイント10:できることからはじめてみる

将来の夢を見つけるときには、できることからはじめてみることが大切です。

実際に行動しなければ、夢はいつまでたっても憧れのままだからです。

どんなに小さなことでも良いので、まずははじめてみることが大切です。

たとえば、「人の役に立つ仕事をしたい」という夢であれば、家の前のゴミ拾いからはじめてみても良いでしょう。

「宇宙飛行士になりたい」という夢であれば、学校の理科の授業の予習をはじめてみても良いでしょう。

実際に行動に移すことができると、夢をただの夢ではなく、いつか叶えることができるかもしれない夢にすることができます。

ポイント11:将来の夢はどんどん変えていい

将来の夢を考えていると、年齢とともに夢がどんどん変わっていくことがあります。

夢はどんどん変わっていって大丈夫です。

人生において、一つのことしかしてはいけないという決まりはないからです。

夢を持っていろいろなことに挑戦していれば、いろいろな経験をして、いろいろなことを知って、やりたいことがどんどん増えていくものです。

将来の夢が変わっていくことは、「変化」というよりはむしろ「成長」です。

子どもの夢の変化を成長と捉えて、前向きに応援してあげられるととても良いです。

将来の夢を探すなら

ここからは、子どもの将来の夢を探すのに活用できるものを紹介していきます。

具体的には、次の4つがおすすめです。

将来の夢探しに活用できるもの

おすすめ1:動画投稿サイト

将来の夢を探すときは、You Tubeなどの動画投稿サイトがおすすめです。

動画投稿サイトには、社会で活躍している人のお話がたくさん投稿されているからです。

面白い活動をしている人のお話もたくさん投稿されています。

普通に生活していたらなかなか出会えないような人の話を聞くことができ、バラエティに富んだ経験談を聞くこともできます。

親子で一緒に視聴しながら対話できると、非常に有意義です。

▼あわせて読みたい

>>将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】

おすすめ2:将来の夢を重視する学習塾・予備校

将来の夢を探すときは、将来の夢を重視している学習塾や予備校に通うのもおすすめです。

学習塾や予備校であれば、勉強に取り組みながら将来の夢を決めていくことができるからです。

一昔前の学習塾や予備校は、受験テクニックを身につけるための授業だけを提供しているというイメージが強かったですが、現在ではそのような所はほとんどありません。

学習塾や予備校でも本質的な勉強を指導しているところが多いですし、将来のことを考えさせる指導をしているところもあります。

将来の夢を重視している学習塾・予備校

- 東進オンライン学校

※将来のことを考える講座がある! - モチベーションアカデミア

※大学受験の先にある社会を見据えた指導! - 東進ハイスクール・東進衛星予備校

※夢・志を育む指導!

おすすめ3:国語や英語の長文読解の勉強

将来の夢を探すときは、国語や英語の長文読解問題を頑張ることをおすすめします。

国語や英語の長文読解問題の文章では、学校の5教科の授業では扱わないような分野に出会えるため、興味の視野を広げることができるからです。

新しい分野に触れることができるのであれば、読書でも良いですし、新聞やニュース記事を読むのも良いです。

いろいろなものを読んで、いろいろな分野の知識に触れて、子どもが「おもしろい!」と感じた分野について、もっと詳しく調べられると良いです。

子どもが興味を持った分野が、学校の勉強とは関係のないものであっても、否定せずに伸ばしてあげることが大切です。

勉強は学校で良い成績を取るためにするのではなく、子どもの将来を豊かにするためにするものです。

新聞要約をAIリアルタイム添削

【カンガエMAX。読解力アップ講座】![]() は、朝日小学生新聞に掲載された記事の要約学習に取り組めるアプリです。

は、朝日小学生新聞に掲載された記事の要約学習に取り組めるアプリです。

AIリアルタイム添削なので、その場ですぐに丸付けをしてもらえます。

原則毎日配信で、料金は月額480円です。

読解力を身につけながら、毎日様々なニュースに触れることができます。

\7日間無料でお試し!/【カンガエMAX。読解力アップ講座】![]()

※すべての機能をお試しできます。

中高生向け新聞

▼あわせて読みたい

>>英語の長文読解を速く正確に読むためのコツとおすすめの問題集

▼あわせて読みたい

>>読書をして国語の成績を上げよう!ただし読むだけではダメです

おすすめ4:英会話でフリートーク

将来の夢を探すときは、英会話スクールを活用するのもおすすめです。

海外に住んでいる人と話すことで、多様な価値観に触れることができるからです。

将来の夢を探すということであれば、フリートークができるコースを用意している英会話スクールがおすすめです。

何気ない会話の中で、「そういう見方や考え方があるんだ。」という気づきを得ることができるからです。

世界は広く、価値観は多様です。

いろいろな国の人たちと話すと、日本の中だけで暮らしていたら気付けないような視点に何度も気付かされます。

様々な視点を知ることで、将来のことを考えるときに幅が広がります。

英会話スクールは、英語の学習だけでなく、将来の夢を探すのにも役立ちます。

▼あわせて読みたい

>>高校生の英会話は効果が大きい!メリット・デメリットと英会話教室選びのポイント

▼あわせて読みたい

>>中学生からの英会話教室は英語の成績アップに効果的!通うメリットと教室選びのポイント!

▼あわせて読みたい

>>子どもの英会話は意味ない?無駄にしないためのコツと英会話教室のメリット

まとめ

それでは、将来の夢を見つけるときに考えるべきポイントについての解説をまとめます。

結論

将来の夢を急いで決める必要はありませんが、ただじっと待っているだけでは何も変わりません。

考えるべきポイントを押さえたうえで、将来のことを考え続けることが大切です。

将来の夢を決めることのメリットは、主に次の4つです。

将来の夢を決めることのメリット

- 目標を持って努力できる

- 勉強へのモチベーションを上げられる

- 学校生活を充実させられる

- 勉強を意味あるものにできる

将来の夢の見つけ方のポイントは、主に次の11個です。

将来の夢の見つけ方のポイント

- 「職業」で探さない

- どうなりたいかを考える

- まずは「知ること」が大事

- 「好き」から考える

- 「得意」から考える

- 個性を尊重する

- できるかどうかは考えない

- 対話でアウトプットする

- 少しでも興味があれば挑戦してみる

- できることからはじめてみる

- 将来の夢はどんどん変えていい

子どもの将来の夢を探すのに活用できるものを紹介しました。

将来の夢探しに活用できるもの

今回の記事が、お子様が将来の夢を見つけ、夢に向かって頑張りはじめるきっかけとなればとてもうれしいです。

将来の夢を重視している学習塾・予備校

- 東進オンライン学校

※将来のことを考える講座がある! - モチベーションアカデミア

※大学受験の先にある社会を見据えた指導! - 東進ハイスクール・東進衛星予備校

※夢・志を育む指導!

-

-

高校生の英会話は効果が大きい!メリット・デメリットと英会話教室選びのポイント

続きを見る

-

-

中学生からの英会話教室は英語の成績アップに効果的!通うメリットと教室選びのポイント!

続きを見る

-

-

子どもの英会話は意味ない?無駄にしないためのコツと英会話教室のメリット

続きを見る