こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

難関大学合格を見据えて高校の勉強を進めていく教材として、Z会の利用を考えられている保護者の方は多いです。

しかし、大学受験対策としては塾や予備校に通っている高校生が多く、Z会だけで十分な対策ができるだろうかと心配されているのではないでしょうか。

結論

Z会は、塾なしで難関大学合格を目指すのに最適な教材です。

ただしデメリットもあるので、子どもの得意・不得意をよく考える必要があります。

今回は、タブレット学習教材・通信教育教材の『Z会高校生・大学受験生向けコース』について解説します。

最後まで読んでいただき、お子様がZ会を利用して難関大学に合格するための参考としていただければとてもうれしいです。

▼小学生向けコースについてはこちらから

>>【小学生】Z会はクラス最上位層の成績を狙えるタブレット教材!料金・口コミは?

▼中学生向けコースについてはこちらから

>>【中学生】Z会は定期テスト450点以上を狙えるタブレット教材!料金・口コミは?

\情報誌無料プレゼント! /高校生のためのZ会![]()

※無料の資料請求でもらえます。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

Z会高校生・大学受験生向けコースの口コミ

Z会高校生・大学受験生向けコースの実際の利用者の口コミを集めました。

悪い口コミ

Z会高校生・大学受験生向けコースの悪い口コミには、次のようなものが多いです。

Z会高校生・大学受験生向けコースの悪い評判・口コミ

- やる気がないと取り組めない

- 3教科セットか5教科セットしか選べない(高3除く)

- タブレット教材中心で紙の教材は少ない

来年度からZ会の小論文が無くなると聞いたので、来年度は受講しない事にしました。

1番良かったのがそれだし、加えて今までは好きな教科を選べたのに、それが出来なくなっていた。来年度からどうしよっかな…

参考書だけで行けるかな…?— Pasta (@bropastalavista) February 3, 2025

物化にZ会検討していたら、単科受講出来なくなってて残念

高三は単科可能だけれども値上げそしてAsteria数学が無くなって久しいけれども、あれ凄〜く良かったので復活させて欲しいなぁ

数学記述で減点多めな娘にやらせたい— rosette (@usausa0P59140) February 2, 2025

長男のZ会を解約することにしたよ

理由?やらないからに決まってる…言い訳としては“学校の進度と違う”“単元ごとの問題数が少ない”だそう(使い方間違ってないよね?)

個人的にも体系数学の問題集やサクシードや青チャートを解くのとどう違うのか、タブレットである意味はあるかと思ってしまったよ— chie_zou (@misomayo_omochi) April 29, 2024

良い口コミ

Z会高校生・大学受験生向けコースの良い口コミには、次のようなものが多いです。

Z会高校生・大学受験生向けコースの良い評判・口コミ

- 考える力が鍛えられる

- 自由度が高い

- 問題の難易度が高い

ワイもZ会やってたけど難しめではあるので、Z会スラスラ解けたらほとんどの大学入試レベルは楽勝と思う

むしろベクトルが数学オリンピックとか思考力使う系だと思う周りの友人Z会勢は公式そのまんまや通り一辺倒のできて当たり前は卒業してて「考える力」が鍛えられてる印象

— hsa1585 (@hsa1585) January 21, 2025

Z会中3のカリキュラムを見ると、12月号からは入試対策だけになるので、12月号からは高校コース(高1)にしてもいいのかなと、子供と話し合っています。この自由度の高さは通信教材ならではのメリットと思います。

— greatpunkin (@greatpunkin) October 6, 2024

高校の時千葉大、東京学芸大、横浜国立大が志望校で、親友のススメでZ会やってたんですけど、画面は地味なものの、問題は難しく、解き甲斐があって面白かったです。

— 古園 茉里 (@miumiu0303) October 19, 2021

\情報誌無料プレゼント! /高校生のためのZ会![]()

※無料の資料請求でもらえます。

Z会高校生・大学受験生向けコースは難関大学受験対策に最適

塾や予備校に通わずに難関大学受験対策に取り組むのであれば、Z会は最適の教材です。

Z会で難関大学対策に取り組める理由は、主に次の7つです。

Z会で難関大学対策に取り組める理由

理由1:教材レベルが高い

Z会で扱われている問題は難易度が高く、難関大学対策にも十分に利用できる教材レベルです。

Z会(高3生)の講座は、5つのレベルに分かれています。

▼この表は横にスクロールできます。

| レベル | 対応大学 |

| 東大 | 東京大 |

| 京大 | 京都大 |

| 最難関 | 旧帝大、最難関国公立大 医学部医学科、早慶 など |

| 早慶大 | 早稲田大学、慶應義塾大学 |

| 難関 | その他国公立大学 上智大学、東京理科大学 GMARCH、関関同立 など |

一番基本的な教材レベルの「難関レベル」であっても、対象大学はGMARCH、関関同立以上の難関大学です。

Z会は、難関大学対策を想定して作られている教材です。

GMARCH6大学

- Gー学習院大学

- Mー明治大学

- Aー青山学院大学

- Rー立教大学

- Cー中央大学

- Hー法政大学

関関同立4大学

- 関ー関西大学

- 関ー関西学院大学

- 同ー同志社大学

- 立ー立命館大学

理由2:先取り学習に取り組める

Z会の教材は高校範囲の全単元にいつでも取り組めるので、努力次第でいくらでも先取り学習に取り組むことができます。

難関大学現役合格を目指すのであれば、先取り学習は必須です。

難関大学で出題される入試問題は、問題のレベルが高いからです。

高校で学習する範囲の基礎を早期に仕上げて、それから難易度の高い入試問題に対応できる力をつけていく必要があります。

そのためには、入試問題レベルの問題を使って演習する時間をしっかりと確保する必要があります。

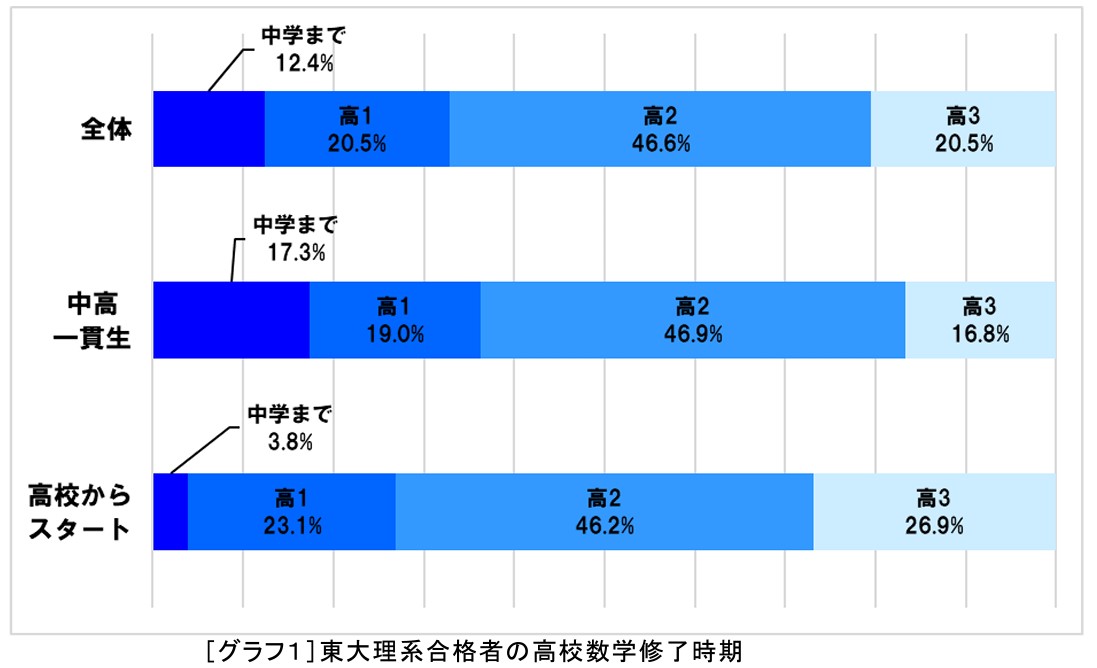

難関大学現役合格者は高校範囲の修了が早い

難関大学に現役で合格した高校生ほど、数学全範囲の終了時期が早い傾向があります。

具体例として、東進ハイスクールが公表しているデータを見てみましょう。

データから読み取れること

- 東大理系現役合格者の約80%が、高2までに数学Ⅲまでの全範囲学習を修了

- 中高一貫校に通っていた場合、約83%が高2までに修了

- 高校数学を高1から習い始めた高校生も、約77%が高2までに修了

難関大学合格を目指すのであれば、先取り学習は非常に重要です。

理由3:AIが今解くべき問題を出題

Z会のAI速効トレーニングは、子どもの学習理解度を分析して、最適な問題を出題してくれます。

紙の問題集とは異なり、不必要な問題に余計な時間をかけなくて済むので効率的です。

AI速効トレーニングは大学受験対策だけに限らず、定期テスト対策や模試の復習にも役立てることができます。

出題範囲を指定することができるからです。

定期テスト前に試験範囲の単元を指定してAI学習に取り組めば、必要な分野を効率良く対策することができます。

また、模試の成績表で理解度が低い単元を発見したら、その単元を指定して苦手克服を目指すことができます。

理由4:添削指導が秀逸

Z会は、添削指導の評判がとても良いです。

答えが合っているかどうかだけでなく、考え方が合っているかや、採点者に伝わる答案になっているかを指導してもらうことができます。

特に、国公立大学の入試問題は記述答案がメインです。

自分の記述答案をプロに添削してもらえる機会は少ないので、Z会の丁寧な添削はしっかりと活用すべきです。

アプリ提出が便利

添削答案は郵送で提出するのではなく、アプリで提出して、アプリに返信されるようになってます。

そのため、提出から返却までの期間が短く、答案がZ会で受け付けられた当日~3日以内に添削答案が返却されます。

記憶が新しいうちに復習ができるはとても魅力的です。

理由5:高1・高2から入試演習

Z会では、高1・高2から入試演習にも取り組んでいきます。

早期から難易度の高い実戦演習に取り組むことで、思考力や記述力を育てることができます。

難関大学で出題される入試問題は、考察力・発想力と、相手に伝えるための記述力が重要になります。

インプットの学びだけではなく、早期から難問を解くためのアウトプットのトレーニングをしておくことはとても大切なことです。

理由6:共通テスト対策ができる

Z会では、大学入学共通テスト(旧センター試験)の特化した対策にも取り組むことができます。

共通テストでは、国公立大学の2次試験や私立大学の対策とは異なる対策が必要になります。

共通テストでは、学力の基礎が問われたかつてのセンター試験とは異なり、問題解決力や思考力が問われる探究型の問題が多く出題されるからです。

探究学習とは、自ら課題を設定し、その課題を解決するために情報を収集・整理・分析し、周囲の人達と意見交換をしたり協同したりしながら進めていく学習活動のことです。

Z会では、「共通テスト攻略演習」で共通テスト対策も行えるので、共通テストでもしっかりと得点できる力を育てることができます。

理由7:自宅で全国模試

Z会では、定期的に自宅で受験できる全国模試「実力テスト」を受験することができます。

大学受験対策においては、模試の受験は非常に大切です。

模試を受けると、今の子どもの実力を測れるだけでなく、これから何を勉強していくべきかを考えることができるからです。

模試を受けるたびに苦手分野を見つけ、その都度対策をして苦手を克服していくことが大切です。

\情報誌無料プレゼント! /高校生のためのZ会![]()

※無料の資料請求でもらえます。

Z会高校生・大学受験生向けコースのデメリット

Z会高校生・大学受験生向けコースのデメリットは、主に次の5点です。

Z高校生・大学受験生向けコースのデメリット

デメリット1:自習室を使えない

通信教育教材・タブレット学習教材は、自習室が利用できないというのが大きなデメリットです。

家ではなかなか集中できないので、塾や予備校の自習室で勉強したいという子どもはとても多いです。

勉強する場所や環境を、各自で整える必要があります。

デメリット2:過去問添削が手薄

Z会に限ったことではありませんが、過去問の添削指導が手薄です。

志望校対策としては、過去問演習は非常に重要です。

特に、国公立大学は記述答案がメインとなるので、添削指導をしてもらえるかどうかは合否を大きく左右する要因になります。

一方で、Z会は普段の学習での添削指導が秀逸です。

早期から論理的な記述答案を書けるようにトレーニングしておき、過去問演習で更に記述力を磨いていけると良いです。

デメリット3:人によるコーチング指導を受けられない

Z会では、人によるコーチング指導を受けられません。

勉強におけるコーチングとは、子どもの目標を達成するために対話を通してモチベートしたり、寄り添いながら目標達成へと導いていくことです。

圧倒的な努力が必要になる難関大学受験対策では、人によるコーチングが大きな効果を発揮することが多いです。

長期の学習計画を立てたり、長期間に渡って自分のモチベーションを調整し続けたりするのは、高校生にとってはとても難しいからです。

保護者の方が子どもの頑張りを承認して、適切に褒めてあげられると効果的です。

デメリット4:定期テスト対策が充実していない

Z会は、定期テスト対策のコンテンツがあまり充実していません。

まずは学校の定期テスト対策にしっかりと取り組みたいということであれば、『スマイルゼミ高校生コース』のほうがおすすめです。

▼あわせて読みたい

>>スマイルゼミ高校生コースは定期テスト対策で推薦入試を有利にできる!料金・口コミは?

デメリット5:質問の返答に時間がかかる

Z会は、自分で勉強に取り組んでいる最中にわからないことに出会った場合、リアルタイムで質問することができません。

質問したい場合は、「質問メール」を送る形になります。

質問メールを送ると、数日以内に回答してもらえます。

一方で、安易に質問ができないことで、難問とじっくり向き合う機会を作ることができます。

\情報誌無料プレゼント! /高校生のためのZ会![]()

※無料の資料請求でもらえます。

Z会高校生・大学受験生向けコースの基本情報

Z会高校生・大学受験生向けコースの基本情報をまとめました。

| Z会高校生・大学受験生向けコース 基本情報 |

|

| 料金 |

1教科 |

| 教科 | 英語 国語 数学 理科 地理歴史・公民 |

| 教材レベル | 易 難 |

| 学習量 | 少 多 |

| タブレット端末 | 専用タブレット or 市販タブレット(iPad) |

| 先取り | ◎ 高3まで |

| さかのぼり | ◯ 高1まで |

| 映像授業 | ◯ |

| 暗記 | ◎ |

| 演習 | ◎ |

| 授業の予習・復習 | ◯ |

| 定期テスト対策 | △ |

| 受験対策 | 基礎 難関 |

| 英検対策 | △ |

| 季節講習 | ◎ |

| コーチング | ◯ AI |

| 資料請求 | 無料 |

| 体験受講 | 無料 (資料にお試し教材同封) |

| 公式サイト |

▼Z会の公式サイトはこちらから |

Z会高校生・大学受験生向けコースのメリット・デメリットまとめ

Z会高校生・大学受験生向けコースのメリット・デメリットをまとめると、次のようになります。

▼この表は横にスクロールできます。

| メリット | デメリット |

| ◯ 難関大学受験対策に十分対応できる教材レベル ◯ 学年を超えた先取りができる ◯ 学年をさかのぼって復習できる ◯ 低学年から本格的入試演習 ◯ AIが解くべき問題を選出 ◯ 添削指導が秀逸 ◯ 映像授業を受けられる |

✕ 基礎学力がないとついていけない ✕ 定期テスト対策が充実していない ✕ 質問の返答に時間がかかる ✕ 人によるコーチング指導を受けられない |

\情報誌無料プレゼント! /高校生のためのZ会![]()

※無料の資料請求でもらえます。

Z会高校生・大学受験生向けコースの料金

下記料金は、すべて税込み価格で表示しています。

12カ月一括払いの料金を表示しています。

※最新の料金は、必ず公式サイトをご確認ください。

▼Z会の公式サイトはこちらから

高校生のためのZ会![]()

高1・高2コースの料金

教科は、「3教科英数国」と「5教科13科目」の2種類から選択します。

コースは、「スタンダード講座」と「東大京大講座」の2つから選択します。

▼この表は横にスクロールできます。

| コース | 高校1年生 (3教科英数国) |

高校1年生 (5教科13科目) |

高校2年生 (3教科英数国) |

高校2年生 (5教科13科目) |

| スタンダード講座 | 12,420円/月 | 15,750円/月 | 13,770円/月 | 18,000円/月 |

| 東大京大講座 | 15,660円/月 | 18,990円/月 | 16,110円/月 | 20,340円/月 |

大学受験コース(高3)受講費

以下の表は、1教科の受講費です。

3講座以上受講すると、1ヶ月あたり3,000円のセット割引が適用されます。

▼この表は横にスクロールできます。

| 教科 | 東大 京大 |

最難関 |

早慶大 | 難関 |

|---|---|---|---|---|

| 本科1教科 | 7,020円/月 | 6,600円/月 | 6,210円/月 | 5,760円/月 |

| 共通テスト攻略演習 (7教科17科目セット) |

4,410円/月 | 4,410円/月 | 4,410円/月 | 4,410円/月 |

| 小論文 | 5,400円/月 | 5,400円/月 | 5,400円/月 | 5,400円/月 |

入会金

0円

タブレット料金

Z会専用タブレット:39,600円

(2教科以上+6ヶ月の受講前提で実質0円)

または、iPadを各自で用意。

料金詳細

▼公式サイトで詳細をチェックする

高校生のためのZ会![]()

Z会高校生・大学受験生向けコースを他社通信教育教材と比較

高校生向けのタブレット学習教材・通信教育教材としては、『進研ゼミ高校講座』や『スマイルゼミ高校生コース』も人気です。

『Z会高校生・大学受験生向けコース』『進研ゼミ高校講座』『スマイルゼミ高校生コース』の違いは次のとおりです。

▼この表は横にスクロールできます。

| 項目 | Z会 | 進研ゼミ |

スマイルゼミ |

|---|---|---|---|

| 料金 |

1教科 |

1教科 |

17,380円~/月 |

| 教科 | 英語 国語 数学 理科 地歴公民 |

英語 国語 数学 理科 地歴公民 情報 実技 |

英語 国語 数学 理科 地歴公民 情報 |

| タブレット端末 | 市販タブレット(iPad) or 専用タブレット |

市販タブレット | 専用タブレット |

| 教科書準拠 | ✕ | ○ | ○ |

| 教材レベル | 教科書レベル 大学受験発展レベル |

教科書レベル 大学受験標準レベル |

教科書レベル 大学受験標準レベル |

| AIによる学習サポート | ○ | ○ | ○ |

| 人によるコーチング | ✕ | ✕ | ✕ |

| 季節講習 | ◎ | ◎ | ◎ |

| 学年を超えた学習 | 高1~高3まで | ✕ | 高1~高3まで |

| 定期テスト対策 | △ | ◎ | ◎ |

| 英検対策 | △ | △ 英語4技能対策 |

◯ 2級まで (別料金) |

| 公式サイト |

▼Z会の公式サイトはこちらから |

▼進研ゼミ高校講座の公式サイトはこちらから |

▼スマイルゼミ高校生コースの公式サイトはこちらから |

-

-

高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】

続きを見る

-

-

【2025年版】進研ゼミ高校講座は学校の定期テスト対策に最適!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】スマイルゼミ高校生コースは定期テスト対策で推薦入試を有利にできる!料金・口コミは?

続きを見る

Z会高校生・大学受験生向けコース無料資料請求の申込み方法・手順

ここからは、Z会高校生・大学受験生向けコースへの無料資料請求の申込み方法を、手順を追って解説します。

申し込み手順は次のとおりです。

Z会高校生・大学受験生向けコースの資料請求申込み手順

手順1:公式サイトへアクセス

下記リンクからZ会高校生・大学受験生向けコースの公式サイトにアクセスします。

▼Z会の公式サイトはこちらから

高校生のためのZ会![]()

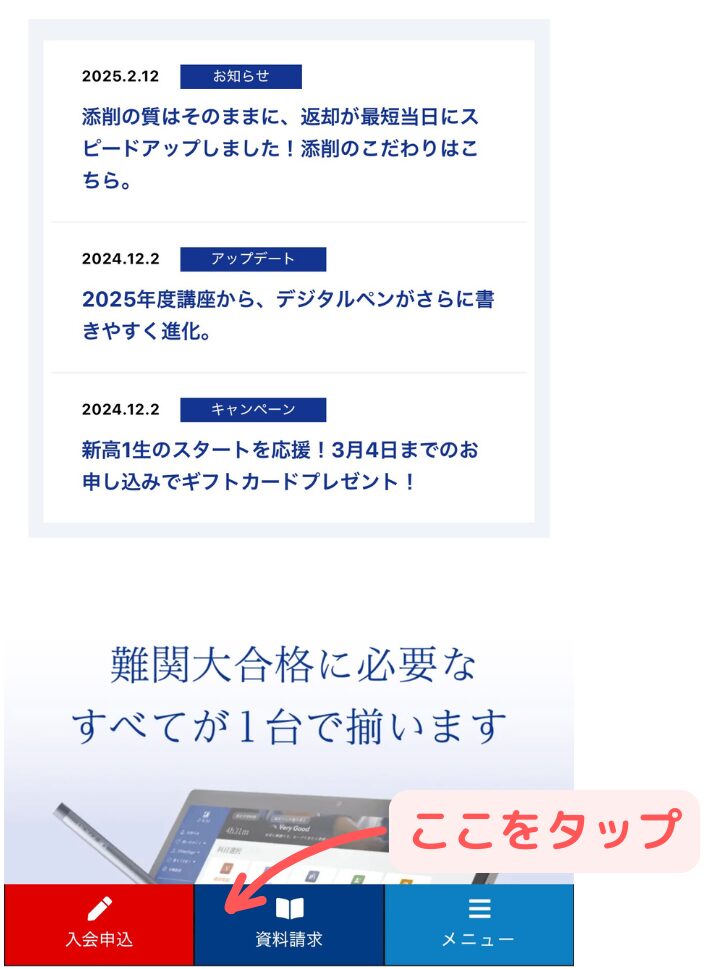

手順2:申し込みページに進む

公式サイトへアクセスしたら、『資料請求』をタップします。

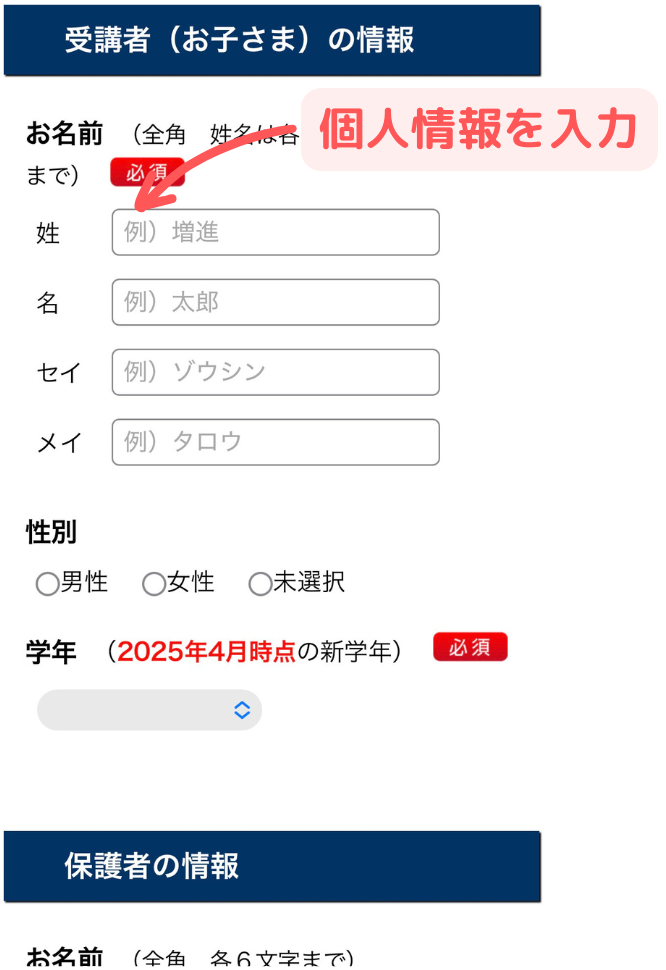

手順3:個人情報を入力

申し込みページに進んだら、個人情報を入力していきます。

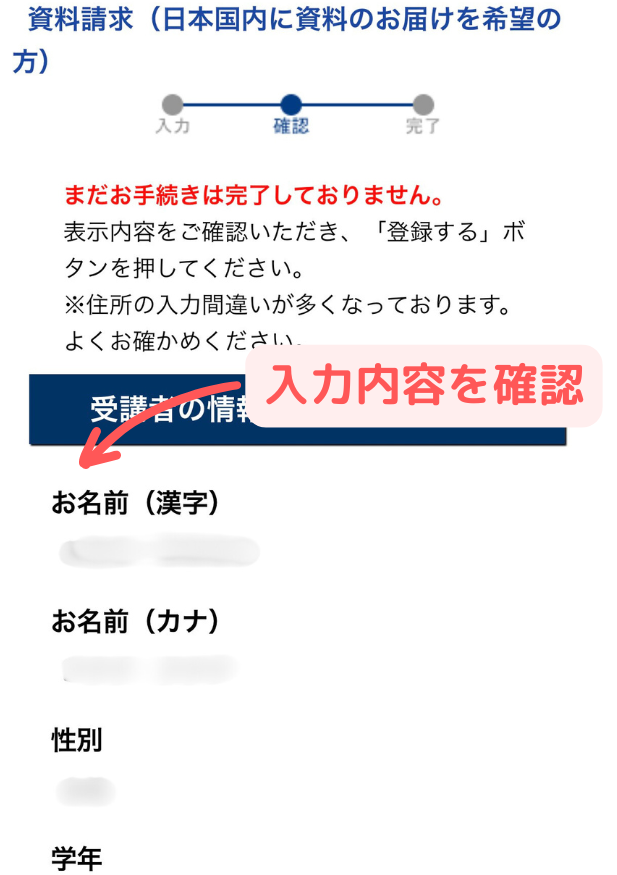

手順4:入力内容を確認

個人情報を入力したら、続けて入力内容を確認します。

入力内容に間違いがなければ、『登録する』をタップします。

これで資料請求の申し込みは完了です。

案内メールが送られてくるので確認してください。

\情報誌無料プレゼント! /高校生のためのZ会![]()

※無料の資料請求でもらえます。

Z会高校生・大学受験生向けコースのよくある質問

ここからは、Z会高校生・大学受験生向けコースについてのよくある質問にお答えしていきます。

Z会高校生・大学受験生向けコースについてのよくある質問

質問1:続けられるか不安です。

自主的に勉強に取り組める高校生でなければ、継続するのは難しいです。

一方で、高校生が継続して取り組みやすいような工夫もされていますので、上手に活用できると続きやすいです。

Z会高校生・大学受験生向けコースでは、子どもが勉強に取り組みやすいよう、次のような工夫がされています。

Z会高校生・大学受験生向けコースの工夫

- 1回30分以内で終わる学習量

- 添削指導の教科担当者による褒め・励まし

- 学習進捗が視覚的にわかる

- 大学での学びや先輩の活躍がわかる情報サイト

- 子どもの学習状況を保護者も確認できる

コンテンツを上手に活用しながら、子どもが前向きに取り組めるよう、保護者の方も励ましてあげられると良いです。

質問2:専用タブレットを購入したほうが良いですか?

支払い方法や教科数によってはタブレットの料金が実質無料となるので、その場合はタブレットを購入したほうが良いです。

実質無料にならない場合は、専用タブレットのメリット・デメリットを考えて、子どもが取り組みやすい方を選択すると良いです。

▼この表は横にスクロールできます。

| メリット | デメリット | |

| 専用タブレット | ◯ 勉強に集中できる ◯ 勉強に取り組みやすいように作られている ◯ 端末選びで迷う必要がない |

✕ 専用タブレットの購入費用がかかる ✕ タブレットを既に持っていても共用できない ✕ 好きな端末を選べない |

| 市販のタブレット | ◯ 端末を自分で選べる ◯ 勉強以外の用途にも使える ◯ 学校用の端末も活用できる |

✕ 遊びにも使えてしまう ✕ 勉強専用に開発されているわけではない ✕ 自分で端末を選ぶ必要がある |

質問3:Z会専用タブレット補償サービスとは何ですか?

Z会専用タブレット補償サービスは、万一の際に3,960円で専用タブレットを再購入できるサービスです。

月額385円の料金がかかります。

質問4:途中退会はできますか?

手続締切日までにWebから手続きをすると、翌月から受講を変更・中止することができます。

一括払いで申し込みをした場合、退会の時点で受講会費が精算され、支払済み金額の差額が返金・請求されます。

\情報誌無料プレゼント! /高校生のためのZ会![]()

※無料の資料請求でもらえます。

まとめ

それでは、タブレット学習教材・通信教育教材の『Z会高校生・大学受験生向けコース』についての解説をまとめます。

結論

Z会は、塾なしで難関大学合格を目指すのに最適な教材です。

ただしデメリットもあるので、子どもの得意・不得意をよく考える必要があります。

Z会で難関大学対策に取り組める理由は、主に次の7つです。

Z会で難関大学対策に取り組める理由

Z会高校生・大学受験生向けコースのデメリットは、主に次の5点です。

Z高校生・大学受験生向けコースのデメリット

Z会高校生・大学受験生向けコースへの無料資料請求の申し込み手順は次のとおりです。

Z会高校生・大学受験生向けコースの資料請求申込み手順

Z会高校生・大学受験生向けコースについてのよくある質問にお答えしました。

Z会高校生・大学受験生向けコースについてのよくある質問

今回の記事が、お子様がZ会を利用して、難関大学合格合格に向けて学力を伸ばしていくきっかけになればとてもうれしいです。

\情報誌無料プレゼント! /高校生のためのZ会![]()

※無料の資料請求でもらえます。

-

-

高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】

続きを見る

-

-

【2025年版】進研ゼミ高校講座は学校の定期テスト対策に最適!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】スマイルゼミ高校生コースは定期テスト対策で推薦入試を有利にできる!料金・口コミは?

続きを見る