こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

高校受験の国語で出題される「作文」を苦手としている中学生は多いです。

保護者の方としても、配点の高い作文でしっかりと点数を取れるようにしなくてはと、心配に思われているのではないでしょうか。

結論

高校受験の作文は、たくさん作文を書くだけでは点数を取れるようになりません。

書き方や、書けるようにするためのポイントを学ぶことで、効率的に点数を伸ばすことができます。

今回は、高校受験の作文の書き方と、書けるようにするための対策について解説します。

最後まで読んでいただき、お子様が正しい方法で作文の対策に取り組み、入試本番でしっかりと点数を取れるようにするための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団指導塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

1対1の個別指導!

【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上

- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法

▼公式サイトで詳細をチェックする

【個別教室のトライ】![]()

高校受験の作文とは

多くの都道府県では、公立高校一般入試の国語で作文が出題されます。

文字数は200字程度~300字程度である場合が多く、配点は国語全体の10%~20%を占める場合が多いです。

都道府県によってルールや出題傾向が異なります。

また、公立高校や私立高校の推薦入試で、作文や小論文が課されことが多いです。

推薦入試の場合は、国語の問題として作文が出題されるのではなく、作文が単独で独立した問題として出題されるのが一般的です。

作文と小論文の違い

小論文は与えられたテーマに対して自分の意見や主張を論理的に示した文章のことであり、作文は自分の経験や思っていること、感じていることを書いた文章のことです。

作文のほうが自由度が高く、文章を書くことが苦手な中学生でも書きやすいと言えます。

高校受験のおける作文の出題パターン

高校受験における作文の出題パターンは、主に次の3つです。

高校受験の作文の出題パターン

パターン1:与えられたテーマについて作文を書く

高校受験の作文で一番多い出題パターンは、与えられたテーマについて自分の考えや意見を書くものです。

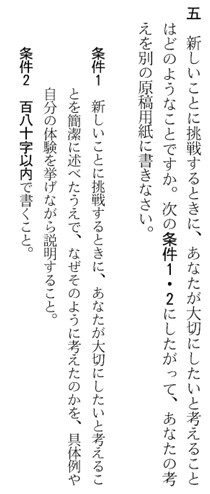

大阪府の公立高校入試では、次のような問題が出題されました。

引用:令和6年度一般入学者選抜 学力検査問題及び採点資料等/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]

問われるテーマは多岐にわたります。

中学生が触れる機会の多い事柄がテーマになることが多いですが、書くことがパッと思いつくような簡単すぎるテーマが出題されることはほとんどありません。

高校受験作文のよく出るテーマ

- 将来の夢や目標

- 身近な課題・地域の問題

- 社会問題・時事問題

- 文化・芸術・社会・言語

- 自然科学

- 中学校で頑張ったこと

- 高校で頑張りたいこと

▼あわせて読みたい

>>【例文あり】人権作文の書き方とテーマの決め方!身近な体験から考えるヒント

▼あわせて読みたい

>>【例文つき】税についての作文の書き方!調べて・考えて・自分の言葉で伝えよう

▼あわせて読みたい

>>生活作文の書き方!テーマの選び方からコツ・例文まで徹底解説

▼あわせて読みたい

>>【例文つき】将来の夢作文の書き方!職業だけじゃない「未来のなりたい自分」を描こう

▼あわせて読みたい

>>小学生のための福祉作文の書き方!書きやすいテーマと4段構成でスラスラ書ける!

パターン2:読んだ文章を踏まえたうえで自分の体験や意見を書く

高校受験では、文章読解問題に作文問題が付随していることがあり、読んだ文章の中で筆者が主張していることなどを踏まえたうえで作文を書く問題が出題されることがあります。

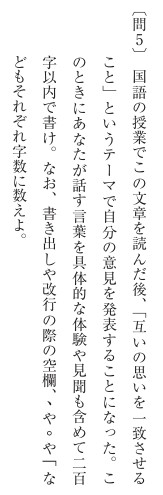

東京都の公立高校入試では、次のような問題が出題されました。

引用:令和6年度都立高等学校入学者選抜 学力検査問題及び正答表|都立高等学校入学者選抜 学力検査問題及び正答表等|東京都教育委員会

前提として、筆者の意見や主張を正しく読解する必要があるため、作文を書く力だけでなく、文章読解力も問われます。

作文が大問として独立していないので、文章読解問題を解いたうえで作文を書く必要があり、時間配分や解く順番などの戦略が重要になります。

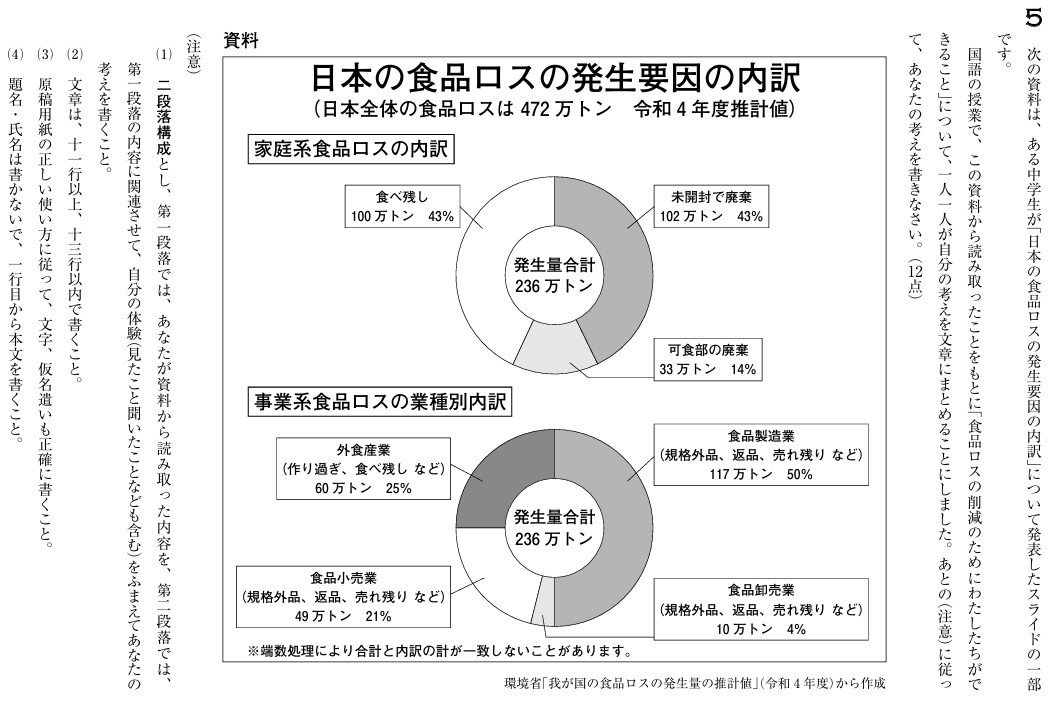

パターン3:資料やグラフを読み取ったうえで自分の経験や意見を書く

高校受験の作文では、文書やグラフ、表などの資料を読み取ったうえで作文を書くパターンも出題されます。

埼玉県のの公立高校入試では、次のような問題が出題されました。

作文を書く前に、資料が指し示していることを正確に読み取る必要があります。

高校受験の作文の書き方

高校受験の作文を書くときは、問題を読んでいきなり作文を書きはじめるのではなく、準備を整えてから書きはじめる必要があります。

準備をしてから書きはじめなければ、乱雑な文章になってしまい、評価がもらえないからです。

具体的には、次のようなステップで書いていきます。

高校受験の作文の書き方

ステップ1:設問とテーマをよく考える

高校受験の作文を書くときは、まずは設問とテーマをよく読んで、書くべきことを具体化していくことが重要です。

設問に合った作文を書かなければ、点数を取ることはできないからです。

問われているテーマとはまったく異なる内容の作文を書いてしまう中学生も多いです。

特に、文章を読んでから作文を書くパターンや、資料やグラフを読んでから作文を書くパターンでは、筆者の主張や資料、グラフが意図することを正確に読み取ることができず、的外れな作文を書いている中学生が多いです。

入試では出題パターンが急に変わることはあまりありませんので、過去問で出題されているパターンやテーマをよく研究して、テーマに沿った作文を書けるように練習すると良いです。

ステップ2:一番書きたいことを決める

高校受験の作文を書くときは、与えられたテーマの中で、一番書きたいことを具体的に決めます。

フワッとした抽象的なイメージで作文を書きはじめてしまうと、結局何が言いたいのかよくわからない文章になってしまうからです。

書きたいことは、できる限り具体的に、一つのことにきめることが重要です。

たとえば、「中学校で頑張ったこと」をテーマに作文を書くのであれば、より具体的に「中学校の部活動でみんなで話し合いながら練習メニューを改善していき、引退試合では今までで最高の結果を残せたこと」のように決めると、書くべきことがまとまり、きれいな作文を書くことができます。

文字数稼ぎは点数に結びつかない

いろいろなことを浅く書くよりも、一つのことに絞って深く書けるようにすることが重要です。

ステップ3:理由・根拠・具体例を考える

一番書きたいことを具体的に決めたら、それについての理由や根拠、具体例などを考えていきます。

理由や具体例などを書くことで、相手に伝わりやすい文章にすることができるからです。

理由や具体例がなかなか見つからない場合は、自分の過去の体験を探してみると良いです。

たとえば、「他者の意見を否定せずに、まずは受け入れてみることが大切だ」ということを書くのであれば、具体例として、「部活の練習で、いろいろな部員の意見を取り入れて練習してみたら、以前よりもスマッシュが決まるようになった」というように、自分の体験を具体例として書くようにすると良いです。

ステップ4:作文の構成を作る

一番書きたいことや、理由・根拠・具体例を考えたら、作文の構成を作ります。

作文は、「序論」「本論」「結論」の3段落構成が書きやすいです。

2段落構成が指定されている場合は、「本論」と「結論」をまとめて書くようにすると良いです。

序論

設問のテーマに対して、自分が一番書きたいことを書く。

文字数は全体の15%程度。本論

自分が一番書きたいことについての理由や根拠、具体例などを書いて詳しく説明する。

文字数は全体の70%程度。結論

本論を踏まえて、自分が一番書きたいことを改めてまとめる。

文字数は全体の15%程度。

ステップ5:原稿用紙のルールを守って作文を書く

作文の構成を考えたら、原稿用紙のルールを守って作文を書いていきます。

句読点を書く位置の間違いや括弧の使い方の間違い、誤字脱字などは減点対象になります。

良い文章を書くことも大切ですが、減点されないように、ルールを守って書くこともとても大切です。

減点されない文章、相手に伝わりやすい文章を書くために、一文はあまり長くせずに、簡潔な文にすることを心がけると良いです。

文章を書くことが苦手な中学生ほど、一文を長くしてしまい、おかしな文にしてしまうことが多いです。

1文が40字(原稿用紙2行)を超えてしまう場合は、一度「。」で文を切って、接続詞を使って次の文につなげるようにすると良いです。

文字数にも注意する

作文を書くときは、文字数にも注意する必要があります。

制限の文字数を超えてしまうと、採点してもらえず、0点になってしまう可能性もあります。

また、文字数が少なすぎても減点対象となります。

最低でも、制限文字数の8割程度は書く必要があります。

たとえば、「200字以内」という制限がある場合は、最低でも160字以上は書くようにすると良いです。

高校受験の作文を書けるようにするためのポイント

高校受験の作文の書き方を学ぶことも大切ですが、作文が苦手な中学生は、まずは作文を書けるようにするための対策に取り組む必要があります。

作文が苦手な中学生が、作文を書けるようにするための勉強のポイントは、主に次の8つです。

高校受験の作文を書けるようにするためのポイント

ポイント1:漢字・語彙の勉強を頑張る

作文が苦手な中学生が作文を書けるようにするためには、漢字や語彙の勉強を頑張ることが重要です。

言葉を知らなければ、言葉を書くことはできないからです。

漢字や言葉の意味を知ることは、作文が書けるようになるだけでなく、国語全体の成績にも良い影響がありますし、他教科の学習内容を理解する助けにもなります。

作文のためだけに漢字・語彙の勉強に取り組む必要はありませんが、普段の国語の勉強や定期テストに向けての勉強、高校受験に向けての勉強で、漢字・語彙の勉強を頑張るようにすると良いです。

▼あわせて読みたい

>>【高校受験】漢字の勉強は超重要!効果的な勉強法とおすすめの問題集

ポイント2:国語文法の勉強にしっかりと取り組む

作文が苦手な中学生が作文を書けるようにするためには、国語の文法の勉強にしっかり取り組むことが大切です。

間違った文法で作文を書いてしまっている中学生が多いからです。

「普段から日本語を話しているのだから、文法の勉強なんてやっても意味ない!」と考えている中学生も多いのですが、実際に作文を書かせてみると、正しい文法を使って作文を書けている中学生は少ないです。

特に、「私の夢は、医師になって人の命を救いたいです。」のように、主語と述語が一致していない文や、「先生が申し上げられました。」のように、敬語の使い方が間違っている文を書いてしまう場合が多いです。

学校の授業で習う国語の文法はしっかりと理解し、その文法を意識しながら文章を書くようにすることが大切です。

▼あわせて読みたい

>>中学生の国語文法の勉強法!得意にするためのポイントを解説!

ポイント3:原稿用紙の使い方のルールを学ぶ

作文が苦手な中学生は、正しい原稿用紙の使い方のルールを学ぶ必要があります。

誤った原稿用紙の使い方が、減点対象となるからです。

覚えなければならないルールはそれほど多くはないのですが、作文を書く機会そのものがあまり多くないので、すぐに忘れてしまいます。

一度しっかりと原稿用紙の使い方を覚え、それから定期的に作文を書くようにして、ルールを忘れないようにすると良いです。

ポイント4:ニュースや社会問題に関心を持つ

作文が苦手な中学生が作文を書けるようにするためには、普段からニュースや社会問題に関心を持つようにすることが大切です。

社会問題や時事についての知識がなければ、それらについての考えや感想を書くことはできないからです。

たとえば、「食品ロス」をテーマに作文を書くのであれば、食品ロスによって引き起こされる社会問題を、ある程度知っておく必要があります。

ネット記事などでも良いので、普段からニュースに触れて、社会に関する基礎知識を身につけておくことが大切です。

ニュースに触れるだけでなく、そのニュースについて、自分の意見を持つことも大切です。

一つのニュースを共有し、そのニュースについてお互いの意見を言ってみたり、対話してみたるする機会を作れると良いです。

どのような記事を読めば良いのかわからない場合は、中高生向けの新聞を発行しているサービスもあるので活用してみてください。

子ども向け・中高生向け新聞

『朝日小学生新聞・朝日中高生新聞』は、小中高生でも最新ニュースを読める新聞です。

最新の時事を、楽しくわかりやすく学ぶことができます。

\全員にプレゼント付き!/朝日小学生新聞・朝日中高生新聞

※新規申し込みでもらえます。

ポイント5:学校行事や部活に主体的に取り組む

作文が苦手な中学生が作文を書けるようにするためには、学校行事や部活動に主体的に取り組むよう意識をすると良いです。

なんとなく受け身で参加するだけでは何も得られるものがないようなことも、自分から主体的に取り組めると、多くの経験や学びを得ることができるからです。

そのような経験や学びが、作文を書くときに、自分の考えや意見に説得力を持たせる材料になります。

作文を書くときに何を書けば良いのかわからないと悩んでしまう中学生は、何かに主体的に取り組んだ経験が足りないために、自分の意見や考えを持つことができていない可能性があります。

ポイント6:読書をする

作文が苦手な中学生が作文を書けるようにするために、読書をすると良いです。

普段から多くの文章に触れることで、文章を書くための言葉や表現を知ることができるからです。

作文として文章をアウトプットできるようにするためには、まずは文章をインプットすることが重要です。

▼あわせて読みたい

>>読書をして国語の成績を上げよう!ただし読むだけではダメです

ポイント7:作文を書いて添削してもらう

作文が苦手な中学生が作文を書けるようにするためには、書いた作文を添削してもらうことが重要です。

良い作文が書けているかどうかは、自分では判断することができないからです。

他者に添削してもらい、改善すべき部分を指摘してもらうことで、作文の正しい書き方や、読みやすい文章の書き方を学んでいくことができます。

作文は、自分で丸付けをするなどの独学で学ぶのではなく、添削指導を受けながら学んでいくことが重要です。

ポイント8:過去問で演習する

作文が苦手な中学生が作文を書けるようにするためには、過去問を利用して演習を何度も繰り返すことが大切です。

入試問題は出題傾向が大きく変わることが少ないので、過去問を解くことで、本番で解くことになる問題と似た問題を解いて練習することができるからです。

過去問を解きながら、まずはどのような形式で、どのようなテーマが出題されているのかを研究しておけると良いです。

それから、文章構成や文字数の配分、国語の試験全体の中での時間配分などを練習していけるとと良いです。

高校受験の作文対策におすすめの塾・教材

ここからは、高校受験の作文対策におすすめの学習塾や教材を紹介します。

高校受験の作文対策におすすめの塾・教材

おすすめ1:個別指導WAM

高校受験の作文対策には、個別指導WAMがおすすめです。

個別指導WAMには『作文・小論文対策コース』があり、基礎から作文の書き方を指導してもらうことができるからです。

個別指導WAMは地域密着型の個別指導塾で、通っている中学校の定期テスト対策や、近隣の高校の受験対策を得意にしている塾です。

オンライン家庭教師のサービスも提供しているので、近所に教室がない場合でも利用することができます。

▼個別指導塾WAMの公式サイトはこちら

個別指導塾WAM

![]()

▼オンライン家庭教師WAMの公式サイトはこちらから

オンライン家庭教師WAM

![]()

オンライン家庭教師WAMについての詳細は、『オンライン家庭教師WAMは個別指導スタイルの授業をオンラインで受けられる!料金・口コミは?』で解説しています。

-

-

【2025年版】オンライン家庭教師WAMは個別指導スタイルの授業をオンラインで受けられる!料金・口コミは?

続きを見る

おすすめ2:個別教室のトライ

高校受験の作文対策には、個別教室のトライもおすすめです。

個別教室のトライは専任講師による完全マンツーマン授業なので、作文の書き方の指導から添削まで、きめ細やかな指導をしてもらうことができるからです。

オンラインのサービスも展開しているので、近所に教室がない場合でも利用することができます。

▼個別教室のトライの公式サイトはこちらから

【個別教室のトライ】![]()

おすすめ3:Z会中学生向けコース

高校受験の作文対策には、Z会中学生向けコースもおすすめです。

Z会中学生向けコースでは、タブレット学習で作文対策に取り組めるからです。

Z会は作文に限らず、各教科でハイレベルな記述問題の対策に取り組める教材なので、全体的な記述力を高めることができます。

学力上位層や、難関高校合格を目指す中学生に特におすすめです。

▼Z会中学生向けコースの公式サイトはこちらから

Z会の通信教育 中学生コース![]()

Z会については、『【中学生】Z会は定期テスト450点以上を狙えるタブレット教材!料金・口コミは?』で詳しく解説しています。

-

-

【2025年版・中学生】Z会は定期テスト450点以上を狙えるタブレット教材!料金・口コミは?

続きを見る

中学国語の勉強法

中学校の国語の対策では、各分野の勉強を総合的に取り組んでいくと効果的です。

【分野別】国語の勉強法

- 漢字・語彙はコツコツと積み上げる

- 文章読解は分析して読む習慣を身につける

- 文法はサボらずしっかりと取り組む

- 作文・記述の練習にも取り組む

- 古文は歴史的仮名遣いと現代語訳に注目

- 漢文は返り点の扱い方を重視

- 詩や表現に関する知識も身につける

その場しのぎではない、本質的な国語の理解を目指して勉強に取り組むことで、定期テストでも高校受験でも好成績を目指すことができます。

中学国語の勉強法についての詳細は、『【中学国語の勉強法まとめ】センスじゃない!正しい対策で成績アップ』で解説しています。

-

-

【中学国語の勉強法まとめ】センスじゃない!正しい対策で成績アップ

続きを見る

まとめ

それでは、高校受験の作文の書き方と、書けるようにするための対策についての解説をまとめます。

結論

高校受験の作文は、たくさん作文を書くだけでは点数を取れるようになりません。

書き方や、書けるようにするためのポイントを学ぶことで、効率的に点数を伸ばすことができます。

高校受験における作文の出題パターンは、主に次の3つです。

高校受験の作文の出題パターン

高校受験の作文を書くときは、次のようなステップで書いていきます。

高校受験の作文の書き方

作文が苦手な中学生が、作文を書けるようにするための勉強のポイントは、主に次の8つです。

高校受験の作文を書けるようにするためのポイント

高校受験の作文対策におすすめの学習塾や教材を紹介しました。

高校受験の作文対策におすすめの塾・教材

今回の記事が、お子様が正しい方法で作文の対策に取り組み、入試本番でしっかりと点数を取れるようにするためのきっかけにしていただければとてもうれしいです。

-

-

【2025年版】オンライン家庭教師WAMは個別指導スタイルの授業をオンラインで受けられる!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版・中学生】Z会は定期テスト450点以上を狙えるタブレット教材!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【中学国語の勉強法まとめ】センスじゃない!正しい対策で成績アップ

続きを見る