こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

文章を読むことが苦手な子どもは多く、特に国語は、どのようにすれば苦手を克服できるのかがわかりづらい教科です。

どのようにすれば子どもが読書に取り組むようになるのか、そもそも読書をすることで国語の成績を上げることが本当にできるのか、いろいろと悩まれているのではないでしょうか。

結論

国語が得意なことと読書が好きなことは、必ずしもイコールではありません。

一方で、読書にはメリットが多く、読書を通して国語の成績を上げることも可能です。

今回は、読書を通して国語の成績を上げる方法を解説します。

読書をすることのメリットや、読書習慣を身につける方法についても解説します。

最後まで読んでいただき、お子様が読書習慣を身につけて、国語の力をグングン伸ばしていくための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

1対1の個別指導!

【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上

- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法

▼公式サイトで詳細をチェックする

【個別教室のトライ】![]()

「国語が得意=読書が好き」というわけではない

国語が得意な子どもが、みんな読書が好きというわけではありません。

逆に、読書が好きな子どもが、みんな国語が得意というわけでもありません。

読書は好きだけれども、国語の成績はあまりよくないという子どもも多いですし、国語の成績は良いけれども、読書はまったくしないという子どもも多いです。

読書を楽しんでいるときの文章の読み方と、国語の読解問題を解くときの文章の読み方は異なるからです。

正しい国語の勉強方法と読書を組み合わせると、国語の力を大きく伸ばすことができます。

また、読書には国語の成績を上げること以外にも多くのメリットがあります。

国語の成績や得意・不得意に関わらず、読書ができるようになると良いです。

読書をするメリット

読書にはメリットが多いです。

文部科学省が公表している「これからの時代に求められる国語力について」という資料の中には、次のようにあります。

なお,読書は,①の「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」のいずれにも関連しており,②の国語の知識等の領域とも密接に関連している。国語力を高める上で,読書が極めて重要であることは,この点からも明らかである。

引用:これからの時代に求められる国語力について-I これからの時代に求められる国語力について-第2 これからの時代に求められる国語力

読書を通して国語の成績を上げることはできますし、国語の成績を上げること以外にも、読書には多くのメリットがあります。

読書をすることのメリットは、主に次の10個です。

読書をすることのメリット

一つひとつt解説します。

メリット1:語彙力を上げられる

読書をすると、語彙力を上げることができます。

いろいろな本を読む中で、いろいろな言葉に出会うことができるからです。

特に、国語が苦手な子どもは、語彙力が不足していることが多いです。

文章の読解が苦手なのではなく、そもそも文章の中に出てくる言葉の意味がわからないので、文章を正しく読むことができません。

普段から日本語を話しているので、英語などに比べると「国語の単語暗記」は軽視されがちです。

しかし、英語でも日本語でも、言語学習の基本は語彙です。

読書を通して語彙力を上げられると、国語の力を大きく伸ばすことができます。

言葉の意味を間違って覚えていることもある

国語が苦手な子どもは、言葉の意味がわからないだけではなく、言葉の意味を間違って覚えてしまっていることも多いです。

たとえば、「批判」を「悪口」のことだと思っている子どもは多いです。

また、「妥協」を「あきらめる」という意味だと思っている子どもも多いです。

ひ‐はん【批判】

[名](スル)1 物事に検討を加えて、判定・評価すること。「事の適否を批判する」「批判力を養う」

2 人の言動・仕事などの誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること。「周囲の批判を受ける」「政府を批判する」

3 哲学で、認識・学説の基盤を原理的に研究し、その成立する条件などを明らかにすること。

→批評[用法]

だ‐きょう〔‐ケフ〕【妥協】

[名](スル)対立した事柄について、双方が譲り合って一致点を見いだし、おだやかに解決すること。「妥協の余地がない」「安易に妥協する」「妥協案」

普段の会話では、言葉の意味にある程度のブレがあっても会話が成立してしまいます。

一方で、正確な読解力が問われる国語の問題では、わずかな言葉の意味のブレが大きな勘違いに発展してしまうことも多いです。

国語にとって、語彙を正しく身につけることはとても大切です。

メリット2:知識が増える

読書をすると、幅広い知識を身につけることができます。

いろいろな本を読む中で、いろいろな分野の知識に出会うことができるからです。

いろいろな知識に出会う中で、子どもの興味や関心も広がっていきます。

学校の授業では扱わないようなことも、読書を通して知ることができます。

本質的な学力を伸ばすためには、学校の勉強以外の勉強に取り組むことも大切です。

幅広い知識を結びつけることで、物事をより深く理解することができるようになるからです。

読書を通して知識を増やすことができると、本質的な学力を伸ばすことができます。

メリット3:論理的思考力を育てられる

読書をすると、論理的思考力を育てることができます。

説明文や論説文は、論理的に書かれているからです。

説明文では、どのような実験から何がわかったかや、調査した内容からどのようなことがわかったかなどが説明されています。

また、論説文では、筆者が主張したいことについて、その主張に至るまでの過程などが論理的に説明されます。

そのような文章に触れることで、物事の因果関係や、実験・調査の考察方法などの、論理的な思考方法を身につけることができます。

▼あわせて読みたい

>>『カンガエMAX。』は思考力と読解力を育てられるタブレット学習教材!料金は?口コミは?

▼カンガエMAX。の公式サイトはこちらから

カンガエMAX。![]()

-

-

【2025年版】『カンガエMAX。』は思考力と読解力を育てられるタブレット学習教材!料金は?口コミは?

続きを見る

メリット4:想像力を育むことができる

読書をすると、想像力を育むことができます。

小説の中には、自分が生きている世界とはまったく違う世界が広がっているからです。

自分が知らない世界を、文字を通して頭の中にイメージすることができるからです。

自分とはまったく異なる人生を歩んできた登場人物を、追体験することができるからです。

読書は子どもの想像力を広げ、多様な人生や、多様な価値観に触れるチャンスになります。

メリット5:他者の感情を想像できるようになる

読書をすると、他者の感情を想像できるようになります。

小説では、登場人物の言動から、その人物の心情や感情を読み取らなければならないからです。

小説では、登場人物の「悲しい」「嬉しい」「怒っている」などの感情が、直接的に書かれていないことが多いです。

文章全体から、登場人物の感情を想像しながら読むのがおもしろいからです。

読書を通して、いろいろな特徴のあるキャラクターたちに出会うことで、他者がどのように感じているかを想像できる力を育てることができます。

小説や文学的文章は点数を伸ばしにくい

試験や受験のことを考えるのであれば、国語は「説明文」や「論説文」のほうが点数を伸ばしやすいです。

説明文や論説文は、答えとなる部分が本文中に必ず書かれているからです。

一方で、「小説」や「文学的文章」では、答えは本文中に直接は書かれておらず、人物の行動やセリフ、表情、情景描写などから感じ取らなければなりません。

文章の中に散りばめられたヒントから想像して答えを導き出すには、相当な訓練が必要です。

小説や文学的文章は、中学受験でも高校受験でも大学受験でも出題されます。

普段から小説を読んで、他者の感情を想像できる力を育てていけると、受験でも有利になります。

メリット6:表現力を豊かにできる

読書をすると、表現力を豊かにすることができます。

読書を通して、いろいろな表現に触れることができるからです。

自分の意見や感情を他者に知ってもらうには、言葉で表現するのが一番確実です。

一方で、子どもたちは意見や感情を言語化するのが苦手です。

本の中で言語化された表現にたくさん触れることができると、自分でも表現できるようになっていきます。

メリット7:集中力を上げることができる

読書をすると、集中力を上げることができます。

読書は没頭できるからです。

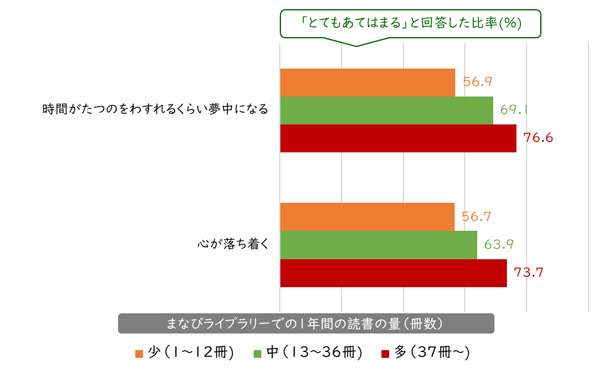

ベネッセ教育総合研究所の調査でも、読書量が多いほうが「時間が経つのを忘れるくらい夢中になる」「心が落ち着く」と答えた子どもが多かったです。

引用:小学生の読書量と国語の学力、どれくらい関係する? 学力を伸ばすだけでなく、心の安定にも効果あり?!|ベネッセ教育情報サイト

メリット8:早く正確に読めるようになる

読書をすると、文章を速く正確に読めるようになります。

文章を読むスピードは、急に上げることはできません。

普段から文章を読んでいく中で、徐々に上がっていくものです。

中学受験でも高校受験でも大学受験でも、国語の試験は時間との勝負になります。

いかに素早く正確に読み取れるかが勝負の分かれ目になります。

普段から文章を読む習慣がついていると、受験でも有利です。

読解の正確さは他の教科の成績にも影響する

文章を速く正確に読めるようになると、国語以外の教科の成績も伸ばすことができます。

教科書は基本的に日本語で書かれているからです。

また、問題集の解説も日本語で説明されてるからです。

算数や理科や社会のテスト問題も、日本語で出題されています。

読書を通して文章を速く正確に読めるようになると、各教科の教科書や、問題集の解説や、テストの問題も早く正確に読めるようになります。

勉強が苦手な子どもは、教科書を正確に読み取れていない場合も多いです。

テストの問題を正確に読み取れておらず、問題の設定や、何が問われているのかを理解できない場合も多いです。

問題集の解説を読み取れないので、自立して勉強できない場合も多いです。

読書を通して文章を速く正確に読めるようになると、他の教科の成績も大きく伸ばすことができます。

入試問題の文章量が増えている

中学入試、高校入試、大学入試共に、近年の入試問題の文章量はどんどん増えています。

具体例として、東京都の都立高校入試問題の『理科』の問題を見てみましょう。

問題文で、レポートや実験などの細かな説明がされているため、文章読解が苦手な子どもは「問題文を正しく読む」という時点で不利になってしまいます。

入試では、どの教科でも速く正確に読む力が必要になります。

メリット9:文章を読むことに抵抗がなくなる

読書をすると、文章を読むことに抵抗がなくなります。

むしろ、目に入った文字をついつい読んでしまうようになります。

普段から目に入ってくる文字情報を読むかどうかで、頭に入ってくる情報量が格段に変わってきます。

目に入ってくる文字を逐一読んでいると、学校の勉強以外の知識も無意識的に大量に仕入れることができるので、文字を読むことに抵抗がある子どもに比べると知識量に圧倒的な差ができます。

何か興味がある文章に出会ったときも、「めんどくさい」と思って読まないか、抵抗なくついつい読んでしまうかで、知識量にも興味関心の幅にも大きな差が出てきます。

読書を通して文章を読むことに抵抗をなくすことができると、普段から無意識的に多くの知識を増やしていくことができます。

メリット10:楽しい!

読書をすると楽しいです!

小説も楽しいですし、説明文や論説も楽しいですし、図鑑や新聞だって楽しいです!

知識が増えると楽しいですし、楽しいからまた本を読みたくなります!

読書の楽しさをすべての子どもたちに知ってほしいと思いますし、知識を増やすことの喜びを知ってほしいと思います。

人生を豊かにするためにも、すべての子どもたちに読書を楽しんでほしいです!

読書習慣を身につける方法

普段から読書をしない子どもに、読書習慣を身につけさせるのは難しいです。

いきなり読書習慣を身につけるのは難しいので、いろいろな対策をしながら少しずつ身につけていけると良いです。

読書習慣を身につけるためのポイントは、主に次の5つです。

読書習慣を身につけるためのポイント

一つひとつ解説します。

ポイント1:無理やり本を読ませない

子どもに読書習慣を身につけさせるときは、無理やり本を読ませてはいけません。

イヤイヤ取り組むと、読書が嫌いになってしまうからです。

読書習慣を身につけるためには、読書の楽しさを知ってもらい、本を読みたいと思ってもらう必要があります。

子どもに強制して読書をさせるのではなく、子どもが読書をしたくなる仕掛けを作っていくほうが効果的です。

ポイント2:子どもが好きな本を読ませる

子どもに読書習慣を身につけさせるときは、子どもが好きな本を読ませてあげることが大切です。

子どもが好きな内容の本であれば、楽しく前向きに読書に取り組むことができるからです。

また、好きな内容の本であれば、字面を追うだけではなく、内容をしっかりと読み取って理解しようとします。

読書が苦手な子どもは、字面だけを追って、内容をまったく読み取ろうとしません。

それでは読書をしていても楽しくありませんし、また次も本を読みたいとも思えません。

大人としては、子どもに読んでもらいたい本はたくさんあるのですが、まずは子どもが好きな本を読ませてあげるべきです。

たとえそれが勉強とは関係のない、ポケモン図鑑や電車の本、挿絵がたくさん入っている本やライトノベルでも、好きな本を読んだほうが良いです。

まずは子どもに、「読書は楽しい!」という経験をしてもらうことが大切です。

ポイント3:いつでも読書できる環境を作る

子どもに読書習慣を身につけさせるためには、子どもがいつでも読書に取り組める環境を作っておくことが大切です。

子どもが本を読みたいと思ったときに、手近なところに読みたい本があると、読書を好きになるきっかけを作ってあげられるからです。

子どもが読書習慣がなくても、子どもの興味がありそうな本を購入しておくと良いです。

結局1ページも読まれない可能性もありますが、それでも手近に本を用意しておくべきです。

子どもが読まなかった本は、兄弟やご近所に譲るか、古本屋さんに売るか、本を必要としている団体に寄付すると良いです。

定期的に図書館や書店に行くのも良い

読書できる環境を作るという意味では、定期的に図書館や書店に行くのもおすすめです。

図書館や書店には大量の本があるので、子どもが興味を示す本に出会える可能性が高まります。

図書館や書店は、平積みされている本の表紙や、並べられている本の背表紙を眺めるだけでも楽しいです。

良い本との思いがけない偶然の出会いがあるのも、図書館や書店であることが多いです。

本がたくさんある場所に定期的に行くことで、子どもの本への抵抗を和らげることができます。

電子書籍も活用

いつでも読書できる環境を作るという意味では、タブレット端末を持っているようであれば、電子書籍もおすすめです。

電子書籍であれば、子どもが興味を持ちそうな本をいつでも検索して探すことができるからです。

保護者の方も読書をするようであれば、サブスクを利用すると、親子でいろいろな本を読むことができます。

おすすめのサブスク電子書籍

『kindle unlimited』は、電子書籍の定額読み放題サブスクリプションサービスです。

月額980円(税込)で200万冊以上が読み放題です。

キャンペーンを利用すると、お得にはじめられます。

▼公式サイトで詳細を見てみる

>>kindle unlimited

\30日間無料!/kindle unlimited >

※初めてご利用の方だけのキャンペーンです。

ポイント4:子どもと一緒に読書を楽しむ

子どもに読書習慣を身につけさせるためには、子どもと一緒に読書を楽しむことが大切です。

子どもは、親が楽しんで取り組んでいることに興味を持ちやすいからです。

保護者の方が読書を楽しめていると、子どもも読書に興味を持ちやすいです。

家庭内で読書時間を設けて、親子で一緒に読書を楽しめる時間を作るのも良いでしょう。

ポイント5:読書関連のイベントに参加する

子どもに読書習慣を身につけさせるために、読書関連のイベントに参加しても良いでしょう。

子どもに読書をしてもらいたいと考えている人は多く、探してみるといろいろなイベントが実施されています。

子どもが小さければ、読み聞かせに参加してみると良いでしょう。

自治体や図書館、書店でも定期的にイベントが開催されています。

ウェブで検索をして、楽しそうなイベントを探してみてください。

好きな作品があったり、好きな作家さんがいるようであれば、作家さんのサイン会などに行ってみるのも楽しいです。

読書を通して国語の成績を上げるためにするべきこと

先程も解説した通り、読書が好きなことと国語が得意なことは、必ずしもイコールではありません。

一方で、読書が好きな子どもは、国語が得意である場合が多いです。

国語を得意にするためには、読書の他にもやるべきことがあります。

読書を通して国語の成績を上げるためにするべきことは、主に次の5つです。

読書を通して国語の成績を上げるためにするべきこと

一つひとつ解説します。

すること1:国語の授業をしっかりと受ける

読書を通して国語の成績を上げるためには、国語の授業をしっかりと受けることが大切です。

自由な読書だけでは、文章を読むときに注目すべきポイントがわからないからです。

また、自由な読書では、正しく読み取れているかどうかを確認することもできません。

自由な読書も楽しみますが、国語の授業をしっかりと受けて、正しい文章の読み方を学んでいく必要があります。

授業も楽しめると良い

国語の授業を受けて正しい文章の読み方を学ぶことは大切ですが、授業も前向きに楽しんで受けられると良いです。

授業を楽しめると、更に読書を楽しめるからです。

一つの文章を、楽しみながらじっくりと解説してもらえると良いです。

学校の授業でも一つの文章をしっかりと解説してもらえますが、更に文章読解力を強化したいということであれば、『東進オンライン学校小学部』がおすすめです。

東進オンライン学校小学部では、中学受験大手の四谷大塚の人気講師が、楽しい国語の授業を行っています。

一つの作品を2ヶ月かけてじっくりと読解していきます。

お話の続きを読みたくなるような、次の授業が待ち遠しくなるような授業を制作しています。

東進オンライン学校小学部については、『東進オンライン学校小学部はワンランク上の学びを目指せる!料金・口コミは?』で詳しく解説しています。

▼東進オンライン学校小学部の公式サイトはこちらから

東進オンライン学校 小学部![]()

-

-

【2025年版】東進オンライン学校小学部はワンランク上の学びを目指せる!料金・口コミは?

続きを見る

すること2:読解問題の演習に取り組む

読書を通して国語の成績を上げるためには、国語の読解問題演習にも取り組む必要があります。

読書として楽しむための文章の読み方と、読解問題を解くときの文章の読み方は大きく異なるからです。

読書として楽しむときは、登場人物に共感したり、感情移入したり、新しい知識を知ることを楽しんだりしながら文章を読みます。

一方で、読解問題を解くときは、文章構成を分析したり、筆者の意図を汲み取ったりしながら文章を読みます。

読書を楽しむときと同じように読んでいると、テストではなかなか高得点は取れません。

テストで高得点を取るためには、問題を解くための力も育てていく必要があります。

「普段の読書+読解問題演習」が良い

普段から読書に取り組めていれば、読解問題を解くときの読み方もすぐに習得することができます。

読書を通して、語彙力や文章を読む力はしっかりと育っているからです。

読書を楽しむことと、読解問題演習を並行して取り組むことで、楽しく効果的に国語の成績を伸ばしていくことができます。

読解問題演習は解答根拠が重要

読解問題の演習に取り組むときは、答えが合っているかどうかではなく、その答えを選んだ理由が合っているかどうかを重視する必要があります。

解答根拠が間違っていると、次に似たような問題に出会ったときに正解することができないからです。

たとえ答えが合っていたとしても、解答根拠が間違っていたら「正解」とは言えません。

問題を解くときには、答えを書くだけでなく、なぜその答えになると思ったのかがわかるようにしておくクセをつける必要があります。

あとで答え合わせをするときに、答えが合っているかどうかだけでなく、解答根拠が合っているかどうかも確認できるようにするためです。

一方で、問題を解いて丸付けをしたら勉強を終わりにしてしまう子どもは多く、読解問題を正しく演習できる子どもは少ないです。

正しく読解問題の演習に取り組むめるようにするためには、訓練が必要です。

解答根拠を重視した読解演習に取り組むのであれば、東大生講師による国語特化のオンライン個別指導『ヨミサマ。』がおすすめです。

『ヨミサマ。』では、東大生講師と1対1で対話をしながら国語を学んでいくことで、「なぜその答えが正解になるのか」や「どこに注目して読めば良いのか」などを、自分で考えて読み解けるようにする力を育てていくことができます。

▼ヨミサマ。の公式サイトはこちらから

国語特化のオンライン個別指導【ヨミサマ。】

![]()

▼あわせて読みたい

>>ヨミサマ。は国語特化で本質的な読解力・思考力を育てられる!料金・口コミは?

-

-

【2025年版】ヨミサマ。は国語特化で本質的な読解力・思考力を育てられる!料金・口コミは?

続きを見る

すること3:国語文法も勉強する

読書を通して国語の成績を上げるためには、国語の文法もしっかりと勉強する必要があります。

文章を読んでいるだけでは、なかなか正しい日本語が身につかないからです。

読書が好きな子どもの中にも、作文を書くことが苦手な子どももいます。

読書を通して文章をインプットしているだけでは、自分の言葉でアウトプットする力がなかなかな育たないからです。

特に、主語と述語がねじれた文章を書いてしまう子どもは多いです。

主語と述語がねじれた文の例

「私の今月の目標は、本を5冊以上読みたいです。」

正しくは→「私の今月の目標は、本を5冊以上読むことです。」

国語の文法をしっかりと勉強していれば、このように主語と述語がねじれてしまうことを防ぐことができます。

主語と述語の関係や、修飾と被修飾の関係、品詞の性質や接続詞の分類などを理解することは、文章を正確に読むうえでも、文章を正確に書くうえでも非常に重要です。

普段から読書をしていると、国語の文法の勉強の必要性をあまり感じられないものですが、しっかりと勉強しておかなければなりません。

すること4:漢字練習・言葉調べをサボらない

読書を通して国語の成績を上げるためには、漢字練習や言葉調べをサボらないことが大切です。

読書をしているだけでは、正しい言葉の意味がわからないからです。

読書中に知らない言葉が出てきたときは、「おそらくこういう意味だろう」と予測しながら読み進めます。

しかし、それは予想であって、もしかしたら間違っているかもしれません。

先程も解説した通り、国語では語彙が非常に大切です。

学校の授業や宿題で、漢字練習や言葉調べをすると思うので、サボらずにしっかりと取り組むことが大切です。

読書中に言葉の意味を調べられると効率的ですが、読書中の言葉調べはおすすめしません。

読書を楽しめなくなってしまうからです。

気になった言葉を、子どもが自分から調べたいと思って調べる分には問題ありませんが、無理矢理言葉の意味を調べさせるのは逆効果です。

電子書籍の辞書機能は便利

読書を楽しみながら言葉の意味を調べるのであれば、Kindleを利用することをおすすめします。

Amazonが提供している電子書籍サービス『Kindle』では、無料で辞書機能を利用することができるからです。

調べたい言葉を長押しするだけで、一瞬で言葉の意味を調べることができるので、読書を中断することなく語彙力を鍛えることができます。

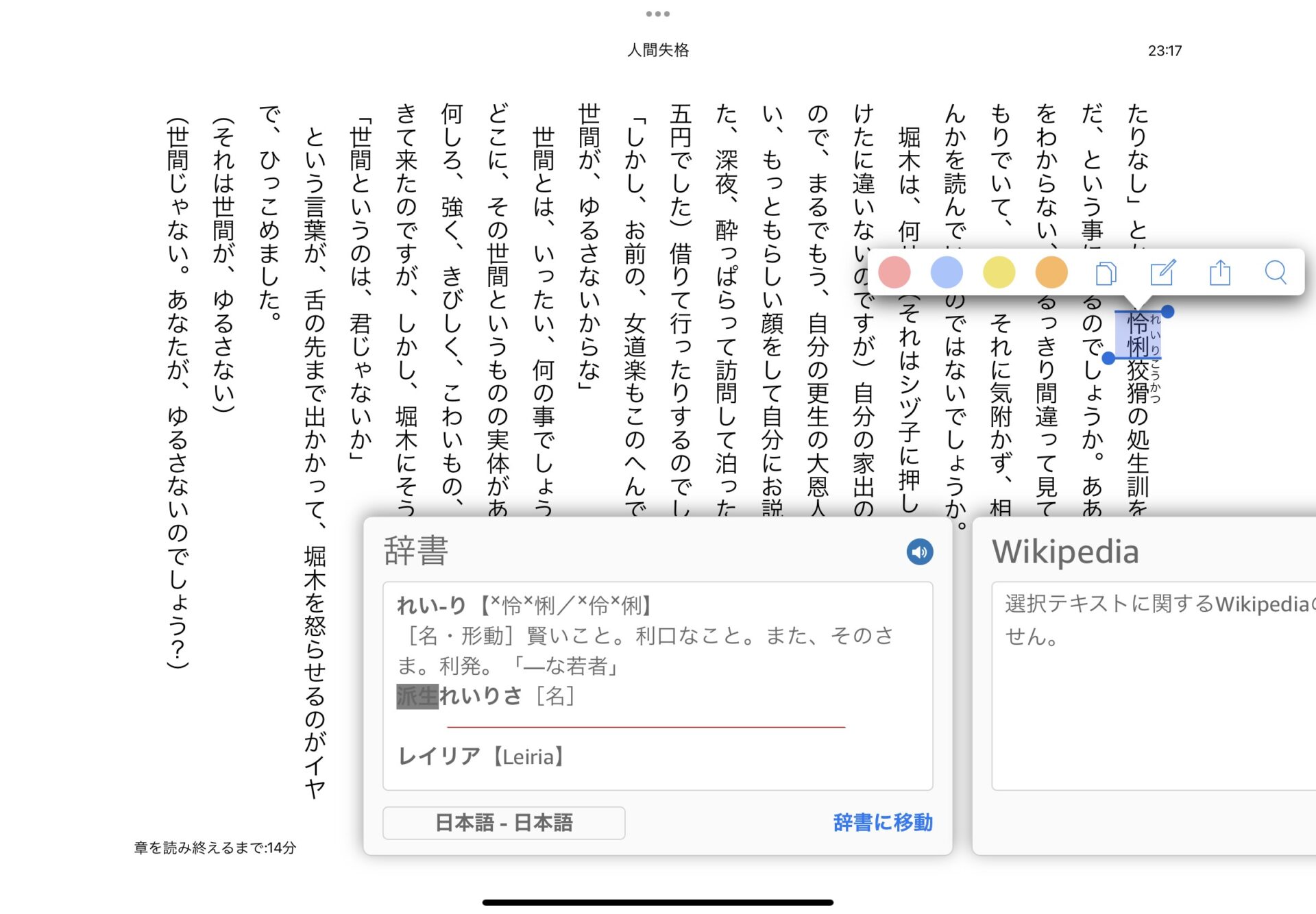

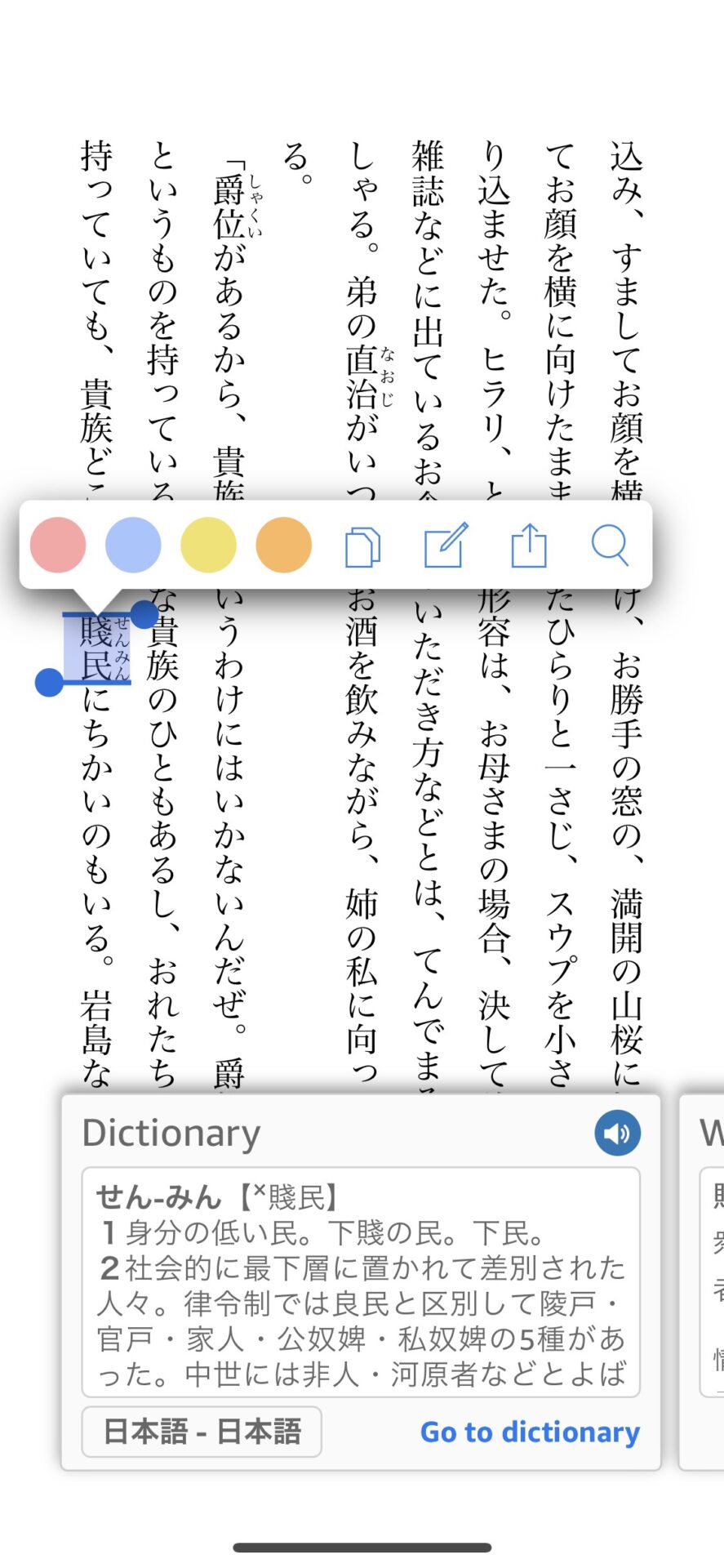

次の画像は、実際にKindleの電子書籍を読んでいる時に辞書機能を利用した際の画面です。

タブレットでの表示

スマートフォンでの表示

Kindleの辞書機能はとても便利ですが、使いづらい部分もあります。

たとえば、『読む』という言葉であればすぐに意味が出てきますが、『読んだ』のように活用してしまうと意味が出てきません。

今後のアップデートに期待です。

余談ですが、英和辞典も使えるので、洋書を読みたい時にも重宝する機能です。

おすすめのサブスク電子書籍

『kindle unlimited』は、電子書籍の定額読み放題サブスクリプションサービスです。

月額980円(税込)で200万冊以上が読み放題です。

キャンペーンを利用すると、お得にはじめられます。

▼公式サイトで詳細を見てみる

>>kindle unlimited

\30日間無料!/kindle unlimited >

※初めてご利用の方だけのキャンペーンです。

漢字は書いて練習!

漢字は読むだけでは覚えられません。

読書をするだけでは漢字は覚えられないので、必ず書いて覚える必要があります。

読書をしていれば、見たことがある漢字も多いと思いますので、読書をしない子どもに比べれば漢字の暗記は簡単です。

漢字テストは毎回100点を目指して頑張ると良いでしょう。

漢字練習には、『スマイルゼミ』というタブレット教材もおすすめです。

スマイルゼミは「書く」学びにこだわっているタブレット教材なので、紙に書くのと同じような感覚で、タブレットに漢字を書いて覚えることができます。

スマイルゼミには『漢検ドリル』がついているので、どんどん先取りして漢字を覚えてしまうこともできます。

▼スマイルゼミ小学生コースの公式サイトはこちらから

スマイルゼミ![]()

スマイルゼミについては、『スマイルゼミ小学生コースは『書く学び』にこだわるタブレット教材!料金・口コミは?』で詳しく解説しています。

-

-

【2025年版】スマイルゼミ小学生コースは『書く学び』にこだわるタブレット教材!料金・口コミは?

続きを見る

すること5:読書後は感想をアウトプットする

読書を通して国語の成績を上げるためには、読書後に感想をアウトプットすることが大切です。

親子や兄弟、友人同士などで同じ本を読んで、感想を言い合えるような場を作れると良いです。

本を読んだ感想を言葉にしてアウトプットすることで、読んだ内容を頭の中で整理することができるからです。

自分が考えていることを相手に伝えようと言葉にすることで、自分の頭の中を整理することができます。

また、自分の言葉でアウトプットしようとすることで、言葉を使う練習をすることができます。

「知っている言葉」を、「実際に使える言葉」にすることができます。

他の人の感想や解釈を聞くことで、自分とは異なる視点からの読み取り方を発見することもできます。

何よりも、好きな本の感想を共有するのは楽しいです!

楽しく感想をアウトプットし合えると有意義です。

-

-

塾は国語の授業も受けるべき!メリットと注意点を元塾教室長が解説!

続きを見る

まとめ

それでは、読書を通して国語の成績を上げる方法の解説をまとめます。

結論

国語が得意なことと読書が好きなことは、必ずしもイコールではありません。

一方で、読書にはメリットが多く、読書を通して国語の成績を上げることも可能です。

読書をすることのメリットは、主に次の10個です。

読書をすることのメリット

- 語彙力を上げられる

- 知識が増える

- 論理的思考力を育てられる

- 想像力を育むことができる

- 他者の感情を想像できるようになる(小説読解で大切)

- 表現力を豊かにできる

- 集中力を上げることができる

- 早く正確に読めるようになる

- 文章を読むことに抵抗がなくなる

- 楽しい!

読書習慣を身につけるためのポイントは、主に次の5つです。

読書習慣を身につけるためのポイント

- 無理やり本を読ませない

- 子どもが好きな本を読ませる

- いつでも読書できる環境を作る

- 子どもと一緒に読書を楽しむ

- 読書関連のイベントに参加する

読書を通して国語の成績を上げるためにするべきことは、主に次の5つです。

読書を通して国語の成績を上げるためにするべきこと

- 国語の授業をしっかりと受ける

- 読解問題の演習に取り組む

- 国語文法も勉強する

- 漢字練習・言葉調べをサボらない

- 読書後は感想をアウトプットする

今回はの記事が、お子様が読書習慣を身につけて、国語の力をグングン伸ばしていくきっかけとなればとてもうれしいです。

-

-

【2025年版】『カンガエMAX。』は思考力と読解力を育てられるタブレット学習教材!料金は?口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】東進オンライン学校小学部はワンランク上の学びを目指せる!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】スマイルゼミ小学生コースは『書く学び』にこだわるタブレット教材!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

塾は国語の授業も受けるべき!メリットと注意点を元塾教室長が解説!

続きを見る

おすすめのサブスク電子書籍

『kindle unlimited』は、電子書籍の定額読み放題サブスクリプションサービスです。

月額980円(税込)で200万冊以上が読み放題です。

キャンペーンを利用すると、お得にはじめられます。

▼公式サイトで詳細を見てみる

>>kindle unlimited

\30日間無料!/kindle unlimited >

※初めてご利用の方だけのキャンペーンです。