こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

中学受験をしない場合でも、学習塾に通っている小学生は多いです。

周りの子達が塾に通っていると聞いて、うちの子も通わせたほうが良いのではないかと迷われているのではないでしょうか。

結論

中学受験しないのであれば、基本的には塾に通う必要はありません。

一方で、目的を持って塾を活用することができると、成績を伸ばすこと以上に大きなメリットを得ることができます。

今回は、中学受験をしない小学生に塾が必要かどうかという疑問についてお答えします。

記事の後半では、上手な塾の活用方法についても解説します。

最後まで読んでいただき、お子様に塾が必要かどうかを判断していただき、子どもの成長にとって良い道を見つけるための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

1対1の個別指導!

【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上

- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法

▼公式サイトで詳細をチェックする

【個別教室のトライ】![]()

小学生が学習塾に通うメリット・デメリット

中学受験をしないようであれば、基本的には学習塾に通う必要はありません。

一方で、塾に通うことにはメリットも多いので、メリットを上手に活かして塾を活用できると、子どもの内面的な成長を促すことができます。

中学受験をしない小学生が学習塾に通うメリット・デメリットは次のとおりです。

▼この表は横にスクロールできます。

| メリット | デメリット |

| ◯ 学習習慣をつけられる ◯ 正しい勉強の仕方を学べる ◯ 自信がつく(自己肯定感は大事) ◯ 勉強を好きになれる可能性がある ◯ 仲間やライバルと一緒に頑張れる ◯ 中学の勉強でつまずいてしまうことを防げる ◯ 先取り学習にも取り組める |

✕ 費用がかかる ✕ 遊びや習い事の時間が減る ✕ 勉強嫌いになってしまう可能性がある |

塾に通ったほうが良い場合

中学受験をしない小学生が塾に通うメリット・デメリットを元に、塾に通ったほうが良いパターンをいくつか解説します。

塾に通ったほうが良い場合は、主に次の5パターンです。

塾に通ったほうが良い場合

一つひとつ解説します。

パターン1:本人が塾に行きたいと言っている

子ども本人が塾に行きたいと言っているようであれば、塾に通わせたほうが良いです。

子どもが自主的に何かに取り組みたいと思うことは、とても素晴らしいことだからです。

塾に行きたい理由がよっぽどネガティブなものでない限り、通わせるのが良いでしょう。

たとえ、「友達があの塾に行っているから」といった理由でも大丈夫です。

友達と一緒に楽しく塾に通えると素晴らしいです。

パターン2:保護者が勉強のサポートをしてあげられない

保護者の方がご家庭で、子どもの勉強のサポートをあまりしてあげられないようであれば、塾に通わせたほうが良いです。

保護者の方のサポートがなければ、子どもが一人で学習習慣を身につけるのは非常に難しいからです。

また、正しい勉強方法を身につけるためにも、保護者の方のサポートは必ず必要になります。

子どもは思った以上に正しい勉強方法がわかっておらず、意味のない作業に取り組んでいることも多いです。

たとえば、「十」という漢字を覚えるために10回書き取り練習をするときに、漢字練習帳のマスに縦線だけを10本書いて、それから横線を足して行って「十」の漢字を10個完成させたりもしています。

漢字を覚えるという学習よりも、「十」の漢字を10個書くというような作業をしてしまっている子どもは多いです。

勉強の仕方も学ばなければならない

子どもたちがまったく意味のない作業のような勉強に取り組んでしまうのは、正しい勉強方法を知らないからです。

小学生が自分だけの力で正しい勉強方法を編み出していくのはまず無理なので、誰かが勉強の仕方を教えてあげる必要があります。

学校での学びと、家庭での学びが合わさって、子どもの成長につながっていきます。

学校の先生に任せきりにしているだけでは、学習習慣も正しい勉強方法も身につけることはできません。

▼あわせて読みたい

>>勉強がわからないときは勉強のやり方を変えるべき!勉強の苦手克服法!

-

-

勉強がわからないときは勉強のやり方を変えるべき!勉強の苦手克服法!

続きを見る

塾は学習習慣を身につけるのに最適

小学生にとっての学習塾の最大のメリットは、学習習慣を身につけることができることです。

勉強方法についての指導や宿題管理などは、学校よりも学習塾のほうがきめ細かいことが多いです。

学校よりも学習塾のほうが子どもの学力の伸びにシビアですし、クラスも少人数になることが多く、一人ひとりに目が届きやすいからです。

個別指導の塾であれば、よりきめ細かく面倒を見てもらうことができます。

保護者の方が子どもの学習サポートをあまりしてあげられないようであれば、塾のサポートも受けながら、学習習慣と正しい勉強方法を身につけられると良いです。

学習習慣と正しい勉強方法が身につけば成績が上がる

勉強量が増えて、勉強の効率も上がれば、当然学校の成績は上がります。

小学生のカラーテストであれば、これだけで毎回100点を狙うことができます。

テストで毎回100点に近い点数を取れるようになれば、自信になります。

自信がつけば、もっと頑張れるようになります。

小学生の学習習慣は非常に大事

小学生のうちに学習習慣をしっかりと身につけることは非常に大事なことです。

一度学習習慣を身につけることができると、その後も習慣を続けることができるからです。

習慣づけは年齢が低いうちのほうが有利です。

中学生や高校生になってから新しい習慣を身につけるのは大変ですし、勉強のスタートが後になればなるほど、学力の差を埋めるのが難しくなってしまうからです。

早いうちからコツコツと積み上げていけると、今後の勉強が有利です。

パターン3:学校の成績が悪い

学校の成績が悪いようであれば、塾に通わせたほうが良いです。

小学校の学習内容は、これからのすべての勉強の基礎になるからです。

小学校の学習内容に抜けや漏れがあると、中学校でも高校でも大学でも大人になってからも苦労し続けることになります。

たとえば、分数の計算が苦手であれば、速さや割合の考え方も理解できませんし、方程式や関数を理解することもできません。

小学校の学習内容をしっかりと理解しておくことは、今後一生の学習のために非常に大切です。

苦手は学年を戻って復習すべき

学校のカラーテストは、常に100点を目指すべきです。

80点以下のテストが多いようであれば、勉強に苦手を残してしまっていると思ってください。

既にすごく苦手になってしまっている教科や分野があるようであれば、学年を戻って基礎からしっかりと復習する必要があります。

以前の学習を理解できていなければ、学校の授業で習っている内容を理解することができないからです。

必要であれば、小学校1年生の学習内容まで戻って復習できると良いです。

学年をさかのぼるならタブレット学習教材

学年をさかのぼっての復習には、タブレット学習教材がおすすめです。

タブレット学習教材であれば学年を超えた学習に取り組むことができますし、最近のタブレット学習教材はAIやシステムが非常に優秀で、効率よく復習に取り組むことができるからです。

苦手克服ということであれば、『すらら』という教材がおすすめです。

すららは苦手克服に特化したタブレット学習教材だからです。

タブレット教材に取り組むためには保護者のサポートが必ず必要になりますが、すららには担当者としてコーチがつくので、保護者の負担を減らすことができます。

すららについては、『『すらら』は基礎のおさらいに最適の無学年式タブレット学習教材!料金は?口コミは?』で詳しく解説しています。

▼すららの公式サイトはこちらから

自宅での学習をサポートする無学年式オンライン教材【すらら】![]()

-

-

【2025年版】『すらら』は基礎のおさらいに最適の無学年式タブレット学習教材!料金は?口コミは?

続きを見る

▼あわせて読みたい

>>中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】

-

-

中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】

続きを見る

▼あわせて読みたい

>>タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!

パターン4:好きな教科がある

子どもが特に好きな教科があるようであれば、塾に通わせたほうが良いです。

または、勉強が好きな場合も塾に通わせると良いです。

好きや得意を伸ばすことができれば自信につながり、自信がつけばもっと頑張れるようになるからです。

得意を伸ばすことができれば、学校のテストでも今後の受験でも有利になりますし、将来の夢を見つけるきっかけにもなります。

それに何よりも、好きなことに取り組むのは楽しいものです。

▼あわせて読みたい

>>将来の夢が決まらない?夢の見つけ方11のポイント

▼あわせて読みたい

>>受験勉強は楽しい!?『苦しい』を『楽しい』にするための具体的な方法!

パターン5:難関高校や難関大学に合格させたい

少し先の将来、難関高校や難関大学の受験を考えているようであれば、塾に通わせたほうが良いです。

受験勉強にフライングはありませんし、スタートは早ければ早いほうが有利だからです。

一方で、高校受験や大学受験のような少し先の未来のことを考えるのであれば、学習塾に選択肢を絞る必要もありません。

座学や学校の5教科以外の経験も、成績や学力を伸ばすためには大切だからです。

たとえば、子どもの頃は学校の勉強を全然せずに飛行機についての勉強ばかりしていて、大人になってからロケットを作っている人もいます。

その人が学校の勉強の成績を上げるために飛行機についての勉強をやめてしまっていたら、大人になってからロケットを作ることもなかったかもしれません。

難関校合格をゴールにせずに、いろいろな選択肢を考えられると良いです。

ロケットを作っている人の動画は、『将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】』で紹介しています。

すごく面白いお話なので、ぜひ御覧ください。

得意な教科はどんどん先取り

高校受験や大学受験のことを考えるのであれば、得意な教科は学年を超えてどんどん先取り学習に取り組めると良いです。

先取り学習は難関校合格のためには必須だからです。

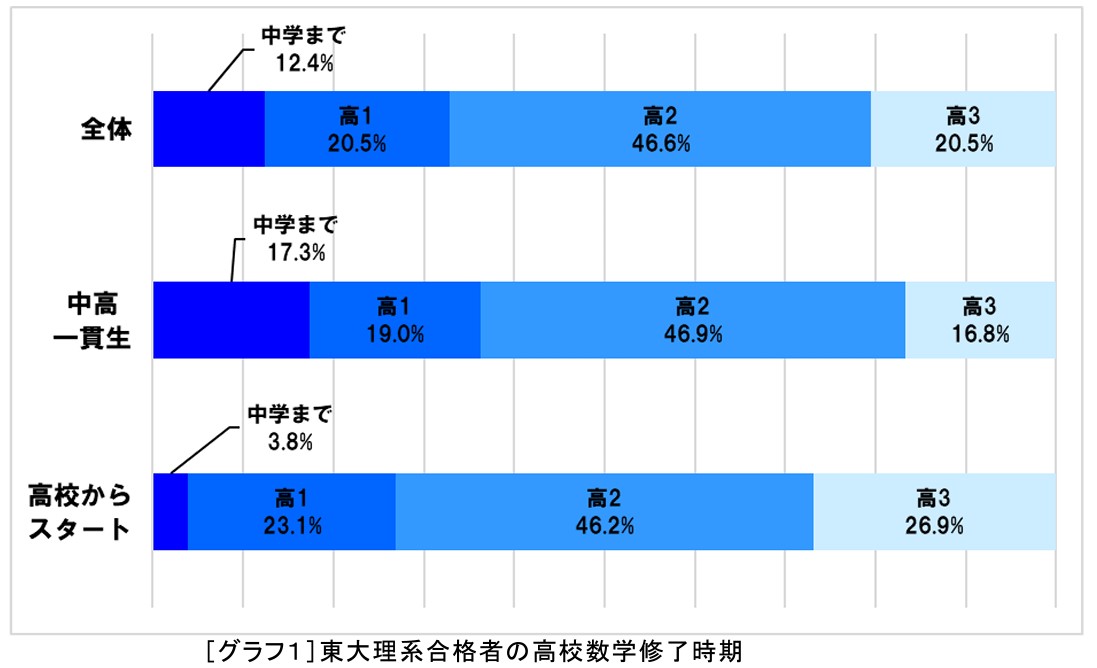

具体例として、東進ハイスクールが公表しているデータを見てみましょう。

データから読み取れること

- 東大理系現役合格者の約80%が、高2までに数学Ⅲまでの全範囲学習を修了

- 中高一貫校に通っていた場合、約83%が高2までに修了

- 高校数学を高1から習い始めた高校生も、約77%が高2までに修了

東京大学に限らず、難関校合格を目指すのであれば、先取り学習が非常に有利です。

▼あわせて読みたい

>>中学からの数学の先取り学習は難関大学合格のために必須

-

-

中学からの数学の先取り学習は難関大学合格のために必須

続きを見る

▼あわせて読みたい

>>中学生の英語の先取りは受験で勝つために超重要!【元塾教室長が解説!】

-

-

中学生の英語の先取りは受験で勝つために超重要!【元塾教室長が解説!】

続きを見る

▼あわせて読みたい

>>高校英語の先取りは難関大学合格に必須!勉強法9つのポイントとおすすめの参考書

-

-

高校英語の先取りは難関大学合格に必須!勉強法9つのポイントとおすすめの参考書

続きを見る

小学生の塾選びのポイント

ここからは、中学受験をしない小学生が、塾を有効活用するためのの塾選びのポイントを解説していきます。

ポイントは主に4つです。

一つひとつ解説します。

ポイント1:塾に通う目的をしっかりと考える

中学受験をしない小学生の塾選びの最大のポイントは、塾に通う目的をしっかりと考えることです。

目的をはっきりさせておくと、成果を得られやすいからです。

逆に、目的もなく、なんとなく周りの子が通っているからといった理由で通わせると、お金と時間を無駄にしてしまう可能性が高いです。

目的をはっきりさせておくと、目的に合った塾を探すことができますし、目的に合った塾に通うことができれば、成果を期待できます。

たとえば、勉強の仕方を身につけたいということであれば、手取り足取り指導してくれるような面倒見の良い個別指導塾がおすすめです。

友達やライバルと一緒に楽しく通いながら、競争の中で学力を伸ばしていきたいということであれば、勉強にしっかりと取り組ませるような集団指導の塾がおすすめです。

大切なことは、目的をはっきりとさせ、目的に合った塾を選ぶことです。

▼あわせて読みたい

>>個別と集団を徹底比較!子どもに向いている塾はどちらか【元塾教室長が解説!】

▼あわせて読みたい

>>失敗しない個別指導塾の選び方!9つのポイント

▼あわせて読みたい

>>集団指導の塾の選び方!失敗しないための15のポイント【元塾教室長が解説!】

ポイント2:通いはじめる時期の目安は小学5年生

中学受験をしない場合、小学校5年生から塾に通い始める子どもが多いです。

小学校4年生か5年生の頃から、学習内容がどんどん難しくなるからです。

一方で、小学校5年生というのはあくまでも目安です。

必要であればもっと早くから通っても良いですし、小学校6年生からでは遅すぎるということもありません。

塾が必要だと思った時期に通いはじめるのがベストです。

▼あわせて読みたい

>>【目的別】小学生はいつから塾に通わせる?入塾のタイミングと塾選びのポイント

ポイント3:子どもに合った塾を選ぶ

学習塾を選ぶときは、子どもに合った塾を選ぶことが重要です。

子どもに合った塾を選ぶことができれば、学力を大きく伸ばすことができるからです。

「良い塾」「悪い塾」というのも大事な判断ポイントですが、子どもに「合っている塾」か「合っていない塾」かというのも、非常に重要なポイントです。

子どもに合っていない塾に通うと、塾が楽しくなくなり、勉強も楽しくなくなり、だんだんと勉強が嫌いになってしまいます。

勉強が嫌いになってしまうと自主的に勉強に取り組めなくなってしまうので、さらに勉強ができなくなってしまいます。

逆に、子どもに合っている塾に通うことができると、どんどん自主的に勉強できるようになり、学力も伸びていきます。

「塾にはイヤイヤ行くものだ」と思われている保護者の方も多いのですが、楽しみながらイキイキと塾に行っている小学生も多いです。

せっかく勉強するのであれば、楽しんだほうが絶対に良いです。

ポイント4:必ず体験授業を受ける

学習塾を選ぶときは、必ず体験受験を受けます。

実際に授業を受けてみなければ、子どもに合うかどうか判断できないからです。

費用面やサービス面については保護者の方が判断し、授業が合うかどうかは子ども自身が判断して、入学するかどうかの最終判断をすると良いです。

子どもと相性が良い先生に出会えると、子どもが勉強を好きになれる可能性が高いです。

このようなエピソードを聞いたことがあると思います。

1つの出会いが、子どものその後の人生を大きく変えることもあります。

体験授業が、そういった出会いの第一歩となれると最高です。

大手学習塾の紹介

大手の学習塾をいくつか紹介します。

近所に教室があるようであれば、まずは資料請求や体験授業などの問い合わせをしてみると良いです。

便宜上大手の塾を紹介しますが、大手の塾が良い塾とは限りません。

同じ名前の塾でも、教室によって雰囲気も質もまったく異なります。

地元の小さな塾も含めて情報を集めて、必ず体験授業を受けてから入塾を決めるようにしてください。

※料金は地域や校舎によっても異なります。詳細は必ず公式サイトを確認してください。

▼この表は横にスクロールできます。

| 塾名 | 公式サイト | エリア | 指導タイプ | 料金 | 特徴 | 体験授業 |

| 森塾 | 【森塾】 |

関東 静岡 新潟 |

個別指導 |

週1回、月3回授業

|

|

▼最大1ヶ月無料の体験授業に申込む 【森塾】 |

| 個別指導塾WAYS | 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS |

関東 近畿 |

個別指導 | 非公開 |

|

▼120分の無料体験指導に申込む 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS |

| 個別教室のトライ | 【個別教室のトライ】 |

日本全国 | 個別指導 |

1コマ120分

|

|

▼無料体験に申込む 【個別教室のトライ】 |

| 明光義塾 | 個別指導の明光義塾 |

日本全国 | 個別指導 |

週1回税込み

|

|

▼無料 >>無料体験に申込む |

| 個別指導塾WAM | 個別指導塾WAM |

日本全国 | 個別指導 | 非公開 |

|

▼無料体験に申し込む 個別指導塾WAM |

| スクールIE | スクールIE | 日本全国 | 個別指導 |

週1回税込み

|

|

▼無料 >>体験授業に申込む |

| 東京個別指導学院 | 東京個別指導学院 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 愛知 京都 大阪 兵庫 福岡 |

個別指導 |

1コマ80分

|

|

▼無料 >>体験授業に申込む |

| 東進ハイスクール 東進衛星予備校 |

東進ハイスクール・東進衛星予備校 |

日本全国 | 映像授業 |

税込み

|

|

▼無料1日体験に申し込む 東進ハイスクール・東進衛星予備校 |

| 湘南ゼミナール | 湘南ゼミナール | 東京 神奈川 千葉 埼玉 大阪 |

集団指導 |

税込み

|

|

▼無料 >>体験授業に申込む |

| 臨海セミナー | 臨海セミナー | 東京 神奈川 千葉 埼玉 大阪 |

集団指導 |

税込み

|

|

▼無料 >>体験授業に申込む |

| 栄光ゼミナール | 栄光ゼミナール | 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 栃木 宮城 京都 |

集団指導 | 教室によって異なる |

|

▼無料 >>体験授業に申込む |

| Z会進学教室 | Z会進学教室 | 東京 神奈川 埼玉 大阪 兵庫 京都 奈良 静岡 宮城 |

集団指導 | コースによって異なる |

|

▼無料 >>体験授業に申込む |

目的によっては塾以外の選択肢も考える

選択肢は学習塾だけに絞る必要はありません。

目的によってはいろいろな選択肢を考えてみるのも有効です。

小学生のこれからの成長を考えるのであれば、次の4つの選択肢もおすすめです。

選択肢1:国語専門塾

勉強全般が苦手ということであれば、国語を強化することを重視できると良いです。

国語を強化することで、すべての教科の成績を上げられる可能性があります。

すべての教科の教科書は日本語で書かれていますし、学校の授業も日本語で説明されるからです。

文章を正しく読解する力が足りないと、どの教科も理解することができません。

▼あわせて読みたい

>>塾は国語の授業も受けるべき!メリットと注意点を元塾教室長が解説!

▼あわせて読みたい

>>読書をして国語の成績を上げよう!ただし読むだけではダメです

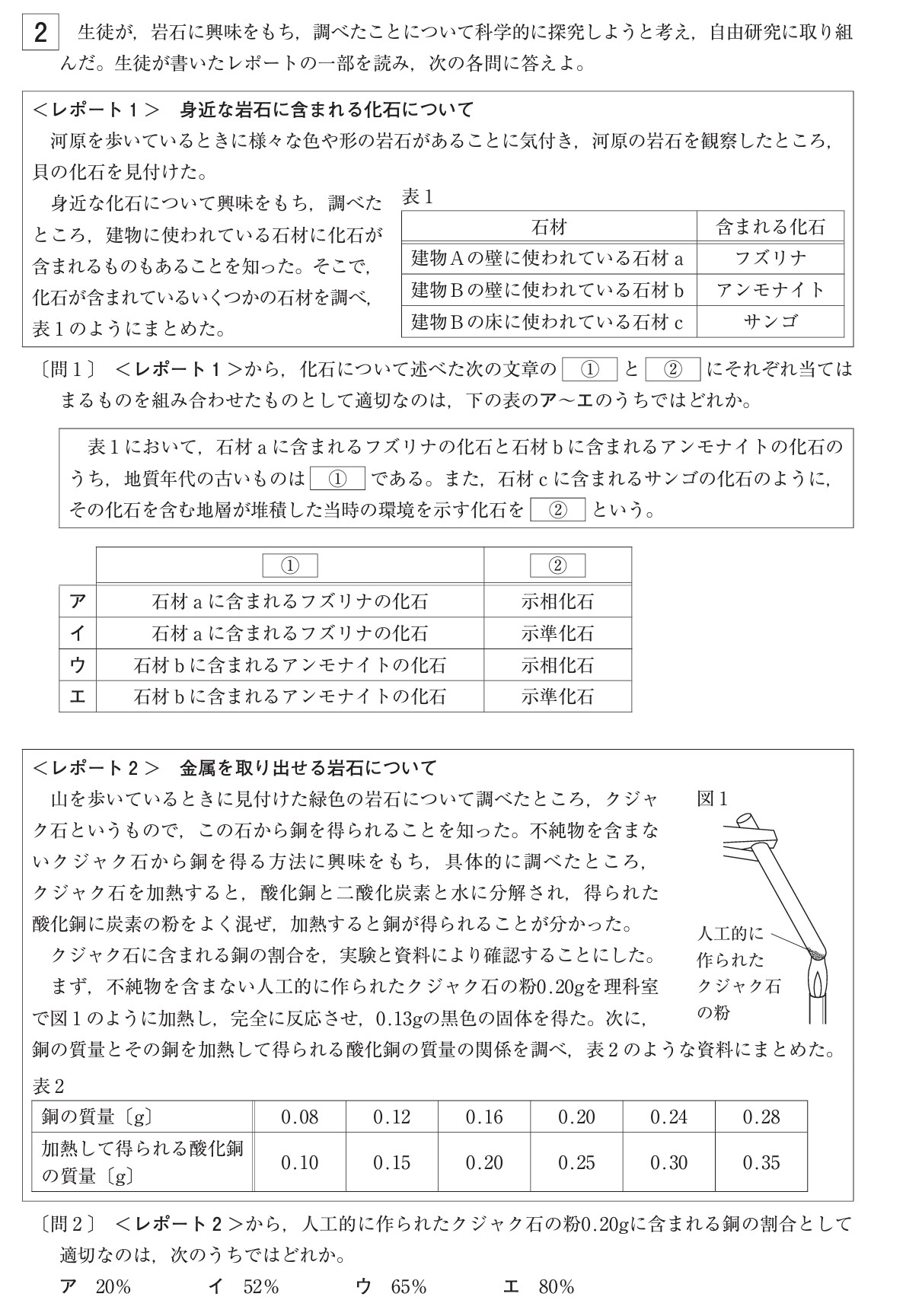

入試問題の文章量が増えている

中学入試、高校入試、大学入試共に、近年の入試問題の文章量はどんどん増えています。

具体例として、東京都の都立高校入試問題の『理科』の問題を見てみましょう。

問題文で、レポートや実験などの細かな説明がされているため、文章読解が苦手な子どもは「問題文を正しく読む」という時点で不利になってしまいます。

入試では、どの教科でも日本語を速く正確に読む力が必要になります。

特化塾はオンラインがおすすめ

国語などの1教科に特化した特化塾は、都市部にしかなく、料金も非常に高額です。

その点、オンラインであればどこに住んでいても授業を受けることもできますし、料金も比較的安く設定されていることが多いです。

国語対策におすすめのオンライン指導!

- 国語特化のオンライン個別指導【ヨミサマ。】

※国語の読解力強化特化!一流の現役大学生と1:1対話! - カンガエMAX。

※言語で考える力を伸ばすことに特化!

各サービスについては、『ヨミサマ。は国語特化で本質的な読解力・思考力を育てられる!料金・口コミは?』『『カンガエMAX。』は思考力と読解力を育てられるタブレット学習教材!料金は?口コミは?』で詳しく解説しています。

-

-

【2025年版】ヨミサマ。は国語特化で本質的な読解力・思考力を育てられる!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】『カンガエMAX。』は思考力と読解力を育てられるタブレット学習教材!料金は?口コミは?

続きを見る

選択肢2:英会話

小学生には、英会話スクールもおすすめです。

英語は今後の勉強でも重要ですし、身につけることができると、一生使えるスキルになるからです。

小学生であれば、漠然と英会話スクールに通わせるよりも、英検合格などの目標を持って通わせたほうが効果的です。

▼あわせて読みたい

>>子どもの英会話は意味ない?無駄にしないためのコツと英会話教室のメリット

英検特化型の英会話スクールもおすすめ

英会話スクールの中には、英検特化型の英会話スクールもあります。

一般的な英会話スクールでも良いですが、小学生には英検特化型のスクールがおすすめです。

英検対策におすすめの英会話スクール

【ENC/GNA】

※英検対策特化!4つのセクションを総合対策!KIRIHARA Online Academy

※「教材+英会話」で4技能を総合対策!2ヶ月間短期の英検特化カリキュラム!

各英会話スクールについては、『ENC/GNAは英検対策ができるオンライン英会話スクール!料金・口コミは?』『KIRIHARA Online Academyは短期集中で英検対策ができるオンライン英会話スクール!料金・口コミは?』で詳しく解説しています。

-

-

【2025年版】ENC/GNAは英検対策ができるオンライン英会話スクール!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】KIRIHARA Online Academyは短期集中で英検対策ができるオンライン英会話スクール!料金・口コミは?

続きを見る

選択肢3:プログラミング

小学生には、プログラミングスクールもおすすめです。

受験でも学校教育でも、プログラミングが重要視されるようになってきているからです。

プログラミング教育とは、子供たちに、コンピュータに意図した処理を行うよう指示することができるということを体験させながら、将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる力としての「プログラミング的思考」などを育むことであり、コーディングを覚えることが目的ではない。

引用:小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について(議論の取りまとめ)教育課程部会 教育課程企画特別部会(第17回) 配付資料:文部科学省

プログラミング的思考力とは、課題を発見・解決していく過程で、コンピュータが自分の意図する活動を実現するために、どのような命令を組み合わせたらいいのかを論理的に考える力のことです。

大学入試ではプログラミングも出題される

2025年度から、国立大学の入試では大学入学共通テスト(旧センター試験)で「情報Ⅰ」の教科が基本的に受験必須となります。

この情報Ⅰでは、本格的なプログラミングの問題が出題される予定です。

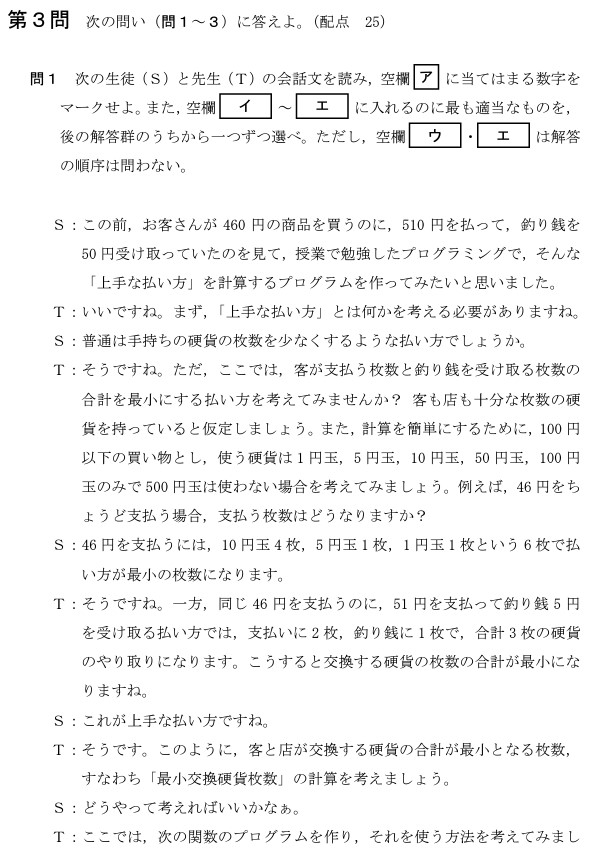

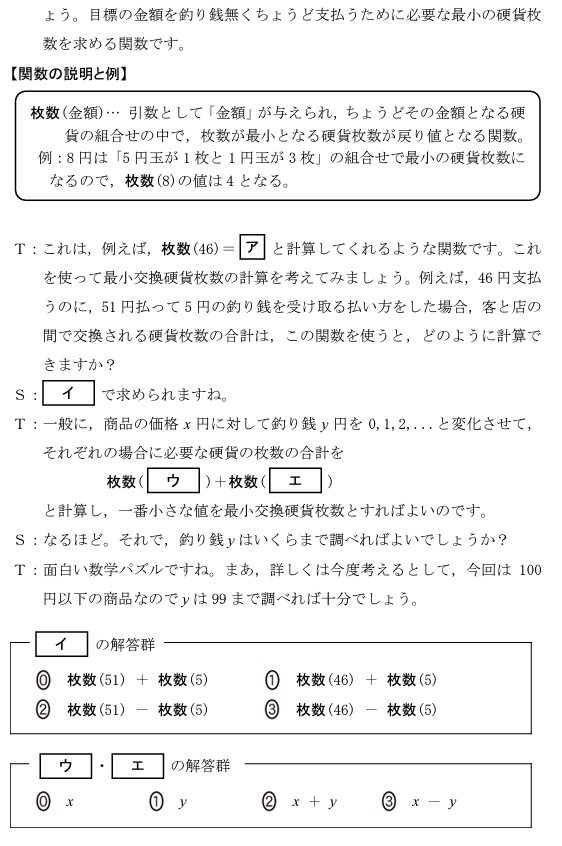

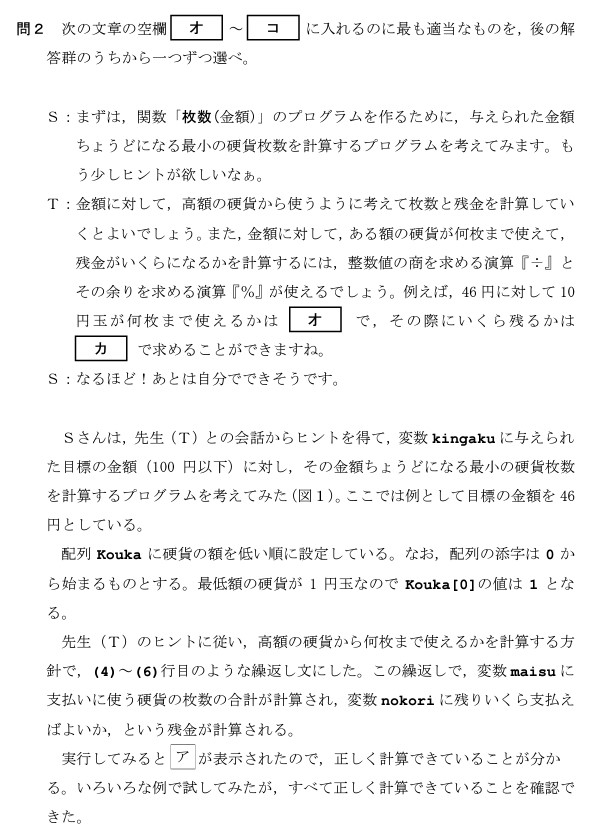

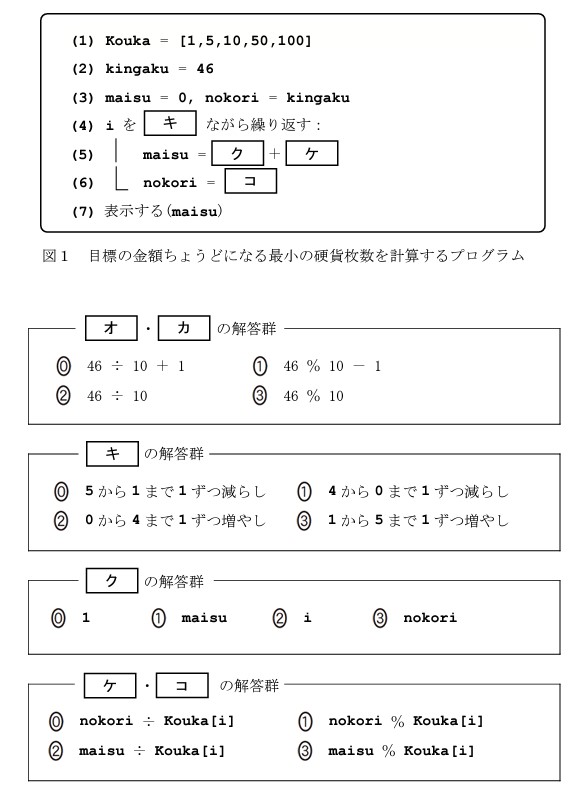

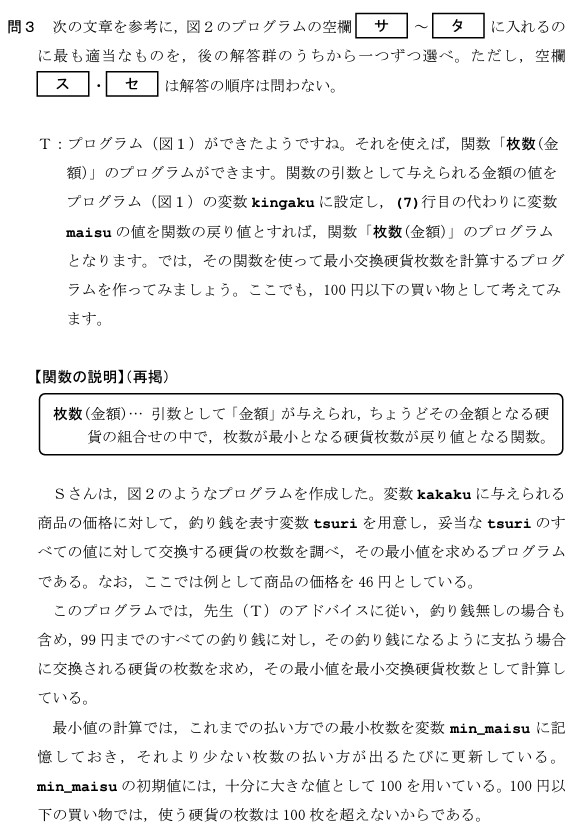

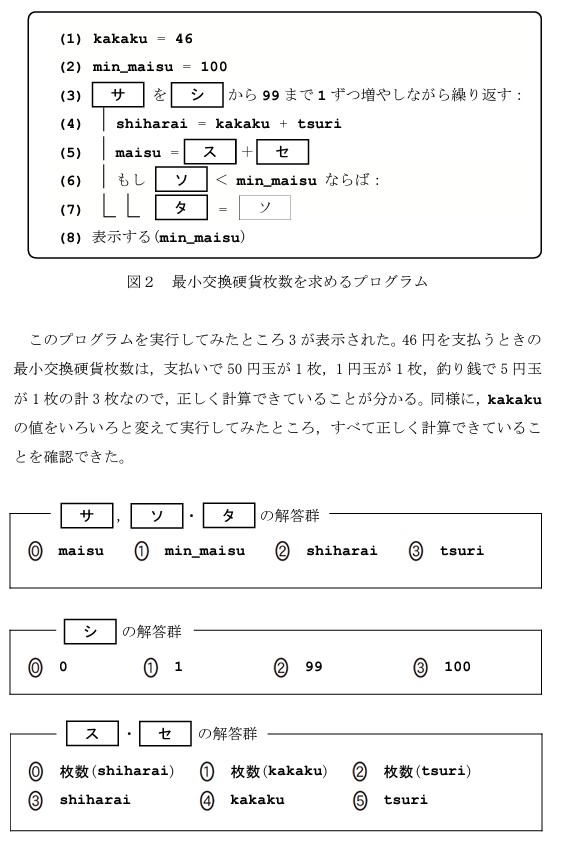

実際に試作問題で出題された問題を見てみましょう。

買い物の際に、客が支払う硬貨の枚数と、お釣りとして受け取る硬貨の枚数の合計が一番少なくなるようにするためのプログラムを組む問題です。

プログラムの組み方を数学的に考える問題や、実際に擬似プログラミング言語でコードを書く問題が出題されています。

プログラミングがよくわからないという方でも、「図1」と「図2」のコードを見れば、お遊びレベルのプログラミングではないことがわかると思います。

プログラミング的思考力を育てるだけでなく、実際にコードを書く練習をしておく必要があります。

また、プログラミングのスキルはこれからの時代の必須スキルとなることが予想されます。

社会に出てからも活用できる確かなスキルを身につけるためにも、プログラミング学習はおすすめです。

小学生におすすめのプログラミングスクール

- QUREO(キュレオ)

※対面型スクール!教室数が多く通いやすい! - 【LITALICOワンダー】

※基礎からテキストコーディングまで! - デジタネ(旧D-SCHOOLオンライン)

※100以上のコンテンツ使い放題!

プログラミングスクールについての詳細は、『子どもにおすすめのプログラミング教室12選!料金や特徴を比較!』で解説しています。

また、情報Ⅰの教科については、『『情報Ⅰ』ってどんな内容?テストの内容と対策方法を解説!』で詳しく解説しています。

-

-

子どもにおすすめのプログラミング教室12選!料金や特徴を比較!

続きを見る

-

-

『情報Ⅰ』ってどんな内容?テストの内容と対策方法を解説!

続きを見る

選択肢4:スポーツ

小学生には、スポーツもおすすめです。

子どものうちから体力をつけておくことは大切ですし、何をするにも身体が大事だからです。

子どものときにスポーツをやっていると、大人になってからもあまり抵抗なく運動に取り組むことができます。

運動することも、大人になってからも一生活用できるスキルの1つです。

まとめ

それでは、中学受験をしない小学生に塾が必要かどうかについての解説をまとめます。

結論

中学受験しないのであれば、基本的には塾に通う必要はありません。

一方で、目的を持って塾を活用することができると、成績を伸ばすこと以上に大きなメリットを得ることができます。

中学受験をしない小学生が学習塾に通うメリット・デメリットは次のとおりです。

▼この表は横にスクロールできます。

| メリット | デメリット |

| ◯ 学習習慣をつけられる ◯ 正しい勉強の仕方を学べる ◯ 自信がつく(自己肯定感は大事) ◯ 勉強を好きになれる可能性がある ◯ 仲間やライバルと一緒に頑張れる ◯ 中学の勉強でつまずいてしまうことを防げる ◯ 先取り学習にも取り組める |

✕ 費用がかかる ✕ 遊びや習い事の時間が減る ✕ 勉強嫌いになってしまう可能性がある |

塾に通ったほうが良い場合は、主に次の5パターンです。

塾に通ったほうが良い場合

- 本人が塾に行きたいと言っている

- 保護者が勉強のサポートをしてあげられない

- 学校の成績が悪い

- 好きな教科がある

- 難関高校や難関大学に合格させたい

中学受験をしない小学生の塾選びのポイントは、主に4つです。

塾選びのポイント

- 塾に通う目的をしっかりと考える

- 通いはじめる時期の目安は小学5年生

- 子どもに合った塾を選ぶ

- 必ず体験授業を受ける

小学生のこれからの成長を考えるのであれば、次の4つの選択肢もおすすめです。

学習塾以外の選択肢

- 国語専門塾

- 英会話

- プログラミング

- スポーツ

今回の記事が、お子様に塾が必要かどうかを判断していただき、子どもの成長にとって最善の道を見つけるきっかけとなればとてもうれしいです。

国語対策におすすめのオンライン指導!

- 国語特化のオンライン個別指導【ヨミサマ。】

※国語の読解力強化特化!一流の現役大学生と1:1対話! - カンガエMAX。

※言語で考える力を伸ばすことに特化!

英検対策におすすめの英会話スクール

【ENC/GNA】

※英検対策特化!4つのセクションを総合対策!KIRIHARA Online Academy

※「教材+英会話」で4技能を総合対策!2ヶ月間短期の英検特化カリキュラム!

小学生におすすめのプログラミングスクール

- QUREO(キュレオ)

※対面型スクール!教室数が多く通いやすい! - 【LITALICOワンダー】

※基礎からテキストコーディングまで! - デジタネ(旧D-SCHOOLオンライン)

※100以上のコンテンツ使い放題!

-

-

勉強がわからないときは勉強のやり方を変えるべき!勉強の苦手克服法!

続きを見る

-

-

【2025年版】『すらら』は基礎のおさらいに最適の無学年式タブレット学習教材!料金は?口コミは?

続きを見る

-

-

中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】

続きを見る

-

-

中学からの数学の先取り学習は難関大学合格のために必須

続きを見る

-

-

中学生の英語の先取りは受験で勝つために超重要!【元塾教室長が解説!】

続きを見る

-

-

高校英語の先取りは難関大学合格に必須!勉強法9つのポイントとおすすめの参考書

続きを見る

-

-

【2025年版】ヨミサマ。は国語特化で本質的な読解力・思考力を育てられる!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】『カンガエMAX。』は思考力と読解力を育てられるタブレット学習教材!料金は?口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】ENC/GNAは英検対策ができるオンライン英会話スクール!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】KIRIHARA Online Academyは短期集中で英検対策ができるオンライン英会話スクール!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

子どもにおすすめのプログラミング教室12選!料金や特徴を比較!

続きを見る

-

-

『情報Ⅰ』ってどんな内容?テストの内容と対策方法を解説!

続きを見る