こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

大学の志望校をなかなか決められないという高校生は多いです。

保護者の方としては、今後の大学受験のことも考えて心配されているのではないでしょうか。

結論

大学の志望校は、将来のことをしっかりと考えて、大学のことをよく調べて決めるべきです。

偏差値や学歴だけを考えて選んでしまうと失敗します。

今回は、大学の志望校の選び方と、志望校を選ぶときに気をつけるべきポイントを解説します。

最後まで読んでいただき、お子様が第一志望の大学を決めて、受験に向けて前向きに勉強に取り組んでいくための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

1対1の個別指導!

【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上

- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法

▼公式サイトで詳細をチェックする

【個別教室のトライ】![]()

大学の志望校を決めることのメリット

大学の志望校は、仮の志望校でも構いませんので、できる限り早く決められると良いです。

志望校を決めることのメリットが大きいからです。

大学の志望校を決めることのメリットは、主に次の3つです。

受験勉強のつらさを乗り越えるメリット

一つひとつ解説します。

メリット1:将来のことを考える機会になる

大学の志望校探しは、将来のことを考える良い機会になります。

大学選びは、高校選びよりもずっと選択肢が多く、大学や学部ごとに特色が大きく異なるからです。

公立高校であれば、どこの高校へ行っても勉強する内容は基本的に同じでした(一部学習内容が異なる高校もあります)。

一方で、大学は学部や学科によって学ぶ内容が大きく異なります。

また、高校受験のときとは異なり、、学区に関係なくどこの大学でも受験することができます。

多くの選択肢の中から志望校を選ぶためには、自分のことをしっかりと見つめ直し、これから何をしていきたいのかをよく考える必要があります。

自分が将来どのようになりたいのかを、よく考えてみる必要があります。

そのため、大学の志望校選びを通して、将来のことをしっかりと考えることができます。

メリット2:目標が定まる

大学の志望校が決まると、目標を定めることができます。

目標や目的が定まらずに何かを継続することは難しいです。

また、目標が定まらないまま学校の授業を受けていても、ただ授業を聞き流すだけになってしまう可能性が高いです。

一方で、目標を持って学校の授業を受ければ、少しでも深く学ぼうと意識して取り組むことができます。

どのようにすれば目標を達成できるのかと、考えながら勉強に取り組むことができます。

志望校という目標を定めることで、より深く学ぼうという意識を持つことができます。

メリット3:受験勉強をより一層頑張ることができる

志望校が決まると、受験勉強をより一層頑張ることができます。

目標が定まるからです。

大学受験の対策は高校3年生からはじめるのではなく、早期からスタートすることが重要です。

大学受験は、高校受験に比べてはるかに難易度が高いからです。

高校入試に比べて大学入試の難易度は格段に高い

まず、大学入試は高校入試に比べて倍率が高いです。

例として、2023年度の東京都都立高校普通科の平均受験倍率と、2023年度国公立大学の確定志願倍率、2023年度の早稲田大学社会科学部の一般選抜の実質倍率を比べてみましょう。

| 学校 | 倍率 |

| 東京都都立高校 | 1.36倍 |

| 国公立大学 | 4.3倍 |

| 早稲田大学社会科学部 | 9.0倍 |

※参考資料

令和5年度東京都立高等学校入学者選抜受検状況|東京都教育委員会ホームページ

令和5年度国公立大学入学者選抜の確定志願状況及び2段階選抜実施状況(前期日程)について:文部科学省

難関大学の倍率は、5倍を超えることが珍しくありません。

倍率だけで難易度を計ることはできませんが、大学入試の難易度を示す一つの目安にはなると思います。

大学入試の難易度は高いので、「行けるところに行こう」と思っていると、どこにも行けません。

「この大学に行きたい!」という明確な目標を持って、その目標を達成するために何をすべきかをしっかりと考える必要があります。

>>大学受験の勉強はいつから?高校受験の意識のままでは絶対に間に合わない!

大学の志望校はいつまでに決めるべきか

先程も解説したとおり、大学の志望校を決めるのはできる限り早いほうが良いです。

極端な話をすれば、小学生や中学生のうちから大学の志望校を見据えて頑張れると良いです。

一方で、一つの大きな目安としては、遅くとも高校2年生の冬までには決めたいです。

高校2年生の夏休みまでに決められるのが理想的です。

大学の志望校を決める時期

時期1:早ければ早いほど良い

大学の志望校をできる限り早く決められると、早期から大学受験対策を頑張ることができます。

特に、難関校に現役で合格するためには、早期から大学受験を意識して、どんどん先取り学習に取り組んでいくことが必須になります。

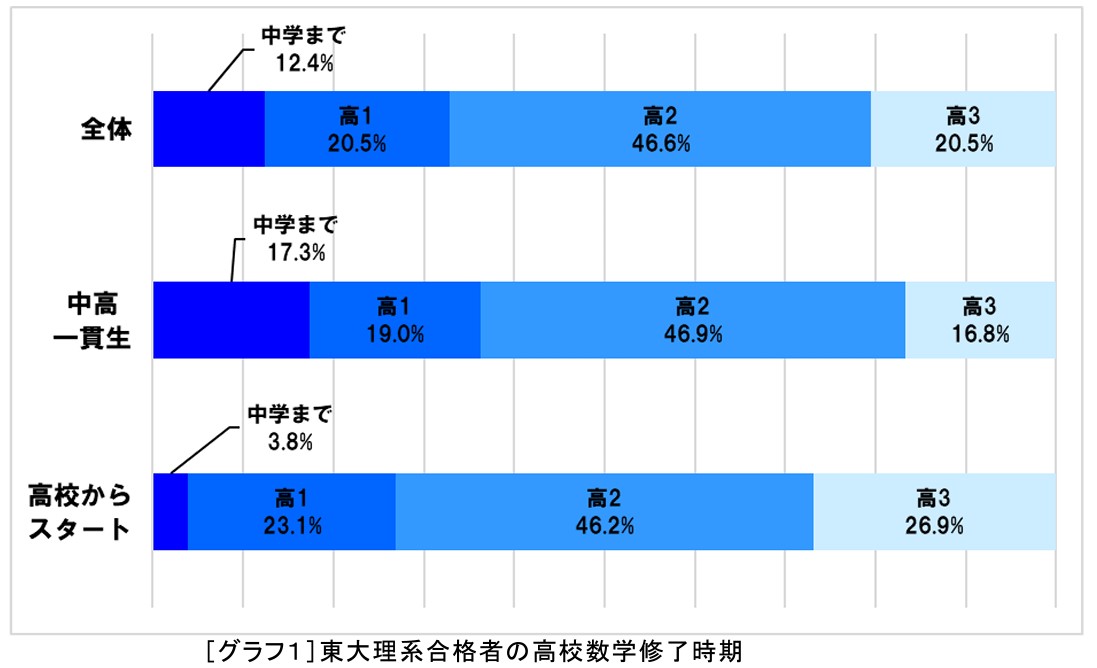

実際に、難関大学現役合格者の多くが、数学の高校全範囲を早期に終了させています。

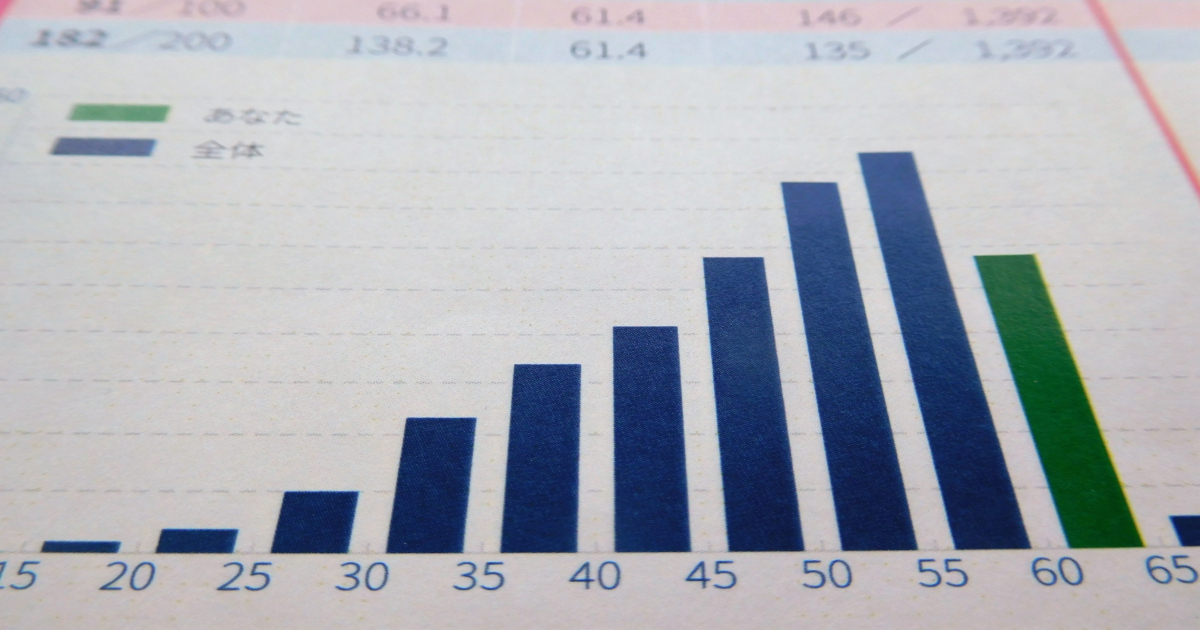

参考として、東京大学理系の現役合格者の、数学Ⅲまでの全範囲の修了時期を見てみましょう。

データから読み取れること

- 東大理系現役合格者の約80%が、高2までに数学Ⅲまでの全範囲学習を修了

- 中高一貫校に通っていた場合、約83%が高2までに修了

- 高校数学を高1から習い始めた高校生も、約77%が高2までに修了

学校の授業の勉強以外に先取り学習に取り組むとなると、相当な努力が必要になります。

早い時期からしっかりと努力するために、早期に目標を定められると非常に有利です。

時期2:理想は高校2年生の夏休みまでに

高校2年生の夏休みに勉強を頑張れると、大学受験で有利です。

高校3年生の夏休みは誰もが本気で頑張るので、ライバルたちと差をつけるのが難しいからです。

夏休みには、多くの大学が、オープンキャンパスなどの受験生向けのイベントを実施します。

また、学校の長期休みは、将来のことや自分のやりたいことについて考える良い機会です。

高校2年生の夏休みに目標を決めて、勉強量を増やせると良いです。

時期3:遅くとも高校2年生の冬までに

大学受験の勉強は、高校2年生の冬にスタートできるかどうかが、非常に大きな分かれ道になります。

高校3年生の春頃から受験勉強をスタートさせる高校生が多いからです。

大学入試の倍率を考えると、周りと同じことをしていると不合格になってしまします。

合格する人よりも、不合格になる人のほうが多い試験だからです。

まだ受験勉強をスタートさせている高校生が少ない高校2年生の冬休みまでに、目標を定めて本気で勉強できると有利です。

大学の志望校の選び方

大学の志望校を選ぶときは、次の6つのステップで考えることをおすすめします。

子どもによって状況が異なるので、全員がこの手順で決められるわけではありません。

手順の前後が入れ替わったり、別の要素が絡んでくることもあります。

それでも、全体の方針としては参考になると思いますので、今後の志望校選びの参考にしてください。

一つひとつ解説します。

ステップ1:自分が何をしたいのか考える

大学の志望校を決めるときは、まずは「自分が将来何をしたいのか」や、「自分が将来どのようになりたいか」を考えることが大切です。

大学での学びが、将来に直結するからです。

先程解説した通り、大学は学部や学科によって学べる内容が大きく異なります。

同じ名前の学部学科であっても、大学が異なれば特色が大きく異なります。

「自分は何をしたいのか」という指針があれば、進むべき方向を決めやすいです。

具体的である必要はない

変化のスピードが速くなっていく現代社会では、今ある職業が10年後や20年後も存続しているとは限りません。

私が小さい頃に憧れた、駅の改札口で切符を切る仕事はもうありません。

「医者になりたい」という具体的なことよりも、「病気の人を助けたい」という抽象的な方向性を決められたほうが良いです。

「理科系の仕事」や「人に感謝される仕事」でも良いでしょう。

「なんとなくボンヤリと」でも良いので、自分がやりたいことを考えてみることが大切です。

考えることが大事

将来のことは、すぐに決められることでもありませんし、やりたいことが急に見つかるわけでもありません。

一方で、待っていれば突然降ってくるものでもありません。

じっくりと時間をかけて考えていけると良いです。

また、積極的に情報にアクセスすることも大切です。

たとえば、学校や予備校・学習塾には、将来のことや就きたい職業について調べられる本や資料が置いてあります。

また、現在では、社会で活躍されている方やいろいろな職業の方が、ウェブサイトや動画投稿サイトで情報を発信しています。

中高生向けに情報を発信している新聞やニュースサイトには、ニュースだけでなく、将来のことを考えるコラムも数多く掲載されています。

積極的に情報に触れて、そのうえで将来のことを考えていけるととても良いです。

中高生向け新聞

>>将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】

まずは好きや得意を考えても良い

いきなり将来のことを決めるのは難しいので、まずは「好き」や「得意」から方向性を考えてみても良いでしょう。

好きなことや得意なことには、前向きに取り組むことができるからです。

好きなことや得意なことに取り組みながら、その「好き」や「得意」を、社会の中でどのように活かしていけるかを考えられると良いです。

実は仕事ってたくさんある

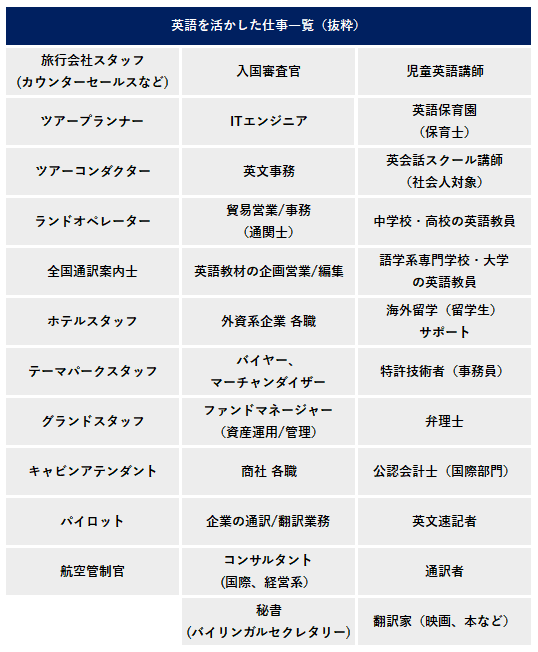

英語に関わる仕事としてまず思いつくのは「通訳」や「翻訳家」等です。

しかし、世の中には実に多くの仕事があって、調べてみると、今まで考えもしなかった仕事を見つけることができることもあります。

たとえば、神田外語学院のブログには、英語を活かせる仕事が35種類も紹介されています。

自分の得意を活かすためにどんな仕事ができるのか、積極的に調べてみると、新たな発見ができます。

ステップ2:大学で何を学ぶべきかを考える

自分が何をしたいのかを考えたら、そのために大学で何を学ぶ必要があるかを考えます。

たとえば、医者になりたいということであれば、医学について学ぶ必要があります。

病気の人を助けたいということであれば、薬学や生物学、理学、農学について学ぶと良いでしょう。

大学には本当に多くの種類の学部や学科があるので、学びたいことを学べる大学を必ず見つけられます。

学ぶことを考えるときは前向きな理由で

数学が苦手だから文系に進みたいと考える高校生は多いです。

しかし、行動するための理由は前向きなものであったほうが良いです。

「~ができないから・・・をやらない」よりは、「~が得意だから・・・をやろう」という形のほうが絶対に良いです。

その方がテンションも上がりますし、受験勉強も頑張ることができます。

ステップ3:行きたい学部・学科を決める

大学で何を学びたいのかを考えたら、行きたい学部や学科を決めていきます。

同じ英語系の学部・学科であっても、学べる内容が、学びたい内容とズレてしまっていることもあります。

たとえば、「英語を活かして世界中の人たちと協力して仕事をしてみたい!」と思っていたのに、大学では英語の文学や言語についてばかり勉強することになってしまうこともあります。

学部名や雰囲気だけで決めずに、しっかりと深く調べてみることが大切です。

学部や学科は1つに絞らないほうが良い

行きたい学部や学科を最初から1つに絞ってしまう必要はありません。

最初から学部や学科を絞ってしまうと、視野が狭まってしまうからです。

たとえば、「病気で苦しむ人を助けたい」ということであれば、医学部だけでなく、薬学部や農学部、生命科学部、応用生物科学部、場合によっては理学部や工学部でも必要なことを学ぶことができます。

「得意な英語を活用したい」ということであれば、外国語学部や国際文化学部だけでなく、文学部や社会学部、経済学部、経営学部、法学部、教養学部も視野に入れると良いでしょう。

学部や学科を決める段階では、複数の候補を持っておくことをおすすめします。

ステップ4:学びたいことを学べる学校を調べる

学部や学科について調べたら、学びたいことを学べる学校を調べていきます。

同じ名前の学部や学科であっても、大学ごとに学ぶ内容や学び方に特徴があります。

また、大学によっては人気の高い学部があったりもします。

学部名を聞いただけでは、何を学べる学部なのか想像もつかない学部もあります。

学部名や学科名だけで判断せずに、多くの大学を調べてみることをおすすめします。

ただ、多くの大学を細かく調べるのは大変なので、まずは概要だけをざっと調べて、それから詳細を調べるようにすると良いでしょう。

大学や学部・学科の概要を調べるのであれば、以下のサイトがとても便利です。

ステップ5:大学の公式サイトを見てみる

大学・学部・学科の概要を調べてみて気になる大学があったら、その大学の公式サイトを訪れて詳細を調べます。

大学の公式サイトには、他のどのサイトよりもその大学の詳しい情報が載っているからです。

各大学の公式サイトには、受験生向けに入試情報や各学部の詳しい情報を掲載しているページが必ずあります。

ガイドブックやパンフレット、入試要項等をWeb上で見ることもできるので、その大学のことをより詳しく知ることができます。

口コミサイトやまとめサイトだけでなく、必ず公式サイトをのぞいてみてください。

公式サイトでチェックすべきこと

公式サイトでチェックすべきことは多いですが、まずはアドミッションポリシーを確認してみると良いです。

アドミッションポリシーとは、各大学・学部・学科の教育理念に応じて、入学者の受入方針や考え方をまとめたものです。

アドミッションポリシーを読むと、その大学・学部・学科がどのような学生を求めていて、どのような学生を育てていきたいと考えているかを知ることができます。

アドミッションポリシーを確認することで、全体の方向性を知ることができます。

公式サイトでチェックすべきことは、アドミッションポリシーの他にもたくさんあります。

キャンパスや設備がどのようになっているかや、どのようなカリキュラムになっているかは当然として、留学の有無、取得できる資格、進路や就職先、サークル活動など、大学生活で重視することを事前に思い描いたうえで、細かいことを調べていけると良いです。

公式サイトでチェックすべきこと

- アドミッションポリシー

- キャンパスや設備

- 授業のカリキュラム

- 留学の有無

- 取得できる資格

- 卒業後の進路や就職先

- 就職支援が充実しているかどうか

- サークル活動や部活動

ステップ6:実際に大学に行ってみる

大学・学部・学科の詳細を調べて良い大学を見つけることができたら、実際にその大学を見に行きます。

ウェブサイトなどの情報だけではわからないことも多いからです。

現地に行って、リアルな雰囲気を肌で感じることは大切です。

各大学は受験生向けのイベントを多く実施していますので、まずはイベントに参加してみると良いでしょう。

イベント以外にも、普通の日にキャンパスを見に行くと、その大学の日常を感じることができます。

高校生が参加できるイベント

- オープンキャンパス

- 説明会

- 入学相談会

- 大学見学ツアー

- 学園祭

実際に足を運んで、リアルを体験することが大切ですが、遠方などでなかなか現地に行けない場合は、オンラインで参加してみても良いでしょう。

最近はイベントをオンラインで開催している大学も多いです。

SNSをチェックするべき

多くの大学が、最新情報をSNSで発信しています。

公式サイトは多くの情報が散らばっているため、頻繁にすべての情報を見に行くのは現実的ではありません。

その点、SNSで公式アカウントをフォローしておけば、イベントなどの最新情報を見落とす可能性は少なくなります。

大学の志望校を選ぶときのポイント

ここからは、大学の志望校を選ぶときの注意すべきポイントを解説していきます。

大学の志望校を選ぶときのポイントは、主に次の7点です。

大学の志望校を選ぶときのポイント

一つひとつ解説します。

ポイント1:偏差値や学歴だけで決めない

大学の志望校を選ぶときは、偏差値や学歴だけで決めないことが大切です。

大学受験は人生の通過点に過ぎないからです。

大切なことは、大学に入学したあとに何を学びたいかや、どのようにしたいかです。

先程解説した通り、大学や学部にはそれぞれ特色があり、学べることが異なります。

そして、大学での学びは将来に直結します。

また、大学特有の文化や雰囲気があることも多いです。

偏差値や学歴だけでなく、なぜその大学に行きたいのか、その大学に入学したあとにどのようにしたいのかをよく考えて志望校を選べると良いです。

合格できるかどうかはあとで考える

先程も解説した通り、大学受験は難易度が非常に高いです。

そのため、「今の成績で行ける学校」で志望校を選んでしまうと、多くのことをあきらめなければならなくなってしまいます。

東京大学を受験するような高校生であっても、「自分は東京大学に行ける!」と思って勉強に取り組んでいる人はほとんどいません。

志望校選びをしているときは「合格できるかどうか」は考えずに、行きたい大学を探してください。

そして、その大学に合格するためにはどうすべきなのかを考えてください。

目標を高く設定して受験勉強に取り組んだほうが学力を伸ばせますし、前向きに頑張ることができます。

現実的な戦略は後々考えることにして、まずは目標高く努力を重ねることが大切です。

偏差値は指針としては重要

先程は、「偏差値や学歴だけで志望校を決めるべきではない」と解説しましたが、偏差値は指針としては重要です。

偏差値の高い大学は人気の高い大学であるため、目標高く努力できる学生が集まるからです。

人生において、周りの環境や仲間の存在は非常に大切です。

大学で、目標を高く持ち、互いに切磋琢磨できる仲間を見つけられると、大学入学後も大きく成長していくことができます。

偏差値の高い大学に通うことができると、良い仲間に出会える確率が上がります。

また、人気の高い学校は、施設や教授陣、カリキュラムや各種支援などが充実していることが多いです。

偏差値だけで志望大学を決めてはいけませんが、偏差値を指針にして志望大学を考えることは重要です。

模試では偏差値帯を意識して志望校を書く

志望校の合否判定が出る模試では、偏差値帯を意識して志望校を登録できると良いです。

幅広い偏差値帯での合否判定が出ると、自分の今の立ち位置を知ることができるからです。

また、模試のたびに幅広い偏差値帯の大学を検討することで、より多くの大学について調べることができます。

実際の出願を考えるときも、多くの大学を検討することになります。

入試直前期に出願校調べなどで時間を奪われないよう、早期に偏差値帯を意識しながら大学調べができていると良いです。

ポイント2:苦手教科であきらめない

大学の志望校を選ぶときは、苦手教科で受けたい大学をあきらめないようにしてください。

特に、数学や理科が苦手で国公立大学の受験をあきらめてしまう高校生は多いです。

誰しも1つや2つ、苦手はあるものです。

入試では100点満点を目指す必要はありません。

1つや2つ苦手があっても、得意で挽回することはできます。

また、受験は人生の通過点に過ぎないということを考えると、数学などの苦手から逃げ続けるのは良くありません。

必ずしも苦手で勝負する必要はありませんが、「苦手」というだけで切り捨ててしまうのはもったいないです。

高校生という年齢は、あきらめるにはまだ若すぎます。

苦手をどのように対策するか、苦手をどのようにカバーしていくか、解決策を考えながら前向きに挑戦していけると良いです。

ポイント3:1校に絞る必要はない

大学の志望校を選ぶときは、1校に絞って考える必要はありません。

むしろ、併願校を受験することを考えると、多くの大学を視野に入れておいたほうが良いです。

併願とは、複数の学校に出願することです。

先程も解説したとおり、大学入試の難易度は非常に高いです。

よっぽどの事情がない限り、第一志望の大学だけを受験するということはありません。

併願校をいくつも受験するのが一般的です。

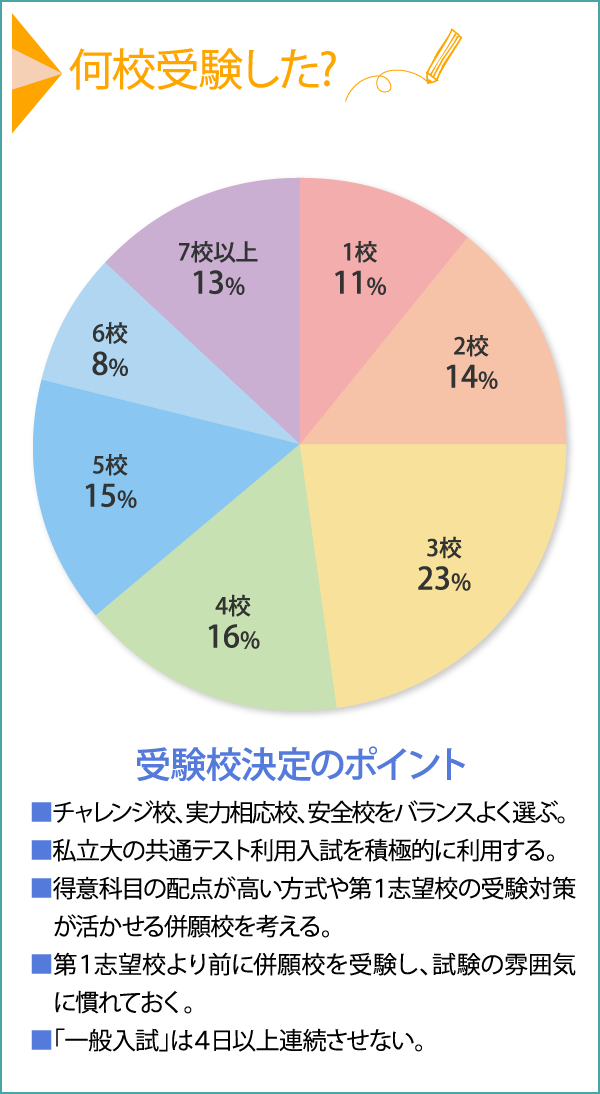

河合塾の調査によると、1人で3校~5校受験した受験生が多いようです。

高校3年生の夏前には第一志望校を1つに絞ったほうが良いですが、それまでは第一志望校が複数あっても問題ありません。

志望校ごとの対策が本格化するのは高校3年生の夏頃で、それまではどこの大学を目指していてもやるべき勉強はあまり変わらないからです。

一方で、国公立大学と私立大学では、受験に必要な教科・科目が大きく異なります。

また、大学や学部ごとにも受験に必要な教科・科目が異なります。

大まかな方針は早期に決めておけると良いですが、なるべく多くの大学について調ながら第一志望校を固めていけると良いです。

>>大学受験で失敗しないためには併願校戦略が超大事!【元塾教室長が解説!】

ポイント4:キャンパスの場所をチェックする

大学の志望校を選ぶときは、キャンパスの場所をチェックしておくことが非常に大切です。

規模が大きな大学の場合は、学部によってキャンパスが異なる場合も多いです。

また、1年次は〇〇キャンパス、2年次以降は□□キャンパスというように、通うキャンパスが変わることもあります。

家から通うのであれば、キャンパスが通える場所にあるかどうか、一人暮らしをするのであれば住む場所をどうすのかなどを事前にチェックしておかなければなりません。

入試直前になって、行きたい学部のキャンパスが遠方にあって通えないということが発覚することもあります。

入試直前期に想定外のことが起こると焦ってしまうので、事前にしっかりとチェックしておけると良いです。

自宅から通うのであれば片道90分以内が妥当

自宅から大学に通う場合、通学時間の長さは重要なチェックポイントになります。

毎日のことになりますので、通学時間が長すぎると体力的にきついです。

勉強時間や睡眠時間にも影響してくるため、よくよく考えたほうが良いでしょう。

住んでいる地域にもよりますが、片道90分以内が妥当、片道120分程が限界と言えます。

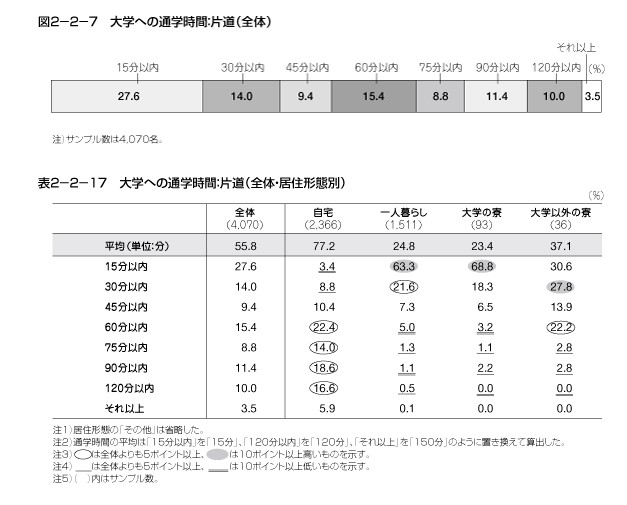

ベネッセ教育総合研究所による調査でも、自宅から通っている学生の通学時間は片道45分から60分が一番多く、45分から120分の学生が多いことがわかっています。

周りの環境や寮・下宿のこともチェック

キャンパスの場所も大切ですが、キャンパスの周りの環境も調べておけると良いです。

一人暮らしをする場合は、住む場所の周辺環境や、寮の場所もチェックしておくと良いです。

キャンパス周辺はこれから日常生活を送る場所になります。

暮らしに必要なものがあるかどうか、仲間や友達と楽しく過ごせる場所があるかどうかなど、事前にチェックしておけると良いです。

ポイント5:学費や費用を考える

大学の志望校を選ぶときには、学費や費用もしっかりとチェックしておく必要があります。

国公立大学か私立大学かによっても授業料は異なりますが、学部によっても授業料が異なります。

その他にも、自宅から通う場合は交通費がかかりますし、一人暮らしをするのであれば家賃や生活費が必要になります。

学費などの費用をまかなうために、アルバイトをしている大学生も多いです。

一方で、費用が原因で学ぶことをあきらめてしまう学生を減らせるよう、大学独自の給付型奨学金が設置されている場合もあります。

給付型奨学金は貸与型奨学金とは異なり、返済する必要がありません。

また、日本学生支援機構(JASSO)でも給付型奨学金を支給しています。

その他にも多くの企業や団体が、奨学金制度で学生を支援しています。

奨学金には給付条件が決められています。

授業料や学費、奨学金については、各大学の公式サイトや入試要項、各団体の公式サイトを参照してください。

ポイント6:情報は多方面から集める

大学の志望校を選ぶときは、いろいろな方向から情報を集めることが大切です。

一つの方向から情報を集めてしまうと、情報が偏ってしまう可能性があるからです。

たとえば、大学の公式サイトには、大学が発信したい情報が記載されています。

大学が発信したくないような情報はあまり掲載されていません。

大学の口コミサイトも参考になりますが、口コミサイトには偏った意見が掲載されていることも多いです。

いろいろな方面から情報を集めて、それらの情報を総合的に判断して志望校を選べると良いです。

ポイント7:必ず自分で選ぶ

大学の志望校を選ぶときは、その大学を受験する本人が、必ず自分で選ばなければなりません。

先生や親に言われたからという理由で志望校を選んでは絶対にいけません。

もう自分の人生を自分で決めなければならない年齢だからです。

周りの人に言われて行動しているようでは、難易度の高い大学受験は戦えませんし、人としても成長できません。

大学受験は人として大きく成長できるチャンスです。

大学の志望校選びを通して、そして大学受験を通して大きく成長できると良いです。

大学合格のその先を重視している学習塾・予備校

大学の志望校選びを通して将来のことを考えるのであれば、大学合格のその先を重視している予備校や学習塾を利用するのがおすすめです。

予備校や学習塾の中には、大学に合格するかどうかだけではなく、その先のことを重視して指導をしているところも多いです。

将来のことを見据えたうえで勉強に取り組むことの重要性を感じているからです。

将来のことを重視している予備校や学習塾を利用すれば、将来の夢探しや志望校選びをしながら受験勉強に取り組むことができます。

大学合格のその先を重視している学習塾・予備校としては、次のようなものがあります。

大学合格のその先を重視している学習塾・予備校

東進ハイスクール・東進衛星予備校

東進ハイスクール・東進衛星予備校は、「夢・志を育む指導」を取り入れいている大学受験予備校です。

最先端の研究・ビジネスに取り組んでいる方の講義を聞くことができる「未来発見講座」や、研究やビジネスの最前線を走る“現代の偉人”による人財育成講座である「トップリーダーと学ぶワークショップ」などを通して、将来のことを考えることができます。

また、将来をどう生きるか、何を成すかを考える「志作文コンクール」を通して、将来の夢と向き合うこともできます。

授業は映像授業のため、どこに住んでいても実力講師の授業を受けることができます。

校舎数が多いので、通いやすい場所に校舎がある可能性が高いです。

映像授業だけでなく、アプリやAIを活用した演習にも取り組むことができます。

| 東進ハイスクール・東進衛星予備校 | |

| 料金 | カリキュラムによって個別相談 |

| おすすめポイント |

|

| 体験授業 |

▼無料1日体験に申し込む |

\最大4講座無料招待!/東進ハイスクール・東進衛星予備校![]()

※83,600円相当が無料です。

モチベーションアカデミア

モチベーションアカデミアは、社会で活躍する人財育成を目的とした教育を実践する学習塾です。

高校や大学への合格を目指して勉強する学習塾ではありますが、大学受験の先にある社会を見据えた指導を行っています。

そのため、受験に合格するうえで必要な知識・解答力だけでなく、その後の人生で必要となる自立力・主体性・やる気までを指導範囲としています。

校舎は東京・神奈川・大阪・兵庫にしかありませんが、オンラインで指導を受けることもできます。

| モチベーションアカデミア | |

| 料金 | カリキュラムによって個別相談 |

| おすすめポイント |

|

| 体験授業 |

▼無料体験授業に申し込む(まずは無料の資料請求から) |

\無料体験実施中!/モチベーションアカデミア![]()

※資料ダウンロードは簡単1分で完了!

-

-

将来の夢が決まらない?夢の見つけ方11のポイント

続きを見る

-

-

将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】

続きを見る

-

-

大学受験の勉強はいつから?高校受験の意識のままでは絶対に間に合わない!

続きを見る

-

-

大学受験で英検は超有利なわけではないがきっちり取っておくべき

続きを見る

-

-

大学受験で失敗しないためには併願校戦略が超大事!【元塾教室長が解説!】

続きを見る

まとめ

それでは、大学の志望校の選び方と、志望校を選ぶときに気をつけるべきポイントについての解説をまとめます。

結論

大学の志望校は、将来のことをしっかりと考えて、大学のことをよく調べて決めるべきです。

偏差値や学歴だけを考えて選んでしまうと失敗します。

大学の志望校を決めることのメリットは、主に次の3つです。

受験勉強のつらさを乗り越えるメリット

- 将来のことを考える機会になる

- 目標が定まる

- 受験勉強をより一層頑張ることができる

大学の志望校を決める時期についてのポイントは、主に次の3つです。

大学の志望校を決める時期

- 早ければ早いほど良い

- 理想は高校2年生の夏休みまでに

- 遅くとも高校2年生の冬までに

大学の志望校を選ぶときは、次の6つのステップで考えることをおすすめします。

大学の志望校の選び方

- 何をしたいか決める

- 大学で何を学ぶべきかを考える

- 行きたい学部・学科を決める

- 学びたいことを学べる学校を調べる

- 大学の公式サイトを見てみる

- 実際に大学に行ってみる

大学の志望校を選ぶときのポイントは、主に次の7点です。

大学の志望校を選ぶときのポイント

- 偏差値や学歴だけで決めない

- 苦手教科であきらめない

- 1校に絞る必要はない

- キャンパスの場所をチェックする

- 学費や費用を考える

- 情報は多方面から集める

- 必ず自分で選ぶ

大学合格のその先を重視している学習塾・予備校を、2つ紹介しました。

大学合格のその先を重視している学習塾・予備校

今回の記事が、お子様が第一志望の大学を決めて、受験に向けて前向きに勉強に取り組んでいくきっかけとなればとてもうれしいです。

-

-

将来の夢が決まらない?夢の見つけ方11のポイント

続きを見る

-

-

将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】

続きを見る

-

-

大学受験の勉強はいつから?高校受験の意識のままでは絶対に間に合わない!

続きを見る

-

-

大学受験で英検は超有利なわけではないがきっちり取っておくべき

続きを見る

-

-

大学受験で失敗しないためには併願校戦略が超大事!【元塾教室長が解説!】

続きを見る