こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

大学受験の勉強のスタート時期について知りたいと思われている保護者の方は多いです。

いつ頃から塾や予備校に通わせようかと、迷われているかもしれません。

結論

難関大学現役合格を目指すのであれば、高校1年生から大学受験を意識すべきです。

高校受験と同じような意識で大学受験に取り組むと、絶対に間に合いません。

今回は、大学受験の勉強を早期からはじめるべきだというお話を解説します。

最後まで読んでいただき、お子様が現役で難関大学に合格するための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

1対1の個別指導!

【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上

- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法

▼公式サイトで詳細をチェックする

【個別教室のトライ】![]()

大学受験の勉強を早期にはじめるべき5つの理由

難関大学現役合格を目指すのであれば、早期から大学受験を意識した勉強をはじめるべきです。

塾や予備校が「早く通い始めたほうが良いですよ。」と話すのは、ただの煽りや営業トークではありません。

事実です。

大学受験の勉強を早期にはじめるべき理由は、主に5つあります。

早期にはじめるべき5つの理由

一つひとつ解説します。

理由1:高校受験はヌルゲー

大学受験は、高校受験と同じように考えていると絶対に失敗します。

高校受験はヌルゲーだからです。

ヌルゲーとは、「ぬるいゲーム」の略です。

難易度が低いゲームのことを指します。

高校入試にはいろいろなセーフティーネットが張り巡らされており、一般的な公立高校や、その併願校として受験した私立高校への入学を目指すのであれば、浪人することはまずありません。

一方で、中学受験や大学受験は、高校受験とは難易度が格段に異なります。

しっかりと準備をしておかなければ、受験した学校すべてが不合格ということが当然のように起こります。

高校受験はほぼ全員が挑戦しますが、中学受験や大学受験は「挑戦する」と決めた子どもだけが挑戦することになります。

そのため、必然的にライバルたちのレベルも高くなります。

理由2:勉強内容が難しい

高校生になると、勉強内容がまた一段と難しくなります。

勉強を頑張っても、定期テストでなかなか良い点数を取れないということもあります。

さらに、難関大学の入試問題は難易度が高いです。

難関大学で出題されるようなレベルの問題にも対応できるようにするためには、学校の定期テストレベルの学習内容をマスターしたあとに、応用問題の演習に更に多くの時間をかける必要があります。

>>定期テストで点数を取れない子の特徴と改善策!今日からできる見直しリスト

理由3:「GMARCHくらいは」は幻想

これらは、高校生の三者面談での頻出セリフです。

勘違いされている方も多いのですが、GMARCHや関関同立は難関校です。

進学校に通っている生徒がバッタバッタと不合格を出すような学校です。

決して誰でも行ける大学ではありません。

GMARCH6大学

Gー学習院大学

Mー明治大学

Aー青山学院大学

Rー立教大学

Cー中央大学

Hー法政大学

関関同立4大学

関ー関西大学

関ー関西学院大学

同ー同志社大学

立ー立命館大学

偏差値は参考程度に

GMARCHの偏差値はだいたい55〜65くらいです。

高校受験のときの感覚で見ると、偏差値55はそれほど高くないように感じるかもしれません。

しかし、大学受験の偏差値は、高校受験のときと同じような感覚で見てしまうと見誤ります。

高校受験のときとは異なり学力下位層が競争に加わらないので、偏差値が低めに出るためです。

肌感覚としては、高校受験の時よりも「5程度」偏差値が低めに出ていると感じておくと良いでしょう。

また、偏差値はあくまでも目安です。

厳格な指標ではありませんので、あくまでも参考程度と思って見たほうが良いです。

高校の合格実績が参考になる

大学の難易度を測るのであれば、偏差値よりも、現在通っている高校の合格実績のほうが参考になります。

通っている高校の中でどれくらいの成績を取れていると、どの辺りの偏差値帯の大学に合格できるかイメージしやすいからです。

多くの高校は、ホームページ上で毎年の大学合格者数を公表しています。

参考にしてください。

なお、高校の合格実績を見るときは次の2点に注意して見てください。

注意点

- 浪人生(既卒者)が混じっていないか

- 延べ人数かどうか(たとえば、1人で3大学に合格していると「3人」と記載されていることが多いです)

理由4:不合格者のほうが多い試験(倍率が高い)

大学入試は、高校入試に比べて倍率が高いです。

特に、難関大学の倍率はとても高いです。

例として、2023年度の東京都都立高校普通科の平均受験倍率と、2023年度国公立大学の確定志願倍率、2023年度の早稲田大学社会科学部の一般選抜の実質倍率を比べてみましょう。

| 学校 | 倍率 |

| 東京都都立高校 | 1.36倍 |

| 国公立大学 | 4.3倍 |

| 早稲田大学社会科学部 | 9.0倍 |

※参考資料

令和5年度東京都立高等学校入学者選抜受検状況|東京都教育委員会ホームページ

令和5年度国公立大学入学者選抜の確定志願状況及び2段階選抜実施状況(前期日程)について:文部科学省

2023年度の国公立大学の志願倍率は4.3倍でした。

40人受験したら、合格するのは約9人です。

他の約31人は不合格です。

2023年の早稲田大学社会科学部の一般選抜の倍率は9.0倍でした。

40人受験したら、合格するのは約4人です。

他の36人は不合格です。

周りのライバルと同じように勉強をしていると、当然のように不合格になります。

理由5:中高一貫校生・浪人生は強敵

大学受験では、高校受験のときにはライバルに含まれなかった中高一貫校に通う生徒や浪人生もライバルになります。

そして、その中高一貫校生や浪人生が強敵になります。

参考として、2025年の東京大学現役合格者数のランキングを見てみましょう。

▼この表は横にスクロールできます。

| 高校名 | 東京大学 現役合格者数 |

中高一貫か 高校受験か |

公立か 私立か |

| 1位 開成高等学校 | 107名 | 中高一貫 | 私立 |

| 2位 筑波大学附属駒場高等学校 | 92名 | 中高一貫 | 国立 |

| 3位 聖光学院高等学校 | 85名 | 中高一貫 | 私立 |

| 4位 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 | 67名 | 高校受験 | 公立 |

| 5位 東京都立日比谷高等学校 | 65名 | 高校受験 | 公立 |

| 6位 渋谷教育学園幕張高等学校 | 62名 | 中高一貫 | 私立 |

| 7位 灘高等学校 | 59名 | 中高一貫 | 私立 |

| 8位 麻布高等学校 | 52名 | 中高一貫 | 私立 |

| 9位 浅野高等学校 | 46名 | 中高一貫 | 私立 |

| 10位 栄光学園高等学校 | 43名 | 中高一貫 | 私立 |

| 11位 桜蔭高等学校 | 42名 | 中高一貫 | 私立 |

| 12位 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 41名 | 中高一貫 | 私立 |

| 12位 海城高等学校 | 41名 | 中高一貫 | 私立 |

| 14位 西大和学園高等学校 | 32名 | 中高一貫 | 私立 |

| 15位 久留米大学附設高等学校 | 30名 | 中高一貫 | 私立 |

| 16位 ラ・サール高等学校 | 29名 | 中高一貫 | 私立 |

| 17位 洗足学園高等学校 | 28名 | 中高一貫 | 私立 |

| 18位 駒場東邦高等学校 | 26名 | 中高一貫 | 私立 |

| 19位 女子学院高等学校 | 25名 | 中高一貫 | 私立 |

| 20位 早稲田高等学校 | 24名 | 中高一貫 | 私立 |

データから読み取れること

- 東京大学現役合格者数トップ20のうち、18校が中高一貫校

中学1年生の時点から大学受験を見据えたカリキュラムを組んでいる中高一貫校に通う生徒のほうが、難関大学受験に有利です。

大学受験では、このようなライバルたちと戦っていくことになります。

大学受験の勉強をはじめるベストな時期は「今」

大学受験の勉強をいつはじめるべきかという問いへの答えは、「今」です。

受験勉強のスタートは早ければ早いほど良く、今より早いスタートを切ることはできないからです。

東進ハイスクールの回し者ではありませんが、林修先生のあのセリフは正しいです。

受験勉強は、いつはじめるかも大事ですが、いつまでに何を終わらせるかのほうが大事です。

そして、その時期までに終わらせるために、今から何をどれくらい頑張らなければならないのかを考えて学習計画を立てます。

ゴールから逆算して考えることが大切です。

GMARCH以上(偏差値55以上)のレベルの大学合格を目指すのであれば、次のようなスケジュールが目安です。

逆算スケジュール

一つひとつ解説します。

高3秋から入試レベルの応用問題

高3の夏休みが終わり、高校の2学期が始まる頃から、大学の過去問を中心とした入試レベルの応用問題に取り組みます。

大学入学共通テスト(旧センター試験)の実施日は1月中旬なので、それまでに共通テストでしっかり点数を取れるようにすれば良いと考える高校生は多いのですが、それでは2次試験対策や私大対策をする時間が足りません。

そのため、高3の秋から、2次試験や私大で出題されるような応用問題に対応できる力を育てていく必要があります。

高3冬休みから大学受験全日程終了までの期間は、一瞬で過ぎ去ります。

高3の秋から冬休みの間にどれだけ応用問題に対応できる力をつけられるかが勝負です。

アウトプットの演習は時間がかかる

応用問題に対応する力をつけるためには、演習中心のアウトプット学習に取り組む必要があります。

自分の力で答案を作成する練習をしなければ、思考力や応用力は育たないからです。

そして、入試問題レベルでの演習はとても大変で、時間がかかります。

そのため、高3の秋から冬休みにかけて、入試問題レベルの演習に取り組むための時間をたっぷりと確保する必要があります。

高3夏休み終了までに基礎固め

高3の夏休みが終わるまでに、受験に必要な全科目の基礎固めを終わらせる必要があります。

高3の秋からは入試レベルの応用問題に取り組んでいくからです。

基礎が固まっていない状態で応用問題の演習に取り組んでも、非効率的です。

高3の夏休みにどれだけ基礎を徹底的に固められるかが、合否を大きく左右します。

基礎固めは徹底すべき

逆に、基礎が固められるまでは、基礎固めを徹底したほうが効率的です。

ついつい焦って難しい問題に手を出したくなってしまいますが、基礎的な問題をどれだけ頭のリソースを割かずに反射的に解けるようにするかが、その後の応用問題演習の学習効率に直結します。

基礎は解けるようにするだけでは不十分です。

徹底的に固める必要があります。

高3夏休みには過去問も

高3の夏休みには基礎固めにも取り組んでいきますが、過去問演習にも取り組みます。

実際の入試でどのような問題が出題されるかを知らなければ、高3の秋以降に何を勉強すればよいかわからないからです。

特に、第一志望校の出題傾向はしっかりと把握する必要があります。

大学入試は、受験する大学・学部によって出題傾向がまったく異なるからです。

ネットで検索をすれ各大学・学部の「出題傾向」を知ることはできますが、実際に自力で問いて、出題傾向や難易度を自分の肌で感じることは大切です。

共通テストの過去問から

過去問を解くときは、共通テストの過去問から解いてみることをおすすめします。

2次試験や私大の試験よりも、共通テストのほうが基礎的な問題が多いからです。

演習問題のレベルとしても、高3の夏休みに解くにはちょうど良いレベルです。

5年分を目処に解いてみることをおすすめします。

3年分解くと傾向がよくわかりますが、5年分ほど解くと「どう考えて解けば点数につながるか」までわかってきます。

ただ、これまでに共通テスト形式の模試を何度も受けてきたようであれば、5年分も解く必要はないでしょう。

第一志望校の過去問は大変だけど取り組むべき

難関大学の過去問は、高3夏休みに解く演習としては難しすぎます。

それでも、出題傾向を知るために3年分は挑戦すべきです。

全然解けずにヘコみますが、ここでは点数を取れるかどうかよりも、高3の秋以降に何を対策していくべきかを知ることのほうが大切です。

ですので、問題を解いて復習することに加えて、傾向や学習方針の分析に力を入れるべきです。

これから何をできるようにしなければならなくて、そのためにこれから何に取り組むべきかを分析します。

なお、得点率が4割を超えるようであれば演習レベルとしても問題ないので、5年分を目処に頑張ってみても良いでしょう。

>>模試の復習のやり方・ノートの作り方は?模試の最強活用法8つのポイント

高2秋までには勉強を習慣化

高2の秋までには勉強を習慣化して、毎日勉強に取り組めるように必要があります。

高2の秋頃までに「受験生」になれると、難関大学に現役で合格できる可能性がかなり高まります。

逆に、「受験勉強は高校3年生になってから!」と思って悠長に構えていると、対策が後手に回ります。

高2の秋までには、周りから見て「あいつも受験生の顔つきになってきたぜ。」と思われるくらいには、習慣的に受験勉強に取り組めるようにする必要があります。

忙しくてもコツコツと

部活や学校行事が忙しい場合も、コツコツと毎日勉強に取り組んで習慣化します。

部活や学校行事が忙しかったら大学入試で優遇されるなどという制度はないからです。

むしろ、勉強時間を確保することが難しい高校生ほど、タイムマネージメントをして勉強時間を捻出すべきです。

部活を勉強に取り組まない言い訳にするのであれば、部活を辞めてしまったほうが良いでしょう。

ただ、私の今までの経験上、部活を言い訳にする高校生は、部活を辞めても勉強時間が増えません。

部活を辞めたら、今度は別のものを言い訳にして勉強に取り組まないからです。

あくまでも、部活を続けながら勉強時間を確保する道を選択すべきです。

毎回の定期テストを利用して勉強法を勉強する

時期に関わらず、自分に合う勉強方法を身につけていく必要があります。

本気の受験勉強をはじめるタイミングで自分に合った勉強方法を確立できているかどうかは、その後の成績の伸びに大きく関わるからです。

自分に合った勉強方法を見つけるために、毎回の定期テストを利用します。

定期テストでは「点数」という数値評価が与えられるので、自分が取り組んだ勉強方法が結果につながったかどうかを客観的に知ることができます。

上手くいった勉強方法は取り入れ、結果に結びつかなかった勉強方法は次回の定期テストのときに改善します。

これを繰り返して、自分に合った勉強方法を常にアップデートしていく必要があります。

自分に合った勉強方法を急に身につけることはできないので、普段の取り組みと努力が大切です。

普段から先取り学習に取り組む

学校の授業の予習復習に取り組むのは当然ですが、難関大学現役合格を目指すのであれば、先取り学習に取り組む必要があります。

高3の夏休みには過去問を解きたいからです。

一般的な公立学校の授業のカリキュラムに合わせて勉強をしていると、高校範囲全体の勉強が終わるのが高3の12月頃になってしまいます。

高3の冬から入試問題レベルの応用問題に取り組みはじめても絶対に間に合いません。

難関大学現役合格者が多い中高一貫校では、高校3年生になる前に高校範囲の学習内容を修了させる高校も多いです。

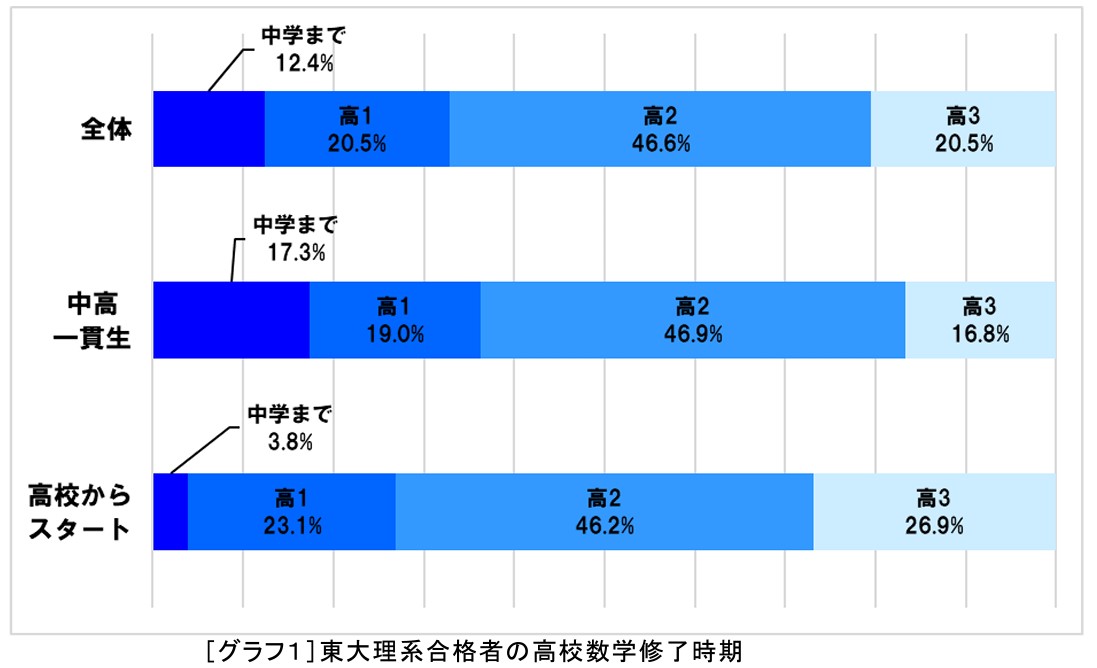

実際に、難関大学に現役で合格した高校生ほど、数学全範囲の学習終了時期が早い傾向があります。

具体例として、東進ハイスクールが公表しているデータを見てみましょう。

データから読み取れること

- 東大理系現役合格者の約80%が、高2までに数学Ⅲまでの全範囲学習を修了

- 中高一貫校に通っていた場合、約83%が高2までに修了

- 高校数学を高1から習い始めた高校生も、約77%が高2までに修了

難関大学合格を目指すのであれば、先取り学習は非常に重要です。

>>高校英語の先取りは難関大学合格に必須!勉強法9つのポイントとおすすめの参考書

先取り学習はどんどんすべき

先取り学習も、正しい方法で進めなければ意味がありません。

難関大学現役合格のための正しい先取り学習のポイントは、主に次の4点です。

正しい先取り学習のポイント

一つひとつ解説します。

ポイント1:【最重要】復習が大事

先取り学習でも、復習が大事です。

先取り学習でも、復習が大事です。(大事なことなので2回言いました)

勉強は、同じ学習内容に繰り返し取り組むことで定着していくからです。

ただただ闇雲に先取り学習を進めるだけでは学力は伸びません。

先取り学習では、先取りした学習内容をどのように復習するかを考えることが非常に大切です。

ポイント2:学校の授業も利用する

まず、学校の授業を利用して、先取り学習の復習を行いましょう。

先取り学習に取り組んでいたとしても、学校の授業をおろそかにしてはいけません。

学校の授業の中で定着度を上げるだけでなく、更に深い理解を目指します。

いろいろな先生の授業を受けることは、今までとは異なる観点から物事を考えるきっかけになることも多いです。

先取り学習の効果を上げるためにも、学校の授業を最大限に活用してください。

ポイント3:定期テストも利用する

先取り学習の復習に、定期テストも利用します。

学校の定期テストは意味ない論を唱える高校生は多いのですが、正しく定期テストを活用できれば、模試でも入試でも点数を取れるようになります。

定期テストは、学習内容の基礎部分を理解できているかどうかをチェックできる絶好のチャンスです。

定期テストでは、学校の授業で扱った内容の基礎が理解できているかどうかを問う問題が多く出題されるからです。

一方で、定期テストで点数を取るためだけの付け焼き刃な勉強をしてしまうと時間の無駄です。

先取り学習の理解を深めるために、定期テストを活用するべきです。

>>高校の定期テストは本当に意味がないのか(いや、あるに決まっている)

ポイント4:模試も利用する

先取り学習の復習に、模試を利用することもできます。

模試を受験すれば、苦手分野を見つけることができるからです。

特に、夏休みや冬休みなどの学校の長期休み期間の前に模試を受験して、長期休み中にどの分野の復習に取り組むか決められると効率的です。

自分ではわかっていると思っている単元も、模試を受けてみると思ったよりも解けなかったということも多いです。

自分では気づけなかった苦手に気づいて復習に取り組めるのが、模試の大きなメリットです。

学習塾や予備校は利用すべき

大学受験の勉強に取り組むのであれば、早い時期から塾や予備校を利用することをおすすめします。

学習塾や予備校は勉強面だけでなく、受験に関することをトータルでサポートしてくれるからです。

一方で、学習塾や予備校は費用が高いことも確かです。

受験期には受験料や交通費などの費用がかかりますし、大学入学後も年間で100万円単位の学費がかかります。

予算に応じてという形にはなりますが、極力学習塾や予備校に通うことをおすすめします。

先取り学習ができる予備校

『東進ハイスクール・東進衛星予備校![]() 』は、一流講師による映像授業を活用している大手大学受験予備校です。

』は、一流講師による映像授業を活用している大手大学受験予備校です。

映像授業を活用すれば、先取り学習に取り組むことができます。

映像授業だけではなく、AIを活用した演習講座などもあり、効率よく勉強に取り組むことができます。

東進ハイスクール・東進衛星予備校 は、将来の夢や志を考える「夢・志を育む指導」に取り組んでいるので、勉強する目的と向き合うこともできます。

\最大4講座無料招待!/東進ハイスクール・東進衛星予備校![]()

※83,600円相当が無料です。

オンライン個別指導・オンライン家庭教師もおすすめ!

通える距離に良い塾がないということであれば、オンライン家庭教師・オンライン個別指導のようなサービスを選ぶこともできます。

オンラインであれば、住んでいる場所に関係なくいろいろな講師の授業を受けることができるため、子どもにピッタリの先生に出会える可能性が高いです。

また、授業時間に融通が利くサービスも多いので、部活が忙しい子どもでも利用しやすいです。

オンライン個別指導塾・オンライン家庭教師の特徴

- 日本全国の講師から先生を選べる

- マンツーマン授業

- 費用が高い

- 特化塾もある

おすすめのオンライン家庭教師

- オンライン家庭教師WAM

※対面型個別指導塾に近い指導! - 「数強塾」オンライン数学克服塾〈プロ講師〉

※数学特化!苦手克服から応用問題対策まで! - 国語特化のオンライン個別指導【ヨミサマ。】

※東大生と1対1で対話!

各サービスの詳細は、『オンライン家庭教師WAMは個別指導スタイルの授業をオンラインで受けられる!料金・口コミは?』『数強塾は数学が苦手な中学生・高校生の強い味方!料金・口コミは?』『ヨミサマ。は国語特化で本質的な読解力・思考力を育てられる!料金・口コミは?』で詳しく解説しています。

-

-

【2025年版】オンライン家庭教師WAMは個別指導スタイルの授業をオンラインで受けられる!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】数強塾は数学が苦手な中学生・高校生の強い味方!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】ヨミサマ。は国語特化で本質的な読解力・思考力を育てられる!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】

続きを見る

タブレット教材も検討すべき

学習塾や予備校が高すぎて通えないということであれば、タブレット教材・通信教育教材も検討してみると良いでしょう。

最近のタブレット教材はAIが活用されているなどして非常に優秀で、料金も塾や予備校に比べると遥かに安いからです。

一方で、子どもの性格や得意・不得意によっては、タブレット教材が合わない場合もあります。

費用面だけでなく、タブレット教材の特徴をよく知ったうえで検討してみることをおすすめします。

タブレット教材・通信教育教材の特徴

- 学習内容や時間の自由度が高い

- AIの活用で効率化されている

- 費用が安い

- 保護者のサポートが必要

▼あわせて読みたい

>>タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!

-

-

タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!

続きを見る

Z会

Z会は、難関大学の受験対策に取り組めるタブレット教材・通信教育教材です。

進研ゼミよりも教材の難易度が高く、難関大学受験対策に向いています。

AIによる最適化プログラムでいつでも高校の全範囲単元に取り組むことができるので、大学受験に向けての先取り学習にどんどん取り組むことができます。

子どもの学習進捗などを確認できる「学習管理機能」がついていますが、多くの場合、学習管理については保護者がサポートしてあげる必要があります。

| Z会 | |

| 料金 |

高校生

|

| おすすめポイント |

|

| 体験 |

▼無料資料請求で体験教材がついてきます |

\情報誌無料プレゼント! /高校生のためのZ会![]()

※無料の資料請求でもらえます。

▼もっと詳しく見る

>>【高校生】Z会は塾なしで難関大学合格を目指すのに最適な教材!費用・口コミは?

-

-

【2025年版・高校生】Z会は塾なしで難関大学合格を目指すのに最適な教材!費用・口コミは?

続きを見る

-

-

高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】

続きを見る

まとめ

それでは、大学受験の勉強を早期からはじめるべきだというお話をまとめます。

結論

難関大学現役合格を目指すのであれば、高校1年生から大学受験を意識すべきです。

高校受験と同じような意識で大学受験に取り組むと、絶対に間に合いません。

塾や予備校が「早く通い始めたほうが良いですよ。」と話すのは、ただの煽りや営業トークではありません。

事実です。

大学受験の勉強を早期にはじめるべき理由は、主に5つあります。

早期にはじめるべき5つの理由

- 高校受験はヌルゲー

- 勉強内容が難しい

- 「MARCHくらいは」は幻想

- 不合格者のほうが多い試験(倍率が高い)

- 中高一貫校生・浪人生は強敵

大学受験の勉強は、ゴールから逆算して考えることが大切です。

GMARCH以上(偏差値55以上)のレベルの大学合格を目指すのであれば、次のようなスケジュールが目安です。

逆算スケジュール

- 高3秋から入試レベルの応用問題

- 高3夏休み終了までに基礎固め

- 高3夏休みには過去問も

- 高2秋までには勉強を習慣化

- 毎回の定期テストを利用して勉強法を勉強する

- 普段から先取り学習に取り組む

先取り学習はどんどん進めるべきですが、正しい方法で進めなければ意味がありません。

難関大学現役合格のための正しい先取り学習のポイントは、主に次の4点です。

正しい先取り学習のポイント

- 【最重要】復習が大事

- 学校の授業も利用する

- 定期テストも利用する

- 模試も利用する

大学受験の勉強に取り組むのであれば、塾や予備校を利用すべきです。

予算的に難しいようであれば、タブレット教材・通信教育教材も検討してみると良いでしょう。

今回の記事が、お子様が現役で難関大学に合格するきっかけとなればとてもうれしいです。

-

-

【2025年版】オンライン家庭教師WAMは個別指導スタイルの授業をオンラインで受けられる!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】数強塾は数学が苦手な中学生・高校生の強い味方!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】ヨミサマ。は国語特化で本質的な読解力・思考力を育てられる!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】

続きを見る

-

-

【2025年版・高校生】Z会は塾なしで難関大学合格を目指すのに最適な教材!費用・口コミは?

続きを見る

-

-

高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】

続きを見る