こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

国語の文章読解問題の対策方法がわからないと悩む中学生は多いです。

保護者の方としても、どのように対策をさせれば良いのかわからないと、悩まれているのではないでしょうか。

結論

国語の文章読解問題は、センスや感覚で解くものではありません。

日常会話を交わしているだけでは文章読解ができるようにはなりませんが、正しく対策をすれば、文章を正確に読み解けるようになります。

今回は、中学生に向けて、国語の文章読解の勉強法について解説します。

最後まで読んでいただき、お子様が正しい方法で国語の文章読解問題対策に取り組み、学校の成績も国語の力も伸ばしていくための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団指導塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

1対1の個別指導!

【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上

- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法

▼公式サイトで詳細をチェックする

【個別教室のトライ】![]()

国語の文章読解ができない理由

国語の文章読解ができない理由は、主に次の6つです。

国語の文章読解ができない理由

理由1:言葉を知らない

国語の文章読解ができないのは、そもそも言葉を知らないからです。

普段から日本語を使っていれば自然と言葉を覚えていくと思われる方も多いのですが、文章のレベルが上ってくると、日常会話で使われるような単純な言葉だけでは足りなくなってきます。

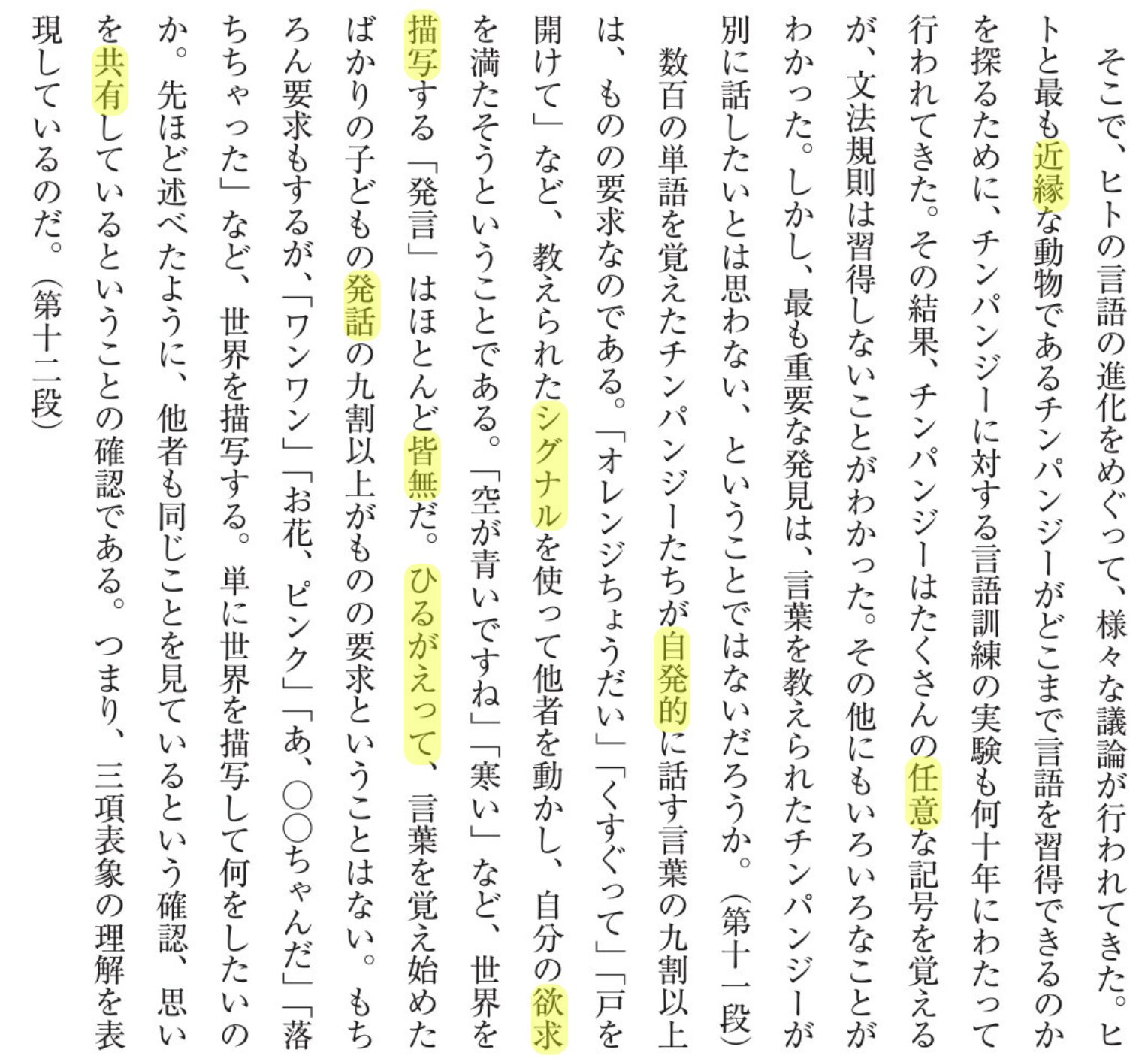

たとえば、公立高校の入試の国語では、次のようなレベルの言葉が使われています。

日常のやり取りでは使うことがない言葉がたくさん出てくるため、日常会話とは別に、言葉を覚えるための対策を行う必要があります。

理由2:字面だけを追っている

国語の文章読解ができないのは、文章を読むときに、字面だけを追っていることが原因であることも多いです。

字面だけを追って文章を読んでいる子どもは、たとえば小説などの文学的文章では、場面や時間帯、登場人物たちの関係性すら読み取ることができていません。

理由3:学校の授業を聞いていない

国語の文章読解ができない理由が、学校の授業を聞いていないことである場合も多いです。

学校の授業では、文章を正確に読むための方法やテクニックを教えてもらっているはずです。

授業のノートにも、段落を分析したり、物事を対比してまとめたりしたものが書き残してあるはずです。

学校の授業を一つひとつ理解していけば、文章を読む力を伸ばしていけるはずです。

勉強は、普段の学校の授業が一番大切です。

理由4:文章を論理的に分析できていない

国語の文章読解ができないのは、文章を論理的に分析できていないからです。

国語の文章読解は、センスで解くものだと勘違いしている中学生は多いです。

また、文章の内容によって得意・不得意があるので、自分が不得意な内容の文章が出てきたら仕方ないと考える中学生も多いです。

センスや文章の内容の得意・不得意に頼って解くだけで、論理的に文章を分析する練習を怠っていると、国語の文章読解の力は伸びません。

理由5:一般的な基礎知識が足りない

国語の文章読解ができないのは、一般的な基礎知識が足りないことが原因であることも多いです。

中学生レベルの文章になると、読者にある程度の基礎知識があることを前提に書かれていることが多いからです。

文章のテーマが、「自然・環境」「言語」「歴史」「科学技術」「文化」「社会学」などなど、ある程度専門的なものになることも多いです。

中学生レベルの文章を読むためには、中学生として、ある程度の一般常識を身につけておく必要があります。

理由6:文字の読み書きが苦手

国語の文章読解ができないのは、文字の読み書きが苦手であることが原因である場合もあります。

文字の読み書きに著しく苦労するようであれば、「ディスレクシア」のような学習障害の可能性もあります。

ディスレクシアの子どもの場合は、教科書を読んだりノートを書いたりする、学校の一般的な勉強方法ではなく、その子どもに合った勉強方法が必要になります。

文字の読み書きが苦手で、国語以外の勉強に支障が出ている場合は、一度専門家に相談してみると良いでしょう。

『すらら』のような、発達障がいの子どもに寄り添った教材もあるので、活用を検討してみるのも良いでしょう。

▼すららの公式サイトはこちらから

発達障害のお子様の自宅学習をサポート【すらら】![]()

中学生が国語の苦手を克服するメリット

文章読解をできるようにするためには、時間と努力が必要になります。

それでも、国語の苦手は克服するべきです。

文章読解をできるようにすることには、大きなメリットがあるからです。

中学生が国語の苦手を克服するメリットは、主に次の4つです。

中学生が国語の苦手を克服するメリット

メリット1:他の教科の成績も上がる

中学生が国語の苦手を克服するメリットは、他の教科にも良い影響があることです。

どの教科も、日本語を使って勉強するからです。

学校の教科書は日本語で書かれていますし、どの教科の授業も日本語で解説されます。

頭の中で何かを考えるときも日本語を使いますし、問題集の解説を読むときも、日本語を正確に読み取る必要があります。

数学の苦手の原因が、問題文を正確に読み取ることができないことである場合や、問題集の解説を読んでも理解できないことである場合も多いです。

国語の勉強を頑張ることで、学習内容を正確に学ぶことができるようになり、複雑なことでも言語化して考えることができるようになります。

▼あわせて読みたい

>>算数の文章題の苦手を克服するための8つのコツ【元塾教室長が解説!】

▼あわせて読みたい

>>数学の応用問題が解けない!解き方のコツと勉強法【元塾教室長が解説!】

メリット2:高校受験が有利になる

中学生が国語の苦手を克服するメリットは、高校受験を有利にすることができる点です。

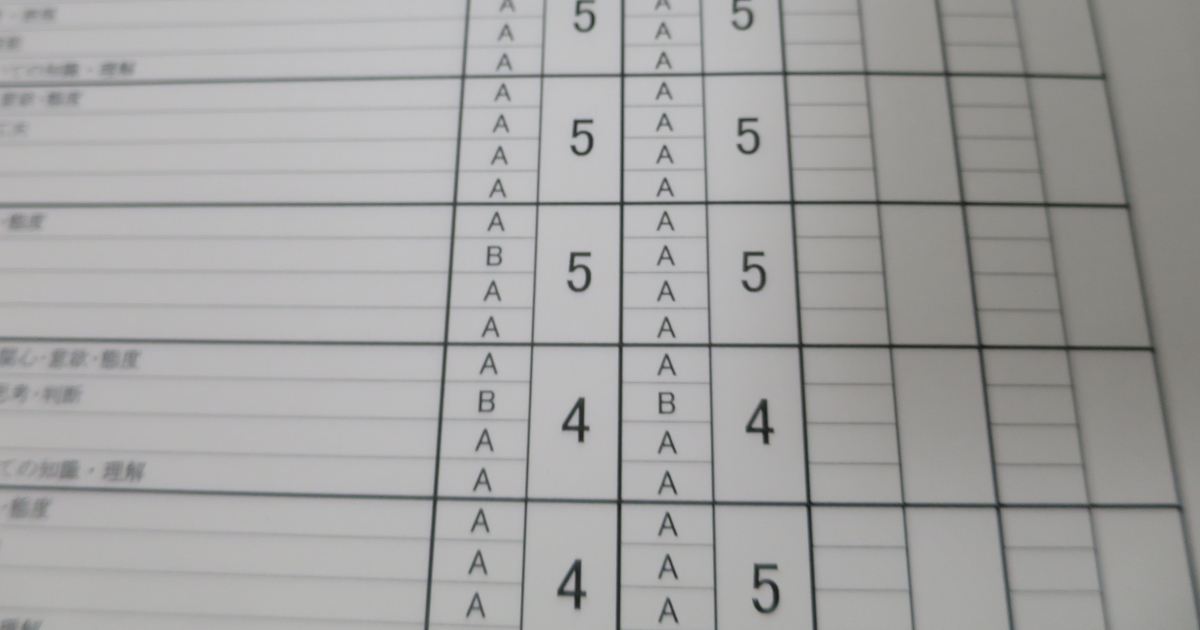

高校受験では、内申点(通知表の評定)が超重要だからです。

たとえば、高校入試の公立高校の一般入試では、内申点が配点に含まれます。

具体例として、東京都、神奈川県、千葉県、愛知県、大阪府の公立高校一般入試を、ものすごくざっくり簡単に比較してみましょう(2024年度入試)。

▼この表は横にスクロールできます。

| 項目 | 東京都 | 神奈川県 (第1次選考) |

千葉県 | 愛知県 | 大阪府 |

| いつの通知表か | 中3の2学期 | 中2の学年末 中3の2学期 |

中1の学年末 中2の学年末 中3の2学期 |

中3の2学期 | 中1の学年末 中2の学年末 中3の2学期 |

| 内申点の 計算方法 |

5教科の評定 +実技4教科の評定×2 |

中2の9教科 +中3の9教科×2 |

中1の9教科 +中2の9教科 +中3の9教科 |

中3の9教科×2 | 中1の9教科×2 +中2の9教科×2 +中3の9教科×6 |

| 内申点の満点 | 65点 | 135点 | 135点 | 90点 | 450点 |

| 学力試験の満点 | 500点 | 500点 | 500点 | 110点 | 450点 |

| 配点比率 (学力試験:内申点) |

学力試験を700点に換算 内申点を300点に換算 比率7:3 |

各高校による (例1)6:4 (例2)7:3 |

各高校による (例1)500:135 (例2)500:270 |

各高校による (例1)11:9 (例2)22:9 |

各高校による (例1)7:3 (例2)4:6 |

※参考

令和6年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱・同細目について|東京都教育委員会ホームページ

公立高校入学者選抜制度の概要 神奈川県ホームページ

令和6年度千葉県県立高等学校第1学年入学者選抜要項について/千葉県

愛知県公立高等学校入学者選抜 - 愛知県

大阪府/令和6年度公立高等学校入学者選抜

内申点が全体の配点の3割以上を占める場合が多く、入試の総合得点に大きく影響することがわかります。

国語の苦手を克服して国語の成績を上げるだけでなく、他の教科の成績も上げることができると、高校受験を一気に有利にすることができます。

高校入試の内申点についての詳細は、『高校入試の内申点とは?重要性・計算方法・上げ方を徹底解説!』で解説しています。

-

-

高校入試の内申点とは?重要性・計算方法・上げ方を徹底解説!

続きを見る

メリット3:興味の幅が広がるきっかけになる

中学生が国語の苦手を克服するメリットは、興味の幅が広がるきっかけになることです。

文章を読むことが得意になれば、いろいろな本に出会える可能性が高くなり、いろいろな本に出会うことが、新しいことに興味を持つきっかけになるからです。

興味の幅が広がれば勉強に前向きに取り組めるようになりますし、将来やりたいことを見つけられる可能性も広がります。

▼あわせて読みたい

>>将来の夢が決まらない?夢の見つけ方11のポイント

メリット4:人生を豊かにできる

中学生が国語の苦手を克服できると、今後の人生を豊かにできる可能性を上げることができます。

自然と文章を読めるようになることで、知識や教養を身につけられるようになるからです。

また、文章を読むこと自体がエンタメでもあります。

私自身も小説が大好きですし、読書なしでは生きていけない気がしています。

読書によって身につけた教養が人生を豊かにするだけでなく、読書をすることそのものが人生を豊かにしてくれます。

国語ができない中学生の勉強法

国語ができない中学生の具体的な勉強法は、主に次の9つです。

国語ができない中学生の具体的な勉強法

勉強法1:漢字・語彙の対策をする

国語ができない中学生は、まずは漢字と語彙の対策に取り組むと良いです。

英語と同じように、国語の勉強も一番の基本は語彙だからです。

英単語の意味を覚えることが重要であることはすぐに納得できても、国語の漢字や言葉の意味を覚えることが重要であることになかなか気づけない中学生も多いです。

漢字は頑張って覚えれば必ず得点できる分野でもあるので、定期テスト対策としても有意義です。

中学生向けの漢字の勉強のコツは、主に次の10個です。

中学生向けの漢字の勉強のコツ

- 早期スタート

- 習慣化してコツコツ取り組む

- スキマ時間を活用

- 山を張らずに全体を勉強する

- 読み書きだけでなく漢字の意味も覚える

- 読み書きだけでなく言葉の意味も覚える

- 部首や構成を意識する

- 定期的に確認テストをする

- 漢字ドリルは1冊を繰り返す

- 漢検に挑戦する

漢字の勉強方法についての詳細は、『【高校受験】漢字の勉強は超重要!効果的な勉強法とおすすめの問題集』で解説しています。

-

-

【高校受験】漢字の勉強は超重要!効果的な勉強法とおすすめの問題集

続きを見る

勉強法2:文字を追うのではなく、意味を追うことを意識する

国語ができない中学生は、文字を追うのではなく、意味を追うことを意識するようにすると良いです。

「意味」に注目しなければ、文章の内容を読み取ることはできないからです。

意味に注目するためには、重要な部分に線を引いたり、丸をつけたりするなどして、チェックを入れるようにすると良いです。

たとえば、小説などの文学的文章であれば、場所や時間帯がわかる所にチェックを入れたり、登場人物の関係性や、感情の変化が読み取れる部分にチェックを入れられると良いです。

説明文や評論文であれば、その文章のキーワードになりそうな言葉をチェックしたり、接続詞に丸をつけたりすると良いです。

勉強法3:感覚で解かずに解答根拠を明らかにする

国語ができない中学生は、問題を感覚で解いてしまうのではなく、必ずその答えを選んだ理由を説明できるようにしながら解いていくと良いです。

答えが合っていても、答えを選んだ理由が間違っているようであれば意味がありません。

たまたまその時の答えが合っていても、他の問題を解くときには正解することができないからです。

一方で、解答根拠をしっかりと理解していれば、他の問題を解くときにも同じ根拠を使って正しい答えを選ぶことができます。

国語の文章読解問題は選択問題として出題されることが多いので、感覚だけで解かないように、よく注意して取り組む必要があります。

勉強法4:文章構成を意識して論理的に読む

国語ができない中学生は、文章構成を意識しながら、論理的に読み解く習慣を身につける必要があります。

国語の文章読解問題では、筆者が読者に伝えたいことを、自分の考えや思い込みを挟まずに、客観的に正確に読み取る必要があるからです。

国語の文章読解問題を解くときは、「今読んでいる文や段落を、筆者はどんな考えや目的で書いたのだろう?」と考えながら読むことが大事です。

文章構成を読み取ることができると、どこに筆者の主張が書いてあり、どこに説明のための具体例が書いてあり、何と何を比べて説明しているのかがわかるようになります。

文章構成の分析には接続詞が重要

文章構成を分析するためには、文章中に出てきた接続詞をチェックすることが重要です。

接続詞は、文章の論理展開を示す目印となる、論理マーカー(ディスコースマーカー)となっていることが多いからです。

論理マーカー(ディスコースマーカー)とは、「そして」や「しかし」などのつなぎ言葉のように、文章などでの論理的な流れを示す表現のことです。

たとえば、「たとえば」という言葉を見つけたら、「この後に具体例が書かれているはずだ」と、前もって準備しながら読み進めることができます(この文も「たとえば、」を用いて具体例を示しています)。

論理マーカー(ディスコースマーカー)の例

- 言い換え、まとめ

要するに、つまり、すなわち、 - 具体例

たとえば、具体的には、特に、 - 話題の転換

さて、ところで、それはそうと、 - 対比(何かと何かを比べる)

しかし、一方、他方では、逆に、反面、そのかわりに、 - 添加・累加(付け加える)

そして、さらに、加えて、そのうえで、おまけに、しかも、 - 理由

だから、なので、そのため、そういうわけで、 - 結論

したがって、ゆえに、これらのことから、

勉強法5:丸付けをした後の勉強を大切にする

国語ができない中学生は、丸付けをした後の勉強を大切にすることを強く意識することが大切です。

丸付けをした後の勉強が、本当の勉強だからです。

問題集を解いて丸付けをしたら勉強をおしまいにしてしまう中学生は多いのですが、そのような勉強方法を続けていると、いつまで経っても学力は伸びません。

国語の問題演習に取り組むときのポイントは、主に次の5つです。

国語の問題演習に取り組むときのポイント

- 丸付けをした後の勉強を大切にする

- 間違えた問題は答えを書き写すだけでなく、必ず解説を読んで解答根拠を理解する

- 解説を読んでも理解できない場合は、先生に質問をしにいく

- 間違えた問題は、期間を空けてもう一度解き直す

- 自分の力で解けるようになるまで繰り返し解く

解答根拠のすり合わせが重要

国語の文章読解問題の勉強では、問題を解くときに自分で示した解答根拠と、解説に書いてある解答根拠を合わせていくことがとても大切です。

答えが合っていたとしても、解答根拠が合っていなければ「バツ」と思って勉強に取り組むべきです。

丸付け後の勉強を充実させるためにも、問題を解くときには感覚で解いてしまうのではなく、その答えを選んだ理由を説明できるようにしながら解かなければなりません。

解答根拠となる文に線を引いておいたり、解答根拠をメモしながら問題に取り組むことで、効率よく読解力を伸ばしていくことができます。

解説に書いてある解答根拠が理解できないときは、先生に質問をしに行くなどして、「わからない」を残さないようにすることが重要です。

勉強法6:学校の授業の予習・復習に取り組む

国語ができない中学生は、学校の授業の予習・復習に取り組むと良いです。

学校の授業の予習に取り組むと、授業中の先生の話を理解しやすくなりますし、復習に取り組むことで、授業で学習した内容を定着させやすくなります。

授業の復習は、授業中に取ったノートを読み返すようにすると良いです。

先生の板書には、文章を論理的に読み解くためのヒントがたくさん書かれているからです。

後で復習に取り組むときにわかるように、授業中はしっかりとノートを取っておくことが大切です。

勉強法7:音読する

国語ができない中学生は、音読学習を取り入れてみると良いです。

国語はあくまでも言葉なので、声に出すことで効率よく定着させることができるからです。

音読をするときは、ただ声に出して読むだけでなく、新しく覚えた漢字や言葉の意味、学校の授業で先生が言っていたことなどを考えながら取り組むと効果的です。

勉強法8:読書をする

国語ができない中学生は、読書に挑戦できると良いです。

国語の力を伸ばすためには、普段から多くの文章に触れておけると良いからです。

ただ読書をするだけでは読解力を伸ばすことはできませんが、国語の勉強を頑張りつつ読書にも取り組むことができると、読解力を伸ばすことができます。

読書には国語の力を伸ばす以外にもいろいろなメリットがあるので、積極的に挑戦できると良いです。

読書についての詳細は、『読書をして国語の成績を上げよう!ただし読むだけではダメです』で解説しています。

-

-

読書をして国語の成績を上げよう!ただし読むだけではダメです

続きを見る

勉強法9:ニュースや新聞チェックする

国語ができない中学生は、ニュースや新聞をチェックする習慣を身につけられると良いです。

一般常識などの基礎知識を身につけるためです。

新聞を取っていない場合は、ネットのニュース記事などでも大丈夫です。

国語の文章読解問題ではいろいろなテーマの文章が出題されるため、幅広く基礎知識を持っていると有利です。

普段からニュースや新聞をチェックして、社会のことを知っておくようにすると良いです。

ニュースのチェックは国語の勉強だけでなく、英作文の勉強や英検の面接試験(スピーキング試験)の対策としても有意義です。

中高生向けの新聞を発行しているサービスもあるので、利用を検討してみるのも良いでしょう。

子ども向け・中高生向け新聞

『朝日小学生新聞・朝日中高生新聞』は、小中高生でも最新ニュースを読める新聞です。

最新の時事を、楽しくわかりやすく学ぶことができます。

\全員にプレゼント付き!/朝日小学生新聞・朝日中高生新聞

※新規申し込みでもらえます。

▼あわせて読みたい

>>【高校生】英作文のコツ!書き方と書けるようになるための対策

▼あわせて読みたい

>>英検二次試験対策の完全ガイド!各級のポイントから勉強法・おすすめ教材まで解説

定期テストの点数アップなら授業ノートと学校ワークが重要

特に定期テストの国語で点数を取るのであれば、授業ノートの復習と学校ワークの取り組みが重要になります。

定期テストでは、授業で扱った内容が多く出題されるからです。

教科書や授業ノートの音読に取り組みつつ、学校ワークを3周できると高得点を狙うことができます。

国語は定期テストで点数を伸ばしやすい教科でもあるので、頑張って取り組んでみると良いでしょう。

中学生の国語の定期テスト対策についての詳細は、『国語が得意教科になる!中学生のための定期テスト対策ポイント』で解説しています。

-

-

国語が得意教科になる!中学生のための定期テスト対策ポイント

続きを見る

国語ができない中学生が利用するなら

国語の勉強は、問題集などを利用して独学で取り組むこともできますが、国語が苦手なようであれば、学習塾などの学習サービスを利用することをおすすめします。

国語の勉強では解答根拠をすり合わせていくことが重要なため、そもそも国語が苦手な中学生が一人で取り組んでいくのは難しいからです。

国語ができない中学生が利用するのであれば、次のような学習サービスがおすすめです。

中学生の国語対策におすすめの塾

おすすめ1:ヨミサマ。

中学生が国語(現代文)の文章読解問題の対策に取り組むのであれば、国語特化のオンライン個別指導『ヨミサマ。』がおすすめです。

東京大学・京都大学・早稲田大学・慶應義塾大学の一流の現役大学生講師との1:1の対話を通して、本質的な読解力や思考力を育てることができるからです。

講師との対話を通して国語の文章読解方法を学んでいくため、なんとなくで答えを選んでしまったり、なんとなく正解してしまったりすることを防ぐことができます。

国語特化塾は料金が高いことが多いですが、ヨミサマ。はオンラインなので、料金を安く抑えてマンツーマン授業を受けることができます。

▼ヨミサマ。の公式サイトはこちらから

国語特化のオンライン個別指導【ヨミサマ。】

![]()

ヨミサマ。についての詳細は、『ヨミサマ。は国語特化で本質的な読解力・思考力を育てられる!料金・口コミは?』で解説しています。

-

-

【2025年版】ヨミサマ。は国語特化で本質的な読解力・思考力を育てられる!料金・口コミは?

続きを見る

おすすめ2:森塾

中学生が国語の勉強に取り組むのであれば、個別指導塾『森塾』もおすすめです。

森塾では、リーズナブルな料金で定期テスト対策や高校受験対策に取り組むことができるからです。

先生1人に生徒2人までの少人数制の個別指導塾なので、問題を解くだけの授業にならずに、しっかりと解説や指導をお願いすることができます。

1科目+20点の成績保証制度があるので、安心して利用することができます。

▼森塾の公式サイトはこちらから

【森塾】![]()

おすすめ3:個別教室のトライ

中学生が国語の勉強に取り組むのであれば、個別教室のトライもおすすめです。

個別教室のトライは1:1の完全マンツーマン授業なので、しっかりと対話をしながら国語の勉強に取り組むことができるからです。

専任講師と教育プランナーが、一人ひとりに合わせたカリキュラムを作るので、現状の国語の力に合った授業計画を立ててもらうことができます。

トライはオンラインのサービスもあるので、近くに教室がない場合でも利用することができます。

▼個別教室のトライの公式サイトはこちらから

【個別教室のトライ】![]()

おすすめ4:カンガエMAX。(タブレット学習教材)

中学生が国語の勉強に取り組むのであれば、カンガエMAX。というタブレット学習教材もおすすめです。

カンガエMAX。は、言語で思考力を育てることをコンセプトにした教材だからです。

文章を論理的に読み解きながら、思考力も育てていくことができます。

カンガエMAX。は、小学生を対象に設計されていますが、国語が苦手な中学生であっても、難易度的には問題ありません。

公式サイトで実際の問題を確認することができるので、チェックしてみると良いでしょう。

また、新聞記事の要約をAIリアルタイム添削してもらえる「読解力アップ講座」というサービスもあるので、あわせてチェックしてみると良いでしょう。

カンガエMAX。の特徴

- 言語で思考力を育てる

- 小学生を対象に設計されているタブレット学習教材

- 全問添削してもらえる

- 探究型問題で興味の幅が広がる

- 新聞記事の要約をAIリアルタイム添削してもらえるサービスもある

▼無料で実際の問題を見てみる

カンガエMAX。

![]()

▼カンガエMax読解力アップ講座についての詳細はこちらから

【カンガエMAX。読解力アップ講座】![]()

カンガエMAX。についての詳細は、『『カンガエMAX。』は思考力と読解力を育てられるタブレット学習教材!料金は?口コミは?』で解説しています。

-

-

【2025年版】『カンガエMAX。』は思考力と読解力を育てられるタブレット学習教材!料金は?口コミは?

続きを見る

中学国語の勉強法

中学校の国語の対策では、各分野の勉強を総合的に取り組んでいくと効果的です。

【分野別】国語の勉強法

- 漢字・語彙はコツコツと積み上げる

- 文章読解は分析して読む習慣を身につける

- 文法はサボらずしっかりと取り組む

- 作文・記述の練習にも取り組む

- 古文は歴史的仮名遣いと現代語訳に注目

- 漢文は返り点の扱い方を重視

- 詩や表現に関する知識も身につける

その場しのぎではない、本質的な国語の理解を目指して勉強に取り組むことで、定期テストでも高校受験でも好成績を目指すことができます。

中学国語の勉強法についての詳細は、『【中学国語の勉強法まとめ】センスじゃない!正しい対策で成績アップ』で解説しています。

-

-

【中学国語の勉強法まとめ】センスじゃない!正しい対策で成績アップ

続きを見る

まとめ

それでは、中学生向け国語の文章読解の勉強法についての解説をまとめます。

結論

国語の文章読解問題は、センスや感覚で解くものではありません。

日常会話を交わしているだけでは文章読解ができるようにはなりませんが、正しく対策をすれば、文章を正確に読み解けるようになります。

国語の文章読解ができない理由は、主に次の6つです。

国語の文章読解ができない理由

中学生が国語の苦手を克服するメリットは、主に次の4つです。

中学生が国語の苦手を克服するメリット

国語ができない中学生の具体的な勉強法は、主に次の9つです。

国語ができない中学生の具体的な勉強法

国語ができない中学生が利用するのであれば、次のような学習サービスがおすすめです。

中学生の国語対策におすすめの塾

今回の記事が、お子様が正しい方法で国語の文章読解問題対策に取り組み、学校の成績も国語の力も伸ばしていくきっかけになればとてもうれしいです。

-

-

高校入試の内申点とは?重要性・計算方法・上げ方を徹底解説!

続きを見る

-

-

【高校受験】漢字の勉強は超重要!効果的な勉強法とおすすめの問題集

続きを見る

-

-

読書をして国語の成績を上げよう!ただし読むだけではダメです

続きを見る

-

-

国語が得意教科になる!中学生のための定期テスト対策ポイント

続きを見る

-

-

【2025年版】ヨミサマ。は国語特化で本質的な読解力・思考力を育てられる!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】『カンガエMAX。』は思考力と読解力を育てられるタブレット学習教材!料金は?口コミは?

続きを見る

-

-

【中学国語の勉強法まとめ】センスじゃない!正しい対策で成績アップ

続きを見る