こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

算数の文章題を苦手とする子どもは多いです。

学校の成績や今後の受験のことを考えて、保護者の方も心配されているのではないでしょうか。

結論

算数の文章題の苦手は、ただ文章題をたくさん解くだけでは克服できないことが多いです。

一方で、苦手克服のためのポイントを押さえて対策をすると、思ったよりもスムーズに苦手を克服できることも多いです。

今回は、算数の文章題の苦手を克服するコツを解説していきます。

最後まで読んでいただき、お子様が算数の文章題の苦手を克服して、論理的な思考力を育てていくための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

1対1の個別指導!

【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上

- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法

▼公式サイトで詳細をチェックする

【個別教室のトライ】![]()

算数の文章題を絶対に解けるようにすべき理由

算数の文章題が苦手であれば、たとえ算数のテストで点数が取れていても、放置せずに必ず解けるようにするべきです。

学校のテストであれば計算問題がしっかりと解けていれば良い点数を取ることができますが、それでも文章題は絶対に解けるようにしなければなりません。

算数の文章題を解けるようにすることは、テストで点数を取れるようにすること以上にメリットが大きいからです。

算数の文章題を解けるようにすべき理由は主に4つあります。

算数の文章題を解けるようにすべき理由

理由1:算数の文章題は論理的思考力の基礎

算数は計算の力も大切ですが、論理的に考えて問題を解決していく力のほうがはるかに大切です。

論理的に考える力こそが、算数や数学の本質だからです。

計算や数式は、論理的に考えるための道具(ツール)でしかありません。

そして、算数の文章題は、論理的思考力を基礎からスモールステップで育てていくことができる良いトレーニングになります。

算数の文章題が苦手だからと避け続けていると、いつまでたっても論理的思考力が育ちません。

算数の文章題を頑張ることは、テストの点数を取れるようになること以上の価値があります。

理由2:現代の教育は思考力が重視される

現代の教育では、思考力や問題解決力が重視されています。

現代の社会では、言われたことをこなす人材ではなく、自ら課題を発見して、その課題を論理的に解決できる人材が求められているからです。

2021年に文部科学省から公表された「学習指導要領の趣旨の実現に向けた 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に関する 参考資料 (令和3年3月版) 」には、次のように記載されています。

問題発見・解決能力については、各教科等において、物事の中から問題を見いだし、その問題を定義し解決の方向性を決定し、解決方法を探して計画を立て、結果を予測しながら実行し、振り返って次の問題発見・解決につなげていく過程を重視した深い学びの実現を図ることを通じて、各教科等のそれぞれの分野における問題の発見・解決に必要な力を身に付けられるようにするとともに、総合的な学習(探究)の時間における横断的・総合的な探究課題や、特別活動における集団や自己の生活上の課題に取り組むことなどを通じて、各教科等で身に付けた力を統合的に活用できるようにすることが重要です。

学習指導要領でも、重視すべき学力の3要素として「①知識・技能」「②思考力・判断力・表現力」「③主体的に学習に取り組む態度」が明記されていて、知識量だけでなく、自ら論理的に考えて課題を解決していく力が評価されるようになっています。

学校の授業でも、先生が生徒に知識を与えるだけの授業ではなく、探究学習が増えてきています。

探究学習とは、自ら課題を設定し、その課題を解決するために情報を収集・整理・分析し、周囲の人達と意見交換をしたり協同したりしながら進めていく学習活動のことです。

入試も探究型の問題が増えている

最近の入試問題では、知識を問う問題は少なくなり、探究型の問題が増えてきています。

実際に、大学入学共通テスト(旧センター試験)でも、探究型の問題が多く出題されています。

日常の中の事象を入試問題に落とし込んだり、生徒や先生がディスカッションしながら課題を解決していく問題を出題したりと、知識だけを問う問題にならないよう工夫がされています。

共通テスト(旧センター試験)はマークシートの試験という制限はありますが、問題を作成している大学入試センターからの「知識一辺倒の試験にはしたくない」という意志が感じ取れます。

理由3:今の社会では理系人材が求められている

今の社会では理系の人材が求められていますし、これからもっと理系の人材が求められるようになると予測されます。

テクノロジーやAIがどんどん進化していて、これから更にコンピュータやプログラミングに関する技術が求められるからです。

教育現場でも、小学校からプログラミング教育が必修化されました。

また、2025年の大学入学共通テスト(旧センター試験)から、プログラミングの問題も出題される「情報Ⅰ」の教科が追加されます。

一般的に、国公立大学では共通テストで「情報Ⅰ」が必須になる予定です。

早稲田大学の政治経済学部の一般入試で数学が必須になるなど、大学の文系学部でも数学の重要性が増してきています。

▼あわせて読みたい

>>『情報Ⅰ』ってどんな内容?テストの内容と対策方法を解説!

▼あわせて読みたい

>>「子どものプログラミングスクールやめとけ」は嘘!無駄にしないために気をつけること

理由4:課題解決力が人生を豊かにする

論理的に考えて自ら課題を解決していく力が、人生を豊かにします。

社会や世界で活躍している人たちは、人から言われたことをこなすのではなく、自ら見つけた課題を、自らの力と仲間たちの力で解決していこうとしている人たちです。

論理的に考えて課題を解決していく力が、自分や周りの人たちをより良い人生に導くことができますし、それがもっと外側まで影響すれば、社会や世界をより良い方向に導くことができます。

算数の文章題を頑張ることは、そのような論理的思考力や問題解決力を育てるための最初の一歩になる可能性があります。

算数の文章題の苦手を克服するコツ

ここからは、算数の文章題の苦手を克服するためのコツを具体的に解説していきます。

苦手を克服するための8つのコツ

コツ1:問題文を音読する

算数の文章題は、問題文を最初から最後まで音読してみると良いです。

音読すると、問題文を一字一字丁寧に読むことができるからです。

問題文を一字一字丁寧に読むことができるという意味では、問題文をノートに書き写すのも効果的です。

算数の文章問題に苦手を感じている子どもの多くは、問題文を全部読んでいません。

そのため、問題の設定がわかっていない状態や、何を聞かれているのかがわかっていない状態で問題を解こうとしている場合も多いです。

たとえば、生徒からの質問で、次のようなやり取りをすることは多いです。

問題

ペンギンが37羽います。このペンギンを5つの水そうに同じ数ずつ分けました。1つの水そうにペンギンは何羽ずつ入り、ペンギンは何羽あまりますか。

問題文を読まなくても正解できてしまう

算数の文章題の問題文をちゃんと読まない子どもが多い理由は、問題文を読まなくてもテストで正解できてしまうからです。

算数の文章題が苦手な子どもは、問題文の中に出てくる数字だけを読んで、適当に式を作って答えを求めようとします。

先程の例のペンギンの問題では、テスト用紙のタイトルに『あまりのあるわり算』と書いてあるので、問題文中の「37」と「5」だけを読んで「37÷5=7あまり2」という計算をします。

出てきた答えに適当に『羽』という単位をつけて解答欄に書けば正解です。

答えは合っているのでマルをもらえてしまうのですが、算数を理解できているわけではありません。

「適当に書いたらたまたま合っていた」というレベルです。

子どもたち本人も気づいていない

子どもたちもテストでマルがもらえてしまうので、何が問題なのか気づいていません。

場合によっては、「いつもマルをもらえているのだから算数は得意だ!」と、思っている子どももいます。

「算数の文章題には読解力が必要」という主張は正しいのですが、読解力以前に、まずは問題文を最初から最後までしっかりと読むというところからはじめる必要がある場合は多いです。

実際に、国語の読解が得意な子どもでも、算数の問題文はちゃんと読んでいないこともあります。

「算数の勉強だから国語は関係ない!」と、思ってしまうようです。

問題文を読み飛ばさずに最初から最後まで読むことを子どもたちに意識づけるという意味で、問題文を音読させてみることをまずはおすすめします。

コツ2:問題文を絵や図で表現する

音読してみても問題文の意味が読み取れない場合は、問題文の内容を絵やマンガ、図で表現してみることをおすすめします。

問題文の文章をイメージに変換できるようにするためです。

文章を読むことが苦手な子どもは、文章が文字の羅列にしか見えません。

そのため、文章を読んでいても、文字を追っているだけで内容を理解できていません。

問題文を、文字の羅列ではなく、意味のある文章として理解できるようにするために、絵や図に書き起こす練習をすることをおすすめします。

絵は下手でも良い

絵やマンガは下手でも全然問題ありません。

上手に書くことが重要なのではなく、文字情報をイメージにすることが重要だからです。

人間は棒人間でも構いませんし、リンゴやみかんはただの丸でも構いません。

逆に、上手な絵を描こうとすると時間がかかってしまうので、絵の上手下手にはあまりこだわらないほうが良いです。

イメージは今後の数学でも大事

イメージすることは、今後の勉強においても非常に大切です。

算数や数学に限らず、勉強は難しくなればなるほど、フワッとした抽象的なイメージを扱うようになるからです。

だんだんとイメージ化することが難しくなっていきます。

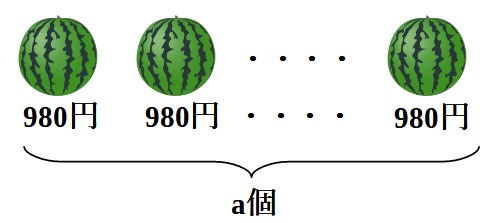

たとえば、小学生の算数を勉強している間は、「1個980円のスイカを4個買うと代金はいくらか」のような問題が出題されます。

これを絵に書こうと思ったらすごく簡単です。

絵に描いて表すのが簡単に感じるのは、問題文の内容が具体的なため、イメージしやすいからです。

一方、中学校の数学を勉強するようになると、「1個980円のスイカをa個買うと代金はいくらか」のような問題が出題されます。

これくらいであれば、まだ絵に書けそうです

もう少し発展的な問題になって、「1個980円のスイカをa個買って、b人で割り勘にしたら、一人あたりいくら支払うことになるでしょう」のような問題ではどうでしょう。

だんだんと絵にするのが難しくなってきました。

絵に描いて表すのが難しく感じるのは、「a個」や「b人」などの、具体的ではない情報が問題文に混ざっているからです。

高校数学になると、「これを限りなく大きくすると」や、「これを限りなく細かく分けると」など、もはや絵にすることは不可能な概念をイメージしなければなりません。

そのため、算数の問題文をイメージ化できるかどうかということは、今後一生、数学が得意になるか苦手になるかの分かれ道になります。

一問一問時間がかかってしまったとしても、問題文を絵やマンガのようなイメージにできるようにすることは非常に重要です。

フレーズで式を立てるクセをつけてはいけない

算数の文章題が苦手な子どもの中には、「この言葉が出てきたらたし算」「このフレーズが出てきたらかけ算」というように、言葉のフレーズで式を立てている場合も多いです。

たとえば、「合わせて」という言葉が出てきたらたし算、「残りは」という言葉が出てきたらひき算という形です。

このように、問題文のフレーズで式を立てるクセをつけさせてはいけません。

型にはめる方法では思考力は育ちませんし、お決まりのフレーズが問題文中に出てこなければ、その問題を解くことができないからです。

大事なのはイメージです。

言葉そのものではありません。

国語の読解力強化が優先の場合も

問題文の内容を絵や図で表現できない場合は、国語の読解力強化を優先したほうが良いです。

まずは文章を正確に読み取れるようにして、それから算数の文章題に取り組んだほうが、スモールステップで効果的に学習できるからです。

算数の文章題を解けるようにするために国語の読解力を強化するのであれば、『カンガエMAX。』というタブレット学習教材がおすすめです。

『カンガエMAX。』は、言語で考える力を伸ばすことに特化した教材だからです。

カンガエMAX。の特徴

- 言語で思考力を育てる

- 小学生を対象に設計されているタブレット学習教材

- 全問添削してもらえる

- 探究型問題で興味の幅が広がる

- 新聞記事の要約をAIリアルタイム添削してもらえるサービスもある

『カンガエMAX。』については、『『カンガエMAX。』は思考力と読解力を育てられるタブレット学習教材!料金は?口コミは?』で詳しく解説しています。

▼カンガエMAX。の公式サイトはこちらから

カンガエMAX。![]()

▼カンガエMax読解力アップ講座についての詳細はこちらから

【カンガエMAX。読解力アップ講座】![]()

-

-

【2025年版】『カンガエMAX。』は思考力と読解力を育てられるタブレット学習教材!料金は?口コミは?

続きを見る

コツ3:問題文にラインを引く

音読をしたり、問題文をマンガにしたりして、算数の文章問題が解けるようになってきても、テストではなかなか得点できないという子どもも多いです。

そのような場合は、問題文の大事な部分にラインを引くと良いです。

問題文の読み落としを防ぐためです。

このようなやり取りを、既に何度もしたことがあるかもしれません。

問題文は最初から最後まで読む

問題文の大事な部分にラインを引くときも、問題文は最初から最後までしっかりと読みます。

最初から大事な部分だけを読もうとしてはいけません。

最初のうちは、問題文を最初から最後まで音読しながら大事な部分にラインを引く練習をすると良いでしょう。

なお、問題文のどの部分も大事に思えて、問題文全部にラインを引いてしまっても全然構いません。

大切なことは、問題文の読み落としを防ぐことです。

問題文を要約することではありません。

全部大事だと感じたということは、問題文を読み落とさずに全部読めたということです。

習慣になるまで繰り返させる

子どもは一度言われただけでは取り組めるようになりません。

言われた瞬間だけは頑張って問題文にラインを引きますが、次の日にはもうラインを引かなくなってしまいます。

子どもも悪気があってラインを引いていないわけではなく、単純に忘れてしまっているだけです。

保護者の負担は大きいですが、習慣化できるまでは繰り返しコマメに声をかけてあげてください。

一度習慣化してしまえば、いつでもラインを引けるようになりますし、それも慣れてくればラインを引かなくても問題を読み落とさないようになっていきます。

時間はかかると思いますが、繰り返すことが大切です。

ラインを引けなかったときの声かけも大事なのですが、ラインをしっかり引けたときの声かけも重要です。

ちゃんとラインを引けたことをコマメに褒めると、子どもは前向きにラインを引くようになり、早く習慣化することができます。

コツ4:式の意味を理解する

問題文を正確に読んで、内容をイメージ化できるようになったら、今度はそのイメージを式にする必要があります。

イメージを式にするためには、「式の意味」を理解していなければなりません。

「式の意味」というと難しく感じるかもしれませんが、それほど大げさな話ではありません。

たし算ってどんな時に使うの?

わり算をするとどんなことを求められるの?

まずは、たし算、ひき算、かけ算、わり算を使うことによって、それぞれどのようなことを求められるのかをしっかりと理解する必要があります。

算数の文章題が苦手な子どもは、問題文中の数字を使って適当にかけ算やわり算を作っているだけで、単純なたし算やかけ算の使い方すら理解していないことが多いです。

計算のやり方だけを覚えていて、その計算をどのような時に活用できるのかについては理解できていないことが多いです。

最低限「たし算」「ひき算」「かけ算」「わり算」が、どのようなことを求めたい時に使われるのかだけはしっかりと理解させる必要があります。

理解できていなければおさらいを!

「たし算」「ひき算」「かけ算」「わり算」の意味を理解できていないようであれば、たとえ小学生の高学年であっても、たとえ中学生であっても、学年をさかのぼってしっかりとおさらいをすべきです。

四則計算の意味が理解できていなければ、このあとで学習するどのような単元も理解できないからです。

しっかりとおさらいをしておかなければ、「算数全然わからない!」「算数大っきらい!!」に、つながってしまいます。

逆に、四則計算の意味を理解できると、「算数めっちゃわかる!」「算数楽しい!!」に変えられるかもしれません。

学年をさかのぼって復習に取り組むのであれば、『すらら』というタブレット学習教材がおすすめです。

『すらら』は苦手克服に特化した教材だからです。

すららの特徴

- 苦手克服に特化

- 無学年式でどこまでも戻れる

- 前向きに勉強に取り組むための工夫が多い

- AIが学習状況に応じて自動的に難易度をコントロール

- すららコーチが保護者をサポート

『すらら』については、『『すらら』は基礎のおさらいに最適の無学年式タブレット学習教材!料金は?口コミは?』で詳しく解説しています。

▼すららの公式サイトはこちらから

自宅での学習をサポートする無学年式オンライン教材【すらら】![]()

-

-

【2025年版】『すらら』は基礎のおさらいに最適の無学年式タブレット学習教材!料金は?口コミは?

続きを見る

コツ5:基礎問題をたくさん解く

算数の文章問題を練習するときは、難しい問題に時間をかけて取り組むのではなく、基礎的な問題をたくさん解いて練習したほうが効果的です。

算数に限らず、勉強は基礎が一番大切だからです。

難しい問題を解けるようにするためには、基礎問題をスラスラと解ける状態にする必要があります。

単元が混ざった問題が良い

算数の文章題を解くときは、はじめは単元ごとに学習して、その後で単元が混ざった基礎問題をたくさん解くと良いです。

単元ごとの勉強だけで終わらせてしまうと、先程解説したとおり、「たし算の単元だからたし算の式を作れば良い!」と、問題文を読まずに式を作るクセがついてしまう可能性があるからです。

単元が混ざった問題を解くことで、文章をしっかりと読んだうえで、どのような式を作ればよいのかを考えるクセをつけさせることができます。

算数の文章題の基礎問題をたくさん解くのであれば、『RISU算数』というタブレット学習教材がおすすめです。

『RISU算数』は算数特化の教材で、数学的な思考力を育てることを重視して作られているからです。

RISU算数の特徴

- 算数特化のタブレット学習教材

- 数学的な思考力を育てることを重視

- 文章問題が多い

- 学年をさかのぼって復習できる

- 学年を超えて先取り学習ができる

『RISU算数』については、『RISU算数は算数に特化したタブレット学習教材!料金・口コミは?』で詳しく解説しています。

▼RISU算数の公式サイトはこちらから

>>RISU算数

-

-

【2025年版】RISU算数は算数に特化したタブレット学習教材!料金・口コミは?

続きを見る

コツ6:解けなくてもあきらめない

問題文を一度サラッと読んだだけで「わからない!」と質問をしに来る子どもは多いです。

算数の文章題であることがわかった瞬間に、「もうわからない!!!」と反射的に拒絶してしまう子どももいます。

しかし、算数の文章題を解けるようにするためには、解けないと思ってもあきらめずに挑戦する習慣を身につける必要があります。

わからないことをわかるようにすることが勉強ですし、現代の社会では課題を解決する力こそが求められているからです。

「わからない!」と思ったら、音読をしたり、イメージ化したり、問題文の大事な部分にラインを引いたりして、あきらめずに頑張るクセをつけさせる必要があります。

頑張って考えたことを褒める

解けなくてもあきらめずに頑張るクセをつけさせるためには、頑張って考えたことを認め、褒めてあげられると良いです。

答えが合わなくても、途中までしか解けなくても、そもそも考え方そのものが間違っていても、叱らず、頑張って挑戦したことを褒めてあげられると良いです。

子どもは、承認されると頑張ることができます。

逆に、叱られてしまうと挑戦することができなくなってしまいます。

コツ7:わかるまで解説を読む

どうしても分からなかった問題や、間違えてしまった問題は、わかるまで解説を何度も読み返します。

勉強は丸付けをしてからが勉強です。

できなかったものをできるようにすることが勉強だからです。

時間をかけても良いので、一問一問わかるまで解説を読み込むことが大切です。

解説が読めない子どもも多い

勉強が苦手な子どもの中には、解説が正しく読めない子どもも多いです。

解説を正しく読み取って勉強する力は必ず必要になるのですが、それが難しいようであれば、授業を受けて教えてもらったり、質問対応で教えてもらったりと、人の力を借りたほうが良いです。

基礎部分ほど人の力を借りて勉強したほうが効果的だからです。

一方で、人に教えてもらうことを当然と思って勉強に取り組んでいると、自分で問題解決していく力が育ちません。

まずは教えてもらいながら学習内容を理解し、それと同時に解説を読む力を育てていけると良いです。

コツ8:自力で解けるまで繰り返し解く

一度取り組んだ算数の文章題は、自分の力だけで解けるようになるまで繰り返し解きます。

勉強は「わかる」だけではなく、「できる」ようにすることが大切だからです。

わかりやすい授業を受けたり、わかりやすい解説を読んだりすると、ついつい「できるようになった!」と勘違いしてしまいがちです。

しかし、もう一度同じ問題に挑戦してみると、思った以上に解けないものです。

解けなければ、自力で解けるようになるまで何度も繰り返して解きます。

同じ問題を繰り返し解くと、答えを覚えてしまうかもしれませんが、それでも大丈夫です。

大事なことは、答えが合っているかどうかではないからです。

「どのように考えて答えを導く出すのか」という部分に注目して取り組めていれば、答えを覚えてしまっていても問題ありません。

繰り返し取り組んで、先生や解説の力を借りずに一人で解けるようになったら、その問題は完了です。

算数の文章題対策は学習塾がおすすめ

算数の文章題の苦手を克服するために、学習塾を利用することを検討してみるのも良いでしょう。

学習塾であれば、勉強面や全般を手厚くサポートしてもらうことができます。

子どもの学習進捗を管理してもらえたり、理解度に合わせて宿題を出したりしてもらえるので、保護者の負担が軽いです。

算数に特化した対策に取り組むのであれば、オンライン家庭教師もおすすめです。

オンラインであれば、住んでいる場所に関係なく、小学生向けの算数の指導経験が豊富な先生の授業を、マンツーマンで受けることができます。

▼あわせて読みたい

>>オンライン家庭教師の9つのデメリット!対面や塾のほうが良い?

▼あわせて読みたい

>>オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】

学習塾比較表

▼この表は横にスクロールできます。

| 塾名 | 公式サイト | エリア | 指導タイプ | 料金 | 特徴 | 体験授業 |

| 森塾 | 【森塾】 |

関東 静岡 新潟 |

個別指導 |

週1回、月3回授業

|

|

▼最大1ヶ月無料の体験授業に申込む 【森塾】 |

| 個別指導塾WAYS | 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS |

関東 近畿 |

個別指導 | 非公開 |

|

▼120分の無料体験指導に申込む 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS |

| 個別教室のトライ | 【個別教室のトライ】 |

日本全国 | 個別指導 |

1コマ120分

|

|

▼無料体験に申込む 【個別教室のトライ】 |

| 明光義塾 | 個別指導の明光義塾 |

日本全国 | 個別指導 |

週1回税込み

|

|

▼無料 >>無料体験に申込む |

| 個別指導塾WAM | 個別指導塾WAM |

日本全国 | 個別指導 | 非公開 |

|

▼無料体験に申し込む 個別指導塾WAM |

| スクールIE | スクールIE | 日本全国 | 個別指導 |

週1回税込み

|

|

▼無料 >>体験授業に申込む |

| 東京個別指導学院 | 東京個別指導学院 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 愛知 京都 大阪 兵庫 福岡 |

個別指導 |

1コマ80分

|

|

▼無料 >>体験授業に申込む |

| 東進ハイスクール 東進衛星予備校 |

東進ハイスクール・東進衛星予備校 |

日本全国 | 映像授業 |

税込み

|

|

▼無料1日体験に申し込む 東進ハイスクール・東進衛星予備校 |

| 湘南ゼミナール | 湘南ゼミナール | 東京 神奈川 千葉 埼玉 大阪 |

集団指導 |

税込み

|

|

▼無料 >>体験授業に申込む |

| 臨海セミナー | 臨海セミナー | 東京 神奈川 千葉 埼玉 大阪 |

集団指導 |

税込み

|

|

▼無料 >>体験授業に申込む |

| 栄光ゼミナール | 栄光ゼミナール | 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 栃木 宮城 京都 |

集団指導 | 教室によって異なる |

|

▼無料 >>体験授業に申込む |

| Z会進学教室 | Z会進学教室 | 東京 神奈川 埼玉 大阪 兵庫 京都 奈良 静岡 宮城 |

集団指導 | コースによって異なる |

|

▼無料 >>体験授業に申込む |

▼あわせて読みたい

>>小学生の塾の選び方!失敗しないための10のポイント!

▼あわせて読みたい

>>小学生の塾費用は?学年や種類ごとの相場とお得に通うためのポイント

▼あわせて読みたい

>>【目的別】小学生はいつから塾に通わせる?入塾のタイミングと塾選びのポイント

まとめ

それでは、算数の文章題の苦手を克服するコツの解説をまとめます。

結論

算数の文章題の苦手は、ただ文章題をたくさん解くだけでは克服できないことが多いです。

一方で、苦手克服のためのポイントを押さえて対策をすると、思ったよりもスムーズに苦手を克服できることも多いです。

学校のテストであれば、計算問題がしっかりと解けていれば良い点数を取ることができますが、それでも算数の文章題は絶対に解けるようにするべきです。

算数の文章題を解けるようにすべき理由は主に4つあります。

算数の文章題を解けるようにすべき理由

具体的な算数の文章題の苦手を克服するためのコツは、主に次の8つです。

苦手を克服するための8つのコツ

今回の記事が、お子様が算数の文章題の苦手を克服して、論理的な思考力を育てていくきっかけとなればとてもうれしいです。

数学対策におすすめのオンライン個別指導

- 「数強塾」オンライン数学克服塾〈プロ講師〉

※数学特化!苦手克服から応用問題対策まで! - オンライン家庭教師WAM

※対面型個別指導塾に近い指導!

-

-

【2025年版】『カンガエMAX。』は思考力と読解力を育てられるタブレット学習教材!料金は?口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】『すらら』は基礎のおさらいに最適の無学年式タブレット学習教材!料金は?口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】RISU算数は算数に特化したタブレット学習教材!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】ロジックラボは理数脳を育むタブレット教材!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】

続きを見る

-

-

【2025年版】数強塾は数学が苦手な中学生・高校生の強い味方!料金・口コミは?

続きを見る