こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

数学の応用問題が苦手だと悩む子どもは多いです。

学校の定期テストや今後の受験のことを考えて、保護者の方も心配されているのではないでしょうか。

結論

数学の応用問題を解けるようにするためには、まずは基礎基本を徹底することが一番大切です。

基礎基本を徹底したうえで、勉強に対する意識や考え方を変えていく必要があります。

今回は、数学の応用問題を解けるようにするための6つのステップを解説していきます。

記事の後半では、数学の応用問題を解けるようにするための勉強法についても解説します。

最後まで読んでいただき、お子様が数学のテストで100点を狙える力をつけ、大人になってからも活用できる論理的思考力を育てていくための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

1対1の個別指導!

【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上

- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法

▼公式サイトで詳細をチェックする

【個別教室のトライ】![]()

数学の応用問題を解けるようにするメリット

数学の応用問題を解けるようにすることは、学校のテストで良い成績を取れることや、受験で偏差値の高い学校に合格すること以上に大きなメリットがあります。

数学の応用問題が解けるようになることのメリットは、主に次の4つです。

数学の応用問題を解けるようにするメリット

メリット1:現代の教育は思考力が重視される

数学の応用問題を解けるようにすることで、論理的思考力を育てることができます。

そして、現代の教育では、思考力や問題解決力が重視されています。

今の社会では、言われたことをこなす人材ではなく、自ら課題を発見して、その課題を論理的に考えて解決できる人材が求められているからです。

2021年に文部科学省から公表された「学習指導要領の趣旨の実現に向けた 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に関する 参考資料 (令和3年3月版) 」には、次のように記載されています。

問題発見・解決能力については、各教科等において、物事の中から問題を見いだし、その問題を定義し解決の方向性を決定し、解決方法を探して計画を立て、結果を予測しながら実行し、振り返って次の問題発見・解決につなげていく過程を重視した深い学びの実現を図ることを通じて、各教科等のそれぞれの分野における問題の発見・解決に必要な力を身に付けられるようにするとともに、総合的な学習(探究)の時間における横断的・総合的な探究課題や、特別活動における集団や自己の生活上の課題に取り組むことなどを通じて、各教科等で身に付けた力を統合的に活用できるようにすることが重要です。

学習指導要領でも、重視すべき学力の3要素として「①知識・技能」「②思考力・判断力・表現力」「③主体的に学習に取り組む態度」が明記されていて、知識量だけでなく、自ら論理的に考えて課題を解決していく力が評価されるようになっています。

学校の授業でも、先生が生徒に知識を与えるだけの授業ではなく、探究学習が増えてきています。

探究学習とは、自ら課題を設定し、その課題を解決するために情報を収集・整理・分析し、周囲の人達と意見交換をしたり協同したりしながら進めていく学習活動のことです。

入試も探究型の問題が増えている

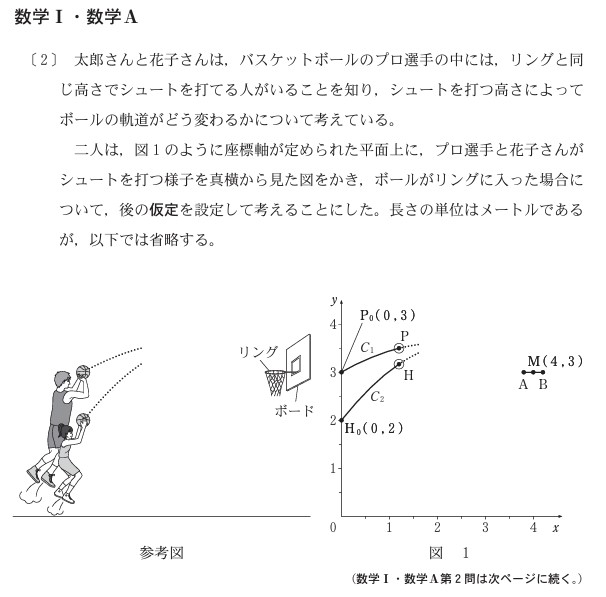

最近の入試問題では、知識を問う問題は少なくなり、探究型の問題が増えてきています。

実際に、大学入学共通テスト(旧センター試験)でも、探究型の問題が多く出題されています。

日常の中の事象を入試問題に落とし込んだり、生徒や先生がディスカッションしながら課題を解決していく問題を出題したりと、知識だけを問う問題にならないよう工夫がされています。

共通テスト(旧センター試験)はマークシートの試験という制限はありますが、問題を作成している大学入試センターからの「知識一辺倒の試験にはしたくない」という意志が感じ取れます。

メリット2:問題解決力を育てることができる

数学の応用問題を解けるようにすることで、問題解決力を育てていくことができます。

応用問題を解くときの思考のプロセスが、目の前の問題や正解のない問題を解決していくときの思考のプロセスに似ているからです。

応用問題は、「わからない!」と思ったところが思考のスタート地点です。

「何がわからないのか」を探すことが大切です。

これは、自分や世の中の問題や課題の解決方法を考えていくときも同じです。

数学の応用問題を解けるようにするためのトレーニングが、問題解決力を育てるためのトレーニングになります。

メリット3:今の社会では理系人材が求められている

今の社会では理系の人材が求められていますし、これからもっと理系の人材が求められるようになると予測されます。

テクノロジーやAIがどんどん進化していて、これから更にコンピュータやプログラミングに関する技術が求められるからです。

教育現場でも、小学校からプログラミング教育が必修化されました。

また、2025年の大学入学共通テスト(旧センター試験)から、プログラミングの問題も出題される「情報Ⅰ」の教科が追加されます。

一般的に、国公立大学では共通テストで「情報Ⅰ」が必須になる予定です。

早稲田大学の政治経済学部の一般入試で数学が必須になるなど、大学の文系学部でも数学の重要性が増してきています。

▼あわせて読みたい

>>『情報Ⅰ』ってどんな内容?テストの内容と対策方法を解説!

▼あわせて読みたい

>>高校の情報Ⅰ対策におすすめの参考書と問題集!選ぶときのポイントも解説!

メリット4:課題解決力が人生を豊かにする

論理的に考えて自ら課題を解決していく力が、人生を豊かにします。

社会や世界で活躍している人たちは、人から言われたことをこなすのではなく、自ら見つけた課題を、自らの力と仲間たちの力で解決していこうとしている人たちです。

論理的に考えて課題を解決していく力が、自分や周りの人たちをより良い人生に導くことができますし、それがもっと外側まで影響すれば、社会や世界をより良い方向に導くことができます。

数学の応用問題を解けるようにすることで、そのような論理的思考力や問題解決力を育てていくことができます。

数学の応用問題の苦手克服のための6ステップス

ここからは、数学の応用問題の苦手を克服するための具体的な方法を、6つのステップで解説していきます。

苦手克服のための6ステップス

ステップ1:問題文を読めるようにする

数学の応用問題の苦手を克服するためには、問題文を正しく読み取れるようにする必要があります。

問題文に書いてある「条件」や「設定」は、数学の問題を解くうえでとても重要だからです。

問題文をほとんど読まずに数学の問題を解いている子どもは多いです。

まずは、問題文を最初から最後まで音読したり、一字一字ノートに書き写したりして、正確に読めるようにする必要があります。

数学では、数式や計算が注目されることが多いですが、文章を論理的に読み解く力も重要です。

国語はすべての教科に大きな影響がある教科ですので、文章読解が苦手なようであれば、まずは国語の対策から取り組むことも検討すべきです。

『ヨミサマ。』のような、現役の東大生・京大生と1:1でディスカッションしながら、文章読解の考え方を学ぶことができるオンライン家庭教師サービスや、小学生向けではありますが、論理的に文章を読み解く練習ができる『カンガエMAX。』のようなタブレット学習教材もあります。

文章題が苦手なようであれば、そのようなサービスや教材を検討してみるのも良いでしょう。

▼ヨミサマ。の公式サイトはこちらから

国語特化のオンライン個別指導【ヨミサマ。】

![]()

▼カンガエMAX。の公式サイトはこちらから

カンガエMAX。![]()

▼あわせて読みたい

>>ヨミサマ。は国語特化で本質的な読解力・思考力を育てられる!料金・口コミは?

▼あわせて読みたい

>>『カンガエMAX。』は思考力と読解力を育てられるタブレット学習教材!料金は?口コミは?

▼あわせて読みたい

>>算数の文章題の苦手を克服するための8つのコツ【元塾教室長が解説!】

▼あわせて読みたい

>>国語が得意教科になる!中学生のための定期テスト対策ポイント

ステップ2:基本問題を徹底的に演習する

応用問題が解けないと思っている子どもたちのほとんどは、実は基本問題が定着していません。

学校の定期テストで80点以上を取れていないようであれば、応用問題よりも基本問題を徹底して演習するべきです。

基本問題を完璧に解けるようにすれば、学校の定期テストで80点を狙えてしまうからです。

数学の応用問題に関する悩みの多くは、基礎基本の徹底で解決できます。

それは、数学の応用問題が、基本問題の組み合わせであることが多いからです。

基本問題の組み合わせ

応用問題に見せかけて、実は基本問題を組み合わせて解いているだけという問題は多いです。

「あの基本問題の解法を使ってあれを求めて、求めたものからあっちの基本問題の解法を使ってこれを求めて」という形で解けてしまう問題です。

厳密には、このような問題は応用問題とは言えません。

しかし、多くの子どもたちは、基本問題を組み合わせただけの問題のことを応用問題と呼んでいます。

ほとんどの「数学の応用問題が解けない!」という悩みは、この「基本問題を徹底的に演習する」というステップで解決されます。

基本問題はひたすらやり込む!

基本問題は、問題を見た瞬間に解法が思いつくというレベルになるまでやり込む必要があります。

このような状態では、応用問題には立ち向かえません。

基本問題は、呼吸をするように解けるようになるまで繰り返し繰り返し演習をして、体に(頭に?)叩き込んでください。

たとえば、次の問題を考えてみてください。

問題

6+8=

答えは「14」です。

大丈夫です、ひっかけ問題ではありません。

これは繰り上がりのあるたし算の計算ですが、解法を考えずに呼吸をするように解けたはずです。

それは、今までに何度も何度も繰り上がりのあるたし算の練習を、繰り返し繰り返し行ってきたからです。

このように、基本問題は呼吸をするように解けるようになるまで繰り返し練習することで、応用問題を考える余裕を作ることができます。

▼あわせて読みたい

>>中学校の定期テストで400点を目指す!学年上位に入るための勉強法と教科別対策

▼あわせて読みたい

>>中学生の数学の点数を劇的に上げる!正しい学習方法と定期テスト対策

▼あわせて読みたい

>>中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド

ステップ3:基本問題を組み合わせる

基本問題を呼吸をするように解けるようにすることで、基本問題を組み合わせて考えることができるようになります。

具体例として、次の問題を考えてみましょう。

問題

(6+8)×9=

答えは「126」です。

大丈夫です、ひっかけ問題ではありません。

しかし、もし、繰り上がりのたし算の解き方を一生懸命思い出さなければならないとしたら、この問題も難しい応用問題に感じたはずです。

このようになってしまうかもしれません。

数学の応用問題に苦手を感じている子どもの多くは、このパターンです。

基礎基本を徹底すれば、すぐに苦手を克服できます。

数学の応用問題が苦手だと感じたら、まずは基本問題を徹底的に演習することが大切です。

ステップ4:「解き方」を覚えるだけの勉強はやめる

数学の応用問題を解けるようにするためには、「解き方」を覚えるだけの勉強をやめる必要があります。

数学の応用問題では、解き方を自分で考え出さなければならないからです。

本当の応用問題は、基本問題の組み合わせではありません。

問題文を読んで、深く思考の奥に潜っていって、答えを導き出すための糸口を探り当てるような問題のことを応用問題といいます。

もちろん基本問題の解き方を知っておくことは大切ですが、それだけでは応用問題には歯が立ちません。

「解き方」を覚えるだけの勉強法は、ある程度のレベルの問題までは対応できますが、応用問題には対応できません。

「解き方」は呪縛である

算数や数学の授業をしていると、「まだ習っていないから」という理由で思考を放棄してしまう子どもが多いです。

多くの子どもたちが、算数や数学は「自分で考えるものではなく、解き方を教えてもらう学問だ」と思いこんでしまっているからです。

たし算の解き方はこう、かけ算の解き方はこう、旅人算の解き方はこう、連立方程式の解き方はこう、接線の方程式の求め方はこう、という感じでとらえてしまっています。

解くことをあきらめてしまう

「数学は解き方を教えてもらう学問」と、

子どもたちは考えているため、問題文を読んでも解き方が思い当たらないような問題に出会うと、解くことをあきらめてしまいます。

数学である程度の力がついてきたら、「解き方」という呪縛から抜け出す必要があります。

では、解き方がわからない問題にはどのように取り組めばよいのでしょうか。

ステップ5:問題の設定に入り込む

数学の応用問題で、問題文を読んでも解き方が思いつかない場合は、問題の設定に深く入り込む必要があります。

頭の中の「解き方データベース」を検索することをやめて、どっぷりと問題の世界に浸かってみる必要があります。

言葉で表現することは難しいのですが、感覚的には「思考の奥深くに潜り込む」というイメージです。

具体例として、次の問題を考えてみましょう。

難しい公式や計算は必要ありませんので、是非あなたも考えてみてください。

問題

次の9個の▢に1から9までの自然数(数字)を1回ずつ入れて、3つの式を完成させてください。

- ▢+▢=▢

- ▢×▢=▢

- ▢-▢=▢

問題を見てもパッとは解き方が思いつきません。

もちろん、解き方を習ったことはありません。

この時点で多くの子どもたちは、

と、問題を解くことをあきらめてしまいます。

あきらめずに考える

ここであきらめずに問題文の設定の中に入り込むことができるかどうかが、算数や数学の応用問題を得意にできるかどうかの分かれ目です。

たとえば、

と、思考の中に潜り込もうとすることができることが大切です。

「3+5=8」というのは本当に適当な数字で、「1+2=3」でも「2+7=9」でも何でも良かったのです。

このように思考の中に一歩潜り込んだことで、次のように考えが進むかもしれません。

このように、問題文の設定の中に入り込みながら、少しずつ試行錯誤を繰り返して解答への糸口を探していきます。

この問題の解答は、下記の「タップで回答を表示」の部分をタップ(クリック)すると見られるようにしておきます。

とてもおもしろい問題なので、ぜひ続きを考えてみてから解答を確認してみてください。

まずやってみることが大事

大切なことは、「解き方がわからない!」と思った時に、そこであきらめてしまわずに、思考を一歩踏み出してみることです。

その踏み出した一歩が間違っていて、最後は答えにたどり着けないかもしれません。

しかし、答えにたどり着けなくてもまったく問題ありません。

一歩踏み出したことが大切です。

その一歩を踏み出して思考の海の中に潜ることができるかどうかが、応用問題を解けるようになるかどうかの大きな分かれ道です。

まずやってみってみること。

その一歩が非常に重要です。

答えが間違っていても大丈夫

答えが間違っていても大丈夫です。

むしろ、応用問題は解答にたどり着くまでに何度も間違えながら軌道修正していって、やっと解答にたどり着くことがほとんどです。

ですので、子どもにはまず間違えることが悪いことではないことを知ってもらってください。

間違っても良いので、挑戦するために一歩踏み出すことが大切だと教えてあげてください。

間違いやミスを叱ってしまうと、子どもたちは挑戦することをやめてしまいます。

子どもが間違えてしまっても、「もう1回挑戦してみよう!」と、励ましてあげてください。

この一歩を踏み出すことができれば、数学の応用問題を得意にするまでもう少しのところまできています。

ステップ6:「どうやって」ではなく「なぜ」にこだわる

数学の応用問題を解けるようにするためには、「どうやって解くのか」だけでなく、「なぜそのように解くのか」を考えるクセをつける必要があります。

数学は「わかる」だけでなく、「できる」ようにしなければならないからです。

数学の問題の解説には、どうやって解くのかが解説されています。

解説を読んで解き方を理解するだけでなく、解答者が「なぜ」そのような解法で解けば良いと発想できたのかを常に考える必要があります。

そして、今後同じような応用問題に自分が出会った時に、自分一人の力で同じように発想するためにはどこに注目すればよいかを考えます。

ここまでできるようになれば、あとは演習問題をたくさん解くだけです。

一問解くごとに発想するためのノウハウが自分の中に溜まっていき、どんな難問に出会っても臆することはなくなるでしょう。

一問一問に時間はかかってしいますが、時間をかけてでも取り組む価値があります。

数学の応用問題を解けるようにするための勉強法

数学の応用問題を解けるようにするためには、ここまで解説してきたステップを一つひとつ取り組んでいく必要があります。

一方で、具体的にはどのように取り組んでいけばよいかと悩まれているかもしれません。

数学の応用問題対策に利用できるものとしては、主に次の3つがおすすめです。

応用問題対策におすすめ

勉強法1:学校の授業を利用する

数学の応用問題の対策として一番おすすめなのは、学校の授業を利用することです。

最近の学校の授業では、ただ解法を教えるような授業は少なくなりました。

実力のある先生ほど、生徒にいくつも問いかけを行って、生徒たちが自分で答えにたどり着けるように導いていきます。

実力のある先生は、生徒が解法だけを学んでも、本質的な学力をつけることができないことを理解しているからです。

子ども自身が、「勉強とは教わるものである」という意識を捨て去ることができれば、学校の普段の授業で十分に応用力を伸ばすことができます。

勉強に対する意識や考え方を変えるだけで、応用問題を解けるようにするための対策として、学校の授業を十二分に活用することができるようになります。

勉強法2:数学専門塾を利用する

数学の応用問題対策には、数学専門塾もおすすめです。

数学専門塾であれば、数学専門のプロ講師の授業を受けながら、数学に特化した対策に取り組めるからです。

教科特化塾は数が少ないというデメリットがありますが、『数強塾』のように、オンラインの授業を提供している塾もあります。

オンラインであればどこに住んでいても授業を受けることができますし、費用を比較的安く抑えてマンツーマン授業を受けることができます。

一方で、自習室を使えないなどのデメリットもあるので、特徴を知ったうえで検討できると良いです。

▼数強塾の公式サイトはこちらから

「数強塾」オンライン数学克服塾〈プロ講師〉

![]()

数強塾についての詳細は、『数強塾は数学が苦手な中学生・高校生の強い味方!料金・口コミは?』で解説しています。

-

-

【2025年版】数強塾は数学が苦手な中学生・高校生の強い味方!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】

続きを見る

▼あわせて読みたい

>>オンライン家庭教師の9つのデメリット!対面や塾のほうが良い?

勉強法3:タブレット学習教材を利用する

数学の応用問題対策には、タブレット学習教材・通信教育教材もおすすめです。

理由は主に4つあります。

タブレット学習教材がおすすめな理由

- 動画やアニメーションがイメージ化をサポート

- システムが最適な問題を出題

- 学年を超えた学習ができる

- いつでも取り組める

数学の応用問題対策におすすめのタブレット教材

- 【進研ゼミ中学講座】

※基礎基本を徹底できる! - Z会の通信教育 中学生コース

※基礎から応用までスモールステップで対策できる! - 東進オンライン学校 中学部

※人気講師の授業で定期テスト450点を目指せる!

タブレット学習教材については、『中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】』『高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】』で解説しています。

-

-

中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】

続きを見る

-

-

高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】

続きを見る

▼あわせて読みたい

>>タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!

まとめ

それでは、数学の応用問題を解けるようにするための6つのステップについての解説をまとめます。

結論

数学の応用問題を解けるようにするためには、まずは基礎基本を徹底することが一番大切です。

基礎基本を徹底したうえで、勉強に対する意識や考え方を変えていく必要があります。

数学の応用問題を解けるようにすることは、学校のテストで良い成績を取れることや、受験で偏差値の高い学校に合格すること以上に大きなメリットがあります。

数学の応用問題が解けるようになることのメリットは、主に次の4つです。

数学の応用問題を解けるようにするメリット

- 現代の教育は思考力が重視される

- 問題解決力を育てることができる

- 今の社会では理系人材が求められている

- 課題解決力が人生を豊かにする

数学の応用問題の苦手を克服するための具体的な方法を、6つのステップで解説しました。

苦手克服のための6ステップス

- 問題文を読めるようにする

- 基本問題を徹底的に演習する

- 基本問題を組み合わせる

- 「解き方」を覚えるだけの勉強はやめる

- 問題の設定に入り込む

- 「どうやって」ではなく「なぜ」にこだわる

数学の応用問題対策に利用できるものとしては、主に次の3つがおすすめです。

応用問題対策におすすめ

今回の記事が、お子様が数学のテストで100点を狙える力をつけ、大人になってからも活用できる論理的思考力を育てていくきっかけとなればとてもうれしいです。

数学の応用問題対策におすすめのタブレット教材

- 【進研ゼミ中学講座】

※基礎基本を徹底できる! - Z会の通信教育 中学生コース

※基礎から応用までスモールステップで対策できる! - 東進オンライン学校 中学部

※人気講師の授業で定期テスト450点を目指せる!

-

-

オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】

続きを見る

-

-

【2025年版】数強塾は数学が苦手な中学生・高校生の強い味方!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】

続きを見る

-

-

高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】

続きを見る