こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

定期テストの結果が返ってきても、そのまま何もしない中学生や高校生は多いです。

保護者の方としては、定期テストの復習に取り組ませたいと思いながらも、どのように取り組ませるのが効果的なのかと悩まれているのではないでしょうか。

結論

学校の勉強においては、定期テストの復習はとても大切です。

定期テストの復習に正しく取り組めると学力を大きく伸ばすことができますし、受験勉強でも効率的に成績を伸ばすことができるようになります。

今回は、定期テストの復習について解説します。

最後まで読んでいただき、お子様が定期テストの復習に正しく取り組み、学校の成績を伸ばしていくための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

1対1の個別指導!

【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上

- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法

▼公式サイトで詳細をチェックする

【個別教室のトライ】![]()

定期テストの復習に取り組むメリット

定期テストの復習にはメリットが多いので、必ず取り組むべきです。

定期テストの復習に取り組むメリットは、主に次の5つです。

定期テストの復習に取り組むメリット

メリット1:苦手を早期発見して克服できる

定期テストの復習に取り組むメリットは、苦手教科や苦手単元を早期に発見して、その場で克服することができることです。

定期テストでは、基礎基本を理解できているかどうかを問う問題が多く出題されるからです。

定期テストで間違いが多かった分野は、基礎基本を理解できていない分野です。

定期テスト毎に苦手分野を発見して克服していけば、苦手を残さずに勉強を進めることができます。

苦手分野を残してしまうと、今後の学校の授業の内容を理解できなくなってしまう可能性があります。

苦手は早期発見・早期克服が大切です。

メリット2:正しい勉強方法が身につく

定期テストの復習に取り組めると、正しい勉強方法を身につけることができます。

できなかった問題をできるようにすることこそが、本当の勉強だからです。

定期テストの復習に取り組めない子どもは、普段の勉強でも問題を解きっぱなしにしてしまっている可能性が高いです。

実際に、定期テストの勉強では、学校ワークを解いて丸付けをするだけで終わりにしてしまっている子どもは多いです。

定期テストの復習を通して、間違えた問題を復習して自分の力で解けるようにすることの重要性を学べると良いです。

メリット3:次の定期テストの点数アップを狙える

定期テストの復習に取り組めるようになると、次の定期テストの点数アップを狙うことができます。

定期テストの復習に取り組むことで、苦手を残さずに新しい単元の学習に進むことができるからです。

特に、英語や数学などの積み上げ式の教科では、これまでの学習内容を理解していて、苦手がない状態にしておくことはとても大切です。

今後の授業を効率的に理解していくためにも、定期テストの復習は重要です。

また、定期テストの復習を通して正しい勉強方法が身についてくると、普段の勉強の効率もアップし、定期テスト対策の勉強も順調に進めることができるようになります。

メリット4:受験対策につながる

定期テストの復習に取り組むメリットは、受験対策にもつながる点です。

正しい勉強方法が身につくと、受験勉強の効率も上げることができるからです。

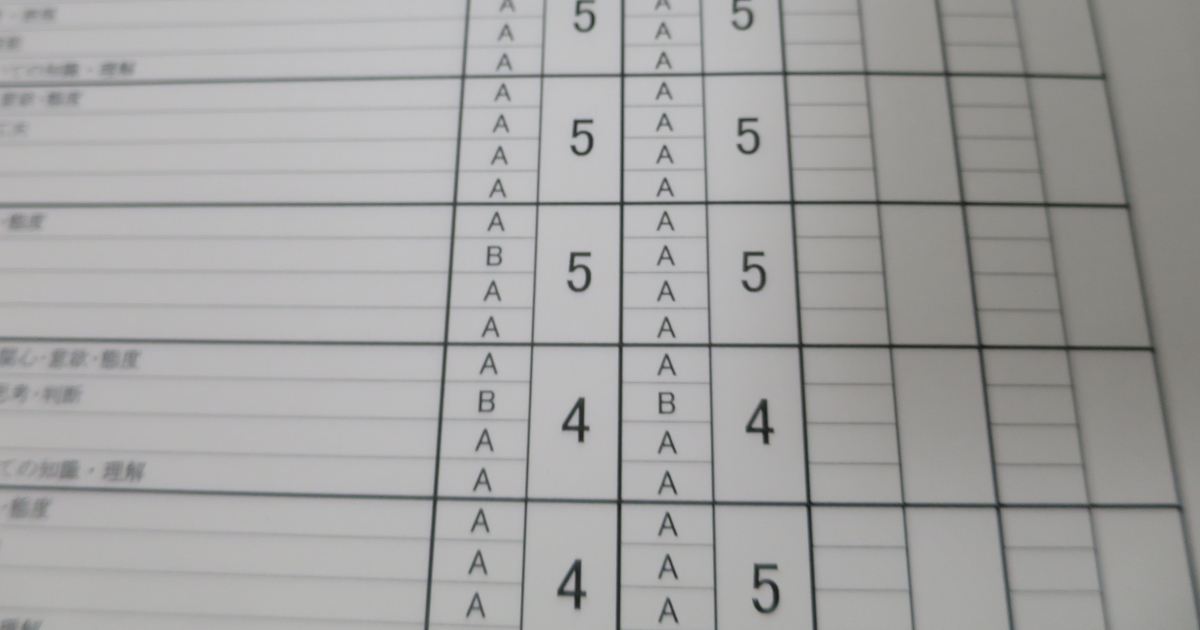

また、定期テストの成績を上げて内申点(通知表の評定)アップを目指すことも、受験対策につながります。

受験では、内申点が合否を分けることもあるからです。

特に、高校受験では内申点が非常に大切です。

高校入試の一般入試では、内申点が配点に含まれるからです。

具体例として、東京都、神奈川県、千葉県、愛知県、大阪府の公立高校一般入試を、ものすごくざっくり簡単に比較してみましょう(2024年度入試)。

▼この表は横にスクロールできます。

| 項目 | 東京都 | 神奈川県 (第1次選考) |

千葉県 | 愛知県 | 大阪府 |

| いつの通知表か | 中3の2学期 | 中2の学年末 中3の2学期 |

中1の学年末 中2の学年末 中3の2学期 |

中3の2学期 | 中1の学年末 中2の学年末 中3の2学期 |

| 内申点の 計算方法 |

5教科の評定 +実技4教科の評定×2 |

中2の9教科 +中3の9教科×2 |

中1の9教科 +中2の9教科 +中3の9教科 |

中3の9教科×2 | 中1の9教科×2 +中2の9教科×2 +中3の9教科×6 |

| 内申点の満点 | 65点 | 135点 | 135点 | 90点 | 450点 |

| 学力試験の満点 | 500点 | 500点 | 500点 | 110点 | 450点 |

| 配点比率 (学力試験:内申点) |

学力試験を700点に換算 内申点を300点に換算 比率7:3 |

各高校による (例1)6:4 (例2)7:3 |

各高校による (例1)500:135 (例2)500:270 |

各高校による (例1)11:9 (例2)22:9 |

各高校による (例1)7:3 (例2)4:6 |

※参考

令和6年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱・同細目について|東京都教育委員会ホームページ

公立高校入学者選抜制度の概要 神奈川県ホームページ

令和6年度千葉県県立高等学校第1学年入学者選抜要項について/千葉県

愛知県公立高等学校入学者選抜 - 愛知県

大阪府/令和6年度公立高等学校入学者選抜

内申点が全体の配点の3割以上を占める場合が多く、入試の総合得点に大きく影響することがわかります。

高校入試の内申点についての詳細は、『高校入試の内申点とは?重要性・計算方法・上げ方を徹底解説!』で解説しています。

-

-

高校入試の内申点とは?重要性・計算方法・上げ方を徹底解説!

続きを見る

メリット5:入試直前期に点数を爆上げするための準備になる

定期テストの復習に取り組めると、入試直前期に点数を大きく伸ばすための準備をすることができます。

定期テストの復習の取り組み方が、入試直前期の過去問演習の取り組み方に直結するからです。

普段の定期テストの復習に取り組んでいなかった子どもは、過去問演習でも解きっぱなしにしてしまい、成績がなかなか伸びない場合が多いです。

普段の定期テストで復習方法をしっかりと練習しておけると、過去問演習でも効果的に復習に取り組むことができ、過去問を1年分解くごとに学力を大きく伸ばすことができます。

入試直前期は一番成績が伸びる時期です。

最後の最後まで成績を大きく伸ばしていくために、普段の定期テストの復習はとても重要です。

▼あわせて読みたい

>>奇跡の合格は奇跡なんかじゃない!でも逆転合格はある!つまり諦めるなっていうこと

定期テストの復習の取り組み方

ここからは、具体的な定期テストの復習の取り組み方を解説していきます。

定期テストの復習の取り組み方

復習1:解けなかった問題を書き出す

定期テストの復習に取り組むときは、まずは解けなかった問題を書き出すと良いです。

どの問題が解けなかったのかをまとめることで、やるべきことの全体像が見えるからです。

また、解けなかった問題の傾向を知ることができ、今後の勉強の参考にすることもできます。

解けなかった問題を書き出すときは、正解はしていたけれども、勘で当たってしまった問題も書き出すようにすると良いです。

勘で当たった問題は正解になってはいますが、実際には自分の力で解けたわけではないからです。

また、正解していたけれども、合っているかどうか不安だった問題も書き出しておくと良いです。

正解だったかどうかではなく、復習すべき問題かどうかを考えて書き出していけると良いです。

復習2:解けなかった問題を復習する

定期テストで解けなかった問題を書き出したら、その問題の復習に取り組みます。

正解が何だったのかを確認するだけではなく、なぜその答えになるのか、どのようにしてその答えを導き出すのかも確認する必要があります。

次に同じ問題が出題されたときに、自分の力だけで正解できるようにするためです。

解答や解説を読んでもよくわからない場合は、すぐに学校の先生に質問しに行くと良いです。

「なぜ」や「どうやって」を理解することを意識できるようにすると、模試や入試でも得点できる本質的な学力を伸ばすことができます。

また、応用問題を解けるようにするための思考力も育てることができます。

▼あわせて読みたい

>>定期テストはできるのに模試の点数が取れない!たった1つの理由と4つの対策方法

▼あわせて読みたい

>>数学の応用問題が解けない!解き方のコツと勉強法【元塾教室長が解説!】

復習3:解けなかった問題の対策をする

定期テストで解けなかった問題の復習に取り組んだら、解けなかった問題を自分の力だけで解けるようにするための対策に取り組めると良いです。

そのために、まずは問題を解けなかった原因を4つに分類できると良いです。

原因1:知識不足

漢字や英単語、用語や人物名など、そもそも知識不足で解けなかった問題があった場合は、解けなかった問題だけでなく、その周辺知識も含めて、もう一度覚え直しておくと良いです。

基礎知識は、テストの問題を解くときの一番の根幹部分になるからです。

たとえば、英単語の問題で間違いが多いようであれば、テスト範囲の英単語をもう一度覚え直したほうが良いです。

しっかりと覚えられていないまま放置すると、今後の勉強で苦労することになります。

▼あわせて読みたい

>>効率的な暗記方法!長期記憶にするための19のコツ【元塾教室長が解説!】

原因2:理解不足

解説を聞いても(読んでも)よくわからないという場合は、そもそも学習内容の理解が不足しています。

教科書やノートを振り返るなどして、学習内容を再度理解し直す必要があります。

教科書やノートを読んでも理解できない場合は、先生に質問しに行くと良いです。

原因3:演習不足

「解説を読んだら理解できた」という問題は、演習不足であった可能性が高いです。

類題を解いて、自分の力だけでスラスラと解けるようになるまで練習しておけると良いです。

原因4:ケアレスミス

計算ミスや問題文の読み間違いなどのケアレスミスがある場合は、原因を徹底的に究明する必要があります。

「次は気をつけよう」というような曖昧な対応では、今後も同じミスをし続けることになるからです。

テストでケアレスミスをしてしまう原因は、主に次の7つです。

ケアレスミスをしてしまう原因

- そもそもミスを減らす気がない

- 演習不足

- 問題文をよく読んでない

- 字が汚い

- 時間や気持ちに余裕がない

- 見直しをしていない

- 寝不足

ミス分析ノートを作るなどして、同じミスを繰り返さないようにする工夫をすることが大切です。

ケアレスミスの対策についての詳細は、『ケアレスミスの7つの原因と9つの対策!ミスを減らして点数アップ!』で解説しています。

-

-

ケアレスミスの7つの原因と9つの対策!ミスを減らして点数アップ!

続きを見る

復習4:解けなかった問題を解き直す

定期テストで解けなかった問題の対策に取り組めたら、少し期間を空けて、解けなかった問題をもう一度解き直せると良いです。

復習したときに「できた!」と思っていても、改めて自分の力だけで解いてみると解けないことが多いからです。

学習内容が「わかる」だけでなく、自分の力で「解ける」状態にして復習を終えられると効果的です。

定期テストの復習に取り組むときのポイント

定期テストの復習に効果的に取り組むためには、いくつか注意すべきポイントがあります。

定期テストの復習に取り組むときのポイントは、主に次の4つです。

定期テストの復習に取り組むときのポイント

ポイント1:1週間以内に取り組む

定期テストの復習は、できる限り早く取り組んだほうが良いです。

記憶が新しいうちに取り組んだほうが無駄がありませんし、復習した内容が定着しやすいからです。

できればテスト返却当日か翌日、遅くてもテスト返却から1週間以内に取り組むべきです。

ポイント2:平均点以下なら復習よりも学び直し

定期テストの点数が平均点以下ならば、テストの復習よりも、テスト範囲の勉強の学び直しに取り組んだほうが良いです。

基礎基本からの出題範囲が多い定期テストで平均点を取れないということは、そもそもテスト範囲の学習内容の基礎を理解できていないということだからです。

学び直しをせずに放っておくと、次の単元の学習内容をまったく理解できない状態になってしまう可能性があります。

学び直しは教科書とノートを利用するのが良いですが、苦手の度合いによっては、教科書やノートを読んでも理解できない可能性もあります。

苦手の度合いが大きい場合は、映像授業サービスや、苦手克服に特化したタブレット学習教材を活用すると良いです。

映像授業であれば、実力講師によるわかりやすい授業を、必要なときに必要なところまで戻って受講することできます。

タブレット学習教材であれば、システムやAIが子どもの苦手を検知しながら、苦手を克服するための演習問題を自動で選んで出題してくれます。

苦手克服におすすめの映像授業・タブレット学習教材

- スタサプ

(中学講座)

(中学講座)

※人気講師の授業を受け放題!演習問題も充実! - 【スタディサプリ】動画授業で苦手を克服

(高校・大学受験講座)

(高校・大学受験講座)

※小学校から高校までの全授業見放題!担当コーチをつけられる! - 塾に通わず自宅で学習!自分のペースで学習できる!【すらら】

※苦手克服に特化!担当コーチがつく!

▼あわせて読みたい

>>スタディサプリ中学講座は『授業+演習』で理解度アップ!料金・口コミは?

▼あわせて読みたい

>>スタディサプリは勉強したい高校生の強い味方!活用法・料金・口コミは?

▼あわせて読みたい

>>『すらら』は基礎のおさらいに最適の無学年式タブレット学習教材!料金は?口コミは?

ポイント3:復習ノートを作る

定期テストの復習に取り組むときは、テストの復習専用の『復習ノート』を作ると良いです。

復習ノートには自分の苦手に関するデータが集まるので、今後の勉強のために活用できるからです。

復習ノートを読み返せば、自分の学習課題やミスの傾向を振り返ることもできます。

次の定期テストの学習計画を立てる際に役に立ちますし、定期テストや入試の直前に読み返せば、本番までに頑張るべきことを短時間で決めることもできます。

ポイント4:この先の受験勉強を意識する

定期テストの復習に取り組むときは、この先にある受験勉強を意識して取り組めると良いです。

先のことを意識しながら取り組むことができると、その場限りのものではない、長期的に活用できる学力を身につけることができるからです。

たとえば、覚えた英単語を、定期テストが終わったらきれいサッパリ忘れていしまう子どもも多いですが、受験のことを意識しながら英単語暗記に取り組めると、長期記憶にするための工夫をしながら頑張ることができます。

定期テストの勉強は、定期テストのためだけの勉強に取り組まないようにすることも大切です。

▼あわせて読みたい

>>定期テストはできるのに模試の点数が取れない!たった1つの理由と4つの対策方法

定期テストは復習だけでなく振り返り・分析も重要

定期テストは復習に取り組むだけでなく、振り返りと分析にも取り組めるととても有意義です。

定期テストの振り返りをすべき理由は、主に次の4つです。

定期テストの振り返りをすべき理由

- 苦手を残さないようにするため

- 正しい勉強方法を身につけるため

- 受験勉強を有利に進めるため

- 物事を改善できる力を育てるため

定期テストの振り返りと分析についての詳細は、『定期テストの振り返り完全ガイド!苦手克服と効率学習のポイント』で解説しています。

-

-

定期テストの振り返り完全ガイド!苦手克服と効率学習のポイント

続きを見る

今後の定期テストで点数を伸ばしていくための対策

中学校の定期テストは、普段の勉強からしっかりと取り組むことが、今後更に点数を伸ばしていくためのポイントになります。

定期テストの復習に取り組むだけでなく、次のテストに向けて学習習慣を維持していくことが大切です。

中学生の定期テスト対策については、『中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド』に詳しくまとめてあります。

ぜひチェックして、定期テストの成績アップを目指してください。

-

-

中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド

続きを見る

まとめ

それでは、定期テストの復習についての解説をまとめます。

結論

学校の勉強においては、定期テストの復習はとても大切です。

定期テストの復習に正しく取り組めると学力を大きく伸ばすことができますし、受験勉強でも効率的に成績を伸ばすことができるようになります。

定期テストの復習に取り組むメリットは、主に次の5つです。

定期テストの復習に取り組むメリット

具体的な定期テストの復習の取り組み方を解説しました。

定期テストの復習の取り組み方

定期テストの復習に取り組むときのポイントに取り組むときのポイントは、主に次の4つです。

定期テストの復習に取り組むときのポイント

定期テストの振り返りをすべき理由は、主に次の4つです。

定期テストの振り返りをすべき理由

- 苦手を残さないようにするため

- 正しい勉強方法を身につけるため

- 受験勉強を有利に進めるため

- 物事を改善できる力を育てるため

定期テスト対策に取り組むのであれば、次の3つがおすすめです。

今回の記事が、お子様が定期テストの復習に正しく取り組み、学校の成績を伸ばしていくきっかけとなればとてもうれしいです。

苦手克服におすすめの映像授業・タブレット学習教材

- スタサプ

(中学講座)

(中学講座)

※人気講師の授業を受け放題!演習問題も充実! - 【スタディサプリ】動画授業で苦手を克服

(高校・大学受験講座)

(高校・大学受験講座)

※小学校から高校までの全授業見放題!担当コーチをつけられる! - 塾に通わず自宅で学習!自分のペースで学習できる!【すらら】

※苦手克服に特化!担当コーチがつく!

-

-

中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド

続きを見る

-

-

高校入試の内申点とは?重要性・計算方法・上げ方を徹底解説!

続きを見る

-

-

ケアレスミスの7つの原因と9つの対策!ミスを減らして点数アップ!

続きを見る

-

-

定期テストの振り返り完全ガイド!苦手克服と効率学習のポイント

続きを見る