こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

小学校から中学校に上がると、環境や勉強に大きな変化があります。

子どもが新中学生として良いスタートを切れるかどうか、心配されているのではないでしょうか。

結論

中学1年生の春に勉強にでつまずいてしまう子どもは多いです。

勉強面でも生活面でも大きな変化があるので、新中1の春休みにしっかりと準備をしておく必要があります。

今回は、新中学1年生の春休みに取り組むべき勉強について解説します。

記事の後半では、中学の勉強でつまずかないようにするために身につけるべき勉強方法についても解説します。

最後まで読んでいただき、お子様が新中1の春休みにしっかりと準備をして、3年間の中学校生活を充実させるための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

1対1の個別指導!

【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上

- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法

▼公式サイトで詳細をチェックする

【個別教室のトライ】![]()

新中1の春休みに勉強を頑張るメリット

新中学1年生の春休みに勉強を頑張るメリットは多いです。

小学校を卒業したという安心感から、新中1の春休みをダラダラと過ごしてしまう子どもも多いですが、この時期の頑張りがその後の3年間の中学生活を大きく変えます。

新中学1年生の春休みに勉強を頑張るメリットは、主に次の4つです。

新中1の春休みに勉強を頑張るメリット

メリット1:勉強面での変化に対応できる

新中学1年生の春休みに勉強を頑張ると、小学生から中学生になるときに訪れる勉強面での大きな変化に対応することができます。

小学校までの勉強の取り組み方と、中学校以降の勉強の取り組み方は大きく異なります。

定期テストや受験を見据える必要があるからです。

小学校までは、単元ごとの狭い試験範囲でテストが行われることが多かったです。

一方で、中学校以降では定期テストで比較的広い試験範囲を自分の力で対策していく必要がありますし、より出題範囲の広い入試にも立ち向かわなければなりません。

学習内容も小学生の時より難しくなるため、中学1年生の2学期頃から急に成績を落としてしまう中学生は多いです。

早期に対応することが大切

中学校の成績は、1年生の1学期の成績が、3年間そのまま維持されると言われています。

もちろん例外もたくさんありますが、多くの中学生が、1年生の1学期の期末テストの順位をそのまま3年間取り続け、その成績を維持したまま高校受験を戦うことになります。

1年生の1学期の定期テストでしっかりと点数を取れるようにするために、小学校までの勉強への取り組み方を早期に変えて、中学校での勉強方法を身につけていくことが大切です。

新中1の春休みから中学校の勉強への取り組みに触れていくことで、勉強面での大きな変化に対応することができます。

▼あわせて読みたい

>>中学1年生初めての定期テスト対策!成功へのポイントを徹底解説!

▼あわせて読みたい

>>中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド

メリット2:生活面での変化に対応できる

新中学1年生の春休みに勉強を頑張ると、小学生から中学生になるときに訪れる生活面での大きな変化に対応することができます。

中学校に入ると、部活動や学校行事等で、小学校の時よりも忙しくなる子どもが多いです。

また、新しく習い事をはじめて、時間の使い方を工夫する必要が出てくる場合もあります。

小学生の時とは異なり、子どもが自分で時間の使い方をマネージメントしていく必要も出てきます。

中学生は、小学生よりも上手に時間を使えるようになる必要があります。

新中1の春休みにダラダラとせずに勉強を頑張って、上手な時間の使い方ができるようにしておくと有利です。

▼あわせて読みたい

>>部活と勉強は両立できる!大変だけどメリットは大きい

メリット3:中学3年間の生活を充実させられる

新中学1年生の春休みに勉強を頑張ると、中学3年間の中学校生活を充実させることができます。

しっかりと準備をしておくことで、勉強や宿題に振り回されずに過ごすことができるからです。

勉強が後手に回ってしまうと対策に時間がかかってしまい、ただでさえ忙しい中学校生活をさらに忙しくしてしまいます。

時間に余裕がなくなると、さらに勉強が後手に回ってしまいます。

一方で、新中1の春休みにしっかりと勉強しておくと、スタートから先手で中学校の勉強に取り組めるので、時間的な余裕を作ることができます。

時間的な余裕を作れると、思う存分に部活動や学校行事に取り組むことができますし、勉強でさらに先手を打つ時間を作ることもできます。

このような良いサイクルを作ることで、中学3年間の生活を充実したものにすることができます。

メリット4:内申点アップで高校受験を有利に戦える

新中学1年生の春休みに勉強を頑張ると、内申点(通知表の評定)アップにつながり、高校受験を有利に戦うことができます。

高校受験では内申点が超重要だからです。

高校入試で内申点が超重要である理由は、主に次の4つです。

内申点が超重要である理由

- 公立高校一般入試の配点に含まれる

- 推薦入試で活用できる

- 私立入試で合格の確約をもらえることもある

- 自信を持つことができる

都道府県によっても異なりますが、公立高校の一般入試は内申点の配点が高いです。

具体例として、東京都、神奈川県、千葉県、愛知県、大阪府の公立高校一般入試を、ものすごくざっくり簡単に比較してみます(2024年度入試)。

▼この表は横にスクロールできます。

| 項目 | 東京都 | 神奈川県 (第1次選考) |

千葉県 | 愛知県 | 大阪府 |

| いつの通知表か | 中3の2学期 | 中2の学年末 中3の2学期 |

中1の学年末 中2の学年末 中3の2学期 |

中3の2学期 | 中1の学年末 中2の学年末 中3の2学期 |

| 内申点の 計算方法 |

5教科の評定 +実技4教科の評定×2 |

中2の9教科 +中3の9教科×2 |

中1の9教科 +中2の9教科 +中3の9教科 |

中3の9教科×2 | 中1の9教科×2 +中2の9教科×2 +中3の9教科×6 |

| 内申点の満点 | 65点 | 135点 | 135点 | 90点 | 450点 |

| 学力試験の満点 | 500点 | 500点 | 500点 | 110点 | 450点 |

| 配点比率 (学力試験:内申点) |

学力試験を700点に換算 内申点を300点に換算 比率7:3 |

各高校による (例1)6:4 (例2)7:3 |

各高校による (例1)500:135 (例2)500:270 |

各高校による (例1)11:9 (例2)22:9 |

各高校による (例1)7:3 (例2)4:6 |

※参考

令和6年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱・同細目について|東京都教育委員会ホームページ

公立高校入学者選抜制度の概要 神奈川県ホームページ

令和6年度千葉県県立高等学校第1学年入学者選抜要項について/千葉県

愛知県公立高等学校入学者選抜 - 愛知県

大阪府/令和6年度公立高等学校入学者選抜

中3の内申点は中1から!

都道府県によって対象となる通知表の時期が異なり、中学3年生の内申点のみを配点に採用している場合もあります。

たとえ中学3年生の内申点のみが対象であっても、中学1年生のうちから内申点をしっかりと取っておくことはとても大切です。

先程も解説した通り、多くの中学生は中学1年生の成績を、そのまま3年間取り続けるからです。

中学1年生のうちから良い成績を取り続けることが大切です。

高校受験における内申点についての詳細は、『高校入試の内申点とは?重要性・計算方法・上げ方を徹底解説!』で詳しく解説しています。

-

-

高校入試の内申点とは?重要性・計算方法・上げ方を徹底解説!

続きを見る

春休みは思ったよりも長い

春休みは、思っている以上に長いです。

春休み期間のポイントは、主に次の3つです。

ポイント1:基本は10日~2週間程

新中学1年生の春休みは都道府県によっても異なりますが、基本的には10日から2週間程度になります。

小学校の卒業式が3月20日前後、中学校の入学式が4月10日頃としている都道府県が多いです。

夏休みに比べると「2週間」という期間は短く感じますが、それでも2週間もあります。

また、春休みは実際にお休みになる期間以上に時間を確保しやすい時期でもあります。

ポイント2:授業の本格スタートは4月後半から

学校の授業の本格的なスタートは4月後半からになる場合が多いため、新中学1年生の勉強に備えるための時間は、実際の春休みの期間よりも長く取ることができます(学校や担当教師によって異なります)。

新学年のスタートの時期は学校の授業以外にやるべきことが多く、なかなか本格的に授業がスタートしません。

また、各教科の最初の授業はガイダンス的な内容になることが多く、すぐに本格的な授業がスタートするわけではありません。

始業式の当日、または翌日から本格的に授業がスタートする2学期や3学期とは異なり、1学期のスタートは緩やかにスタートする場合が多いです。

また、小学6年生の3月も時間的な余裕ができやすい時期です。

実際の春休みの期間だけでなく、春休みの前後も活用することができます。

ポイント3:ゴールデンウィークもある

1学期の授業が本格的にスタートしてから2週間ほどすると、ゴールデンウィークの期間になります。

ゴールデンウィークも、4月29日の昭和の日や土曜日日曜日を含めると、1週間ほどの休みになります。

小学校6年生の3月頃からゴールデンウィークが終わるまでの期間を「春休み」の期間として考えて勉強に取り組むと、かなりいろいろなことに取り組むことができます。

連続の休みというわけではありませんが、春休みの期間は思ったよりも長いので、できることはたくさんあります。

新中1の春休みに取り組むべき勉強

ここからは、新中学1年生が春休みの期間に取り組むべき勉強について、具体的に解説していきます。

取り組むべき勉強は、現状の学習理解度によっても異なりますので、優先度順に解説していきます。

勉強に不安を感じているようであれば、優先度順に取り組んで、できるところまで取り組んでください。

新中学1年生が春休みの期間に取り組むべき勉強は、主に次の3つです。

春休みの勉強の優先順位

優先1:小学校の復習

新中学1年生の春休みには、小学校の勉強の復習を最優先として取り組めると良いです。

小学校の学習内容は、これからのすべての勉強の基礎になるからです。

小学校の学習内容に苦手を残してしまうと、中学高校の学習内容を理解できません。

一度学校の授業の内容がわからなくなってしまうと、その後もずっとわからないままになってしまいます。

小学校で学習した内容は今後の勉強において非常に重要なので、新中学1年生の春休みにしっかりと復習しておくことが大切です。

特に、以下の単元が苦手な場合は、最優先で復習できると良いです。

小学校の復習

国語

小学校の勉強の復習の中でも、国語は特に優先度が高いです。

教科書はすべて日本語で書かれていて、日本語を正しく理解できなければ、教科書の内容を正しく理解できないからです。

中学生になると、自分の力で勉強に取り組む時間が増えます。

教科書の内容や、問題集の解説を正しく読解する力は、すべての教科のすべての勉強の基礎になります。

そのため、国語は特に優先度が高いです。

読解問題の演習も大切ですが、漢字の読み書きや言葉の意味も大切です。

漢字や語彙は、国語の力の土台になるからです。

漢字の練習に取り組むときは、字を覚えるだけでなく、言葉の意味も覚えることが大切です。

▼あわせて読みたい

>>中学1年生が国語を得意にするための勉強法!基礎を固めて未来の成績を上げよう!

▼あわせて読みたい

>>【高校受験】漢字の勉強は超重要!効果的な勉強法とおすすめの問題集

▼あわせて読みたい

>>塾は国語の授業も受けるべき!メリットと注意点を元塾教室長が解説!

算数

小学校の勉強の復習では、算数もとても大切です。

算数・数学は積み上げ式の学問なので、基礎でつまずいてしまうと、その先もずっとつまずき続けてしまうからです。

算数の復習の中で一番優先度が高いのは、四則計算です。

計算力は数学の土台だからです。

分数の計算方法や小数の計算方法も含めて、計算のルールを定着させておきましょう。

また、速さ・比と割合の理解を深めておくと良いでしょう。

中学の数学では、速さや割合を利用する問題でつまずいてしまう子どもが多いからです。

図形の性質(面積・体積等)の復習までできると、より完璧です。

▼あわせて読みたい

>>算数の文章題の苦手を克服するための8つのコツ【元塾教室長が解説!】

▼あわせて読みたい

>>数学の応用問題が解けない!解き方のコツと勉強法【元塾教室長が解説!】

英語

小学校の勉強の復習では、英語も優先度が高いです。

小学校では英語が得意だった子どもが、中学校で急に苦手になってしまう場合も多いです。

小学校のときの英語の勉強と、中学校での英語の勉強は大きく異なるからです。

小学校では、英語4技能のうちの「聞く」「話す」が重視されました。

一方で、中学校以降の英語では「読む」「書く」の技能が重視されます。

英語4技能とは、「聞く」「話す」「読む」「書く」の4つの力のことです。

英単語の勉強も、今までは耳で聞いて意味がわかれば十分でしたが、中学校からは、英単語を読めて、書けるようにしなければなりません。

また、中学校の英語は、英単語も英文法も、小学校で勉強してきたことを理解できていることを前提にスタートします。

「聞く」「話す」だけで曖昧に理解していた文法を、「読む」「書く」のレベルで理解していることを求められます。

変化についていけないと、中1の1学期からつまずいてしまいます。

新中1の春休み中に、「be動詞と一般動詞」「名詞の複数形」といった、最低限の英文法は復習しておく必要があります。

また、「読む」「書く」が中心となる中学校の英語に対応するために、フォニックスの勉強にしっかりと取り組めると有利です。

フォニックスとは、英語のスペルと発音のルールのことです。

フォニックスのルールをしっかりと理解しておくことで、英語を読み書きする力をスムーズに育てていくことができます。

▼あわせて読みたい

>>フォニックスを学ぶとどう変わる?英語が身につく4つのメリット

▼あわせて読みたい

>>中学英語が難しくなった!つまずいてしまったら早期に対策!

▼あわせて読みたい

>>英語が全然できない中学生のための苦手克服勉強法!おすすめの教材や得意にするための対策も!

理科・社会

小学校の勉強の復習では、理科と社会の基本事項にも取り組めると良いです。

中学校の勉強に取り組みながらでも小学校の学習内容の復習はできますが、基礎の基礎だけはしっかりと理解しておいたほうが、スムーズに中学校の内容を理解することができます。

特に、都道府県の名前や位置などの基礎の基礎は覚えておかないと、中学校の勉強でも苦労することになります。

優先2:中1の1学期の勉強の予習

新中学1年生の春休みには、中学校1年生の1学期で学習する内容の予習に取り組めると良いです。

学校の授業の予習に取り組めるようになると、学力を大きく伸ばせるからです。

勉強は繰り返すことで理解を深めることができ、学習内容を定着させることができます。

学校の授業を受けるだけでは理解できなかったことも、先に予習に取り組んでおくことで理解できるようになります。

また、学校の授業の予習に取り組んでおくと、授業中に発表などで活躍できる機会が増えるので、内申点(通知表の評定)を上げることもできます。

数学と英語を優先

予習は全教科に取り組めるのがベストですが、教科を絞るのであれば、数学と英語を優先すべきです。

数学と英語は積み上げ式の教科だからです。

苦手を残してしまうと、その後の学習内容を理解できなくなってしまうので、一つひとつ丁寧に理解していくことが大切です。

優先3:先取り学習

新中学1年生の春休みには、先取り学習に取り組めると非常に良いです。

先取り学習に取り組めると、受験に有利だからです。

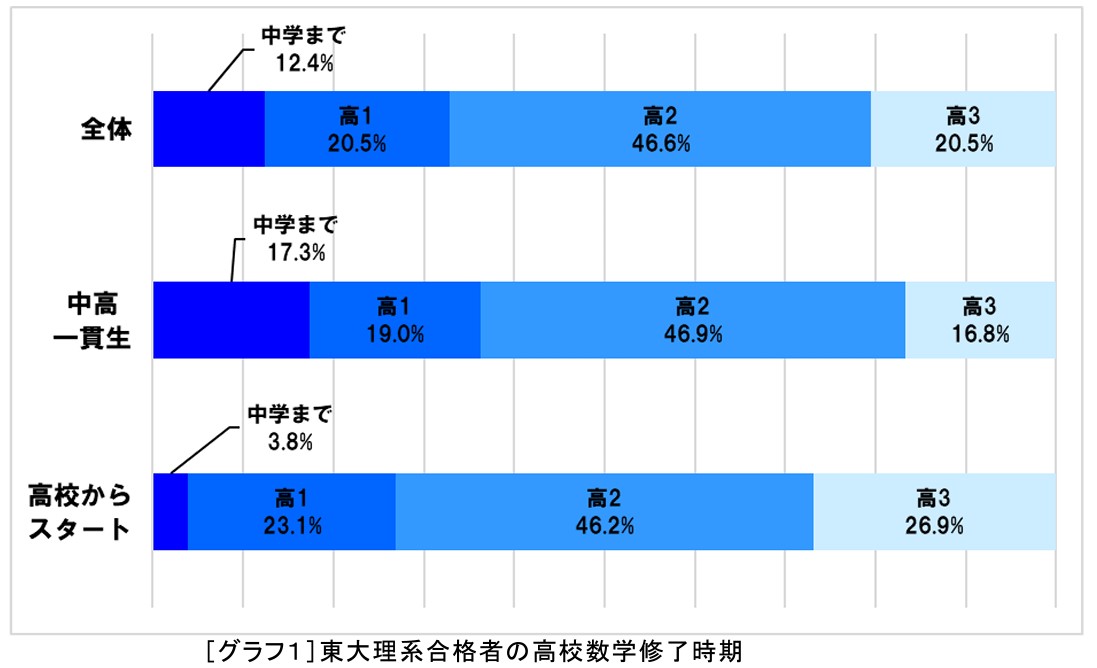

実際に、難関大学現役合格者は、高校3年生までの数学の学習内容を早期に終わらせている傾向があります。

参考として、東京大学理系の現役合格者の、数学Ⅲまでの全範囲の修了時期を見てみましょう。

データから読み取れること

- 東大理系現役合格者の約80%が、高2までに数学Ⅲまでの全範囲学習を修了

- 中高一貫校に通っていた場合、約83%が高2までに修了

- 高校数学を高1から習い始めた高校生も、約77%が高2までに修了

受験を見据えるのであれば、先取り学習はとても有利です。

特に、数学と英語を優先して先取り学習に取り組めると良いです。

▼あわせて読みたい

>>中学からの数学の先取り学習は難関大学合格のために必須

▼あわせて読みたい

>>中学生の英語の先取りは受験で勝つために超重要!【元塾教室長が解説!】

新中1の春休みの勉強時間

新中学1年生の春休みの勉強時間は、1日3時間~5時間が目標です。

まずは1日3時間を目標に頑張れると良いです。

春休みの前後の期間も使って、毎日3時間勉強に取り組めると、かなり多くのことに取り組むことができます。

これまでの学習理解度にもよりますが、多くの子どもにとっては、中学校の勉強でつまずかないようにするために十分な勉強量と言えます。

家庭学習の習慣がついていない子どもにとっては、1日3時間の勉強は長く感じてしまうかもしれません。

その場合は、まずは1日1時間から取り組めると良いです。

段々と勉強時間を伸ばしていき、ゴールデンウィークの時期には1日3時間以上取り組めるように慣らしていけると良いです。

まずは、はじめることが大切です。

新中1の春休みに伸ばすべき勉強力

新中学1年生の春休みは、取り組む勉強の内容についても大事なのですが、勉強への取り組み方を変えることも大事です。

中学からは、自分の力で自立的に勉強できる力が重要になるからです。

小学校の時とは異なり、学校から言われたことだけに取り組んでいれば良いというわけではありません。

定期テストや入試で点数を取れるようにするために、自分の力で勉強に取り組んで、自分の力で学力を伸ばしていくための勉強力が必要になります。

新中学1年生の春休みから少しずつ意識をして勉強に取り組み、勉強力を伸ばしていけると良いです。

新中学1年生の春休みに伸ばすべき勉強力は、主に次の10個です。

いきなりすべてに取り組むのは難しいので、一つひとつ取り組んでいけると良いです。

新中1の春休みに伸ばすべき勉強力

勉強力1:学習習慣

新中学1年生の春休みに最優先で取り組むべきことは、学習習慣をつけることです。

勉強を習慣化できなければ、定期テストや受験で結果を出すことができないからです。

小学校のうちは、先生から出された宿題に取り組んでいれば、カラーテストも通知表もある程度の成績を取ることができます。

ところが、中学校の勉強では、小学校の時よりもコツコツと積み上げていかなければ、定期テストで点数を取れませんし、受験でも苦戦してしまいます。

普段から継続的に勉強に取り組める習慣を作ることは、中学以降の勉強においては非常に大切になります。

毎日お風呂に入らないと気持ち悪いと感じるように、毎日勉強に取り組まないと気持ち悪いと思えるくらい習慣化できると良いです。

子どもが自分から勉強に取り組めるようになることが大事

中学校以降の勉強では、子どもが自分から勉強に取り組めるようになることが大事です。

周りから言われなければ勉強に取り組めない状態では、定期テストでも高校受験でも大学受験でも不利だからです。

子どもが自主的に勉強に取り組めるようにするためには、いろいろな対策を取る必要がありますが、勉強の習慣化が一番取り組みやすいです。

まずは、「◯時から◯時までは勉強する時間」というような家庭内のルール作りをして、学習習慣をつけられると良いです。

勉強力2:予習・復習の習慣

新中学1年生の春休み以降から、学校の授業の予習・復習に取り組む習慣をつけられると良いです。

特に、学校の授業がゆるやかに本格化していく4月のうちに習慣化できると有利です。

学校の授業内容を深く理解することが、定期テスト対策でも受験勉強でも一番大切だからです。

学校の授業の予習に取り組んで、学校の授業を受けて、学校の授業の内容を復習することで、同じ学習内容に繰り返し取り組むことができ、学習内容を深く理解することができます。

また、同じ学習内容に繰り返し取り組むことで、学習内容を定着させることができます。

学校の授業の前後で学習内容をしっかりと定着させられると、定期テストの対策も高校受験の勉強もスムーズに取り組むことができます。

勉強力3:効率的に暗記する力

新中学1年生の春休みは、効率的に暗記勉強に取り組むための力を育てられると良いです。

中学校以降の勉強では、定期テストで「点数」という結果を出す必要があるからです。

小学校では、「漢字を10回ずつ書いてきましょう」といった、宿題に丁寧に取り組むこと自体も評価されました。

一方、中学校では、定期テストの点数が大きな評価ポイントになります。

「10回ずつ書いた」ことよりも、「しっかりと暗記してテストで答えられた」ことのほうが大事になります。

工夫して取り組むことが大切

中学校以降の暗記学習では、言われたことにだけ取り組むのではなく、自分で勉強方法を工夫しながら取り組む必要があります。

どのように取り組むと、どのような結果が得られるのかを考えながら勉強に取り組む必要があります。

いきなり効率的な暗記方法を習得するのは難しいので、新中学1年生の春休みから意識をしはじめ、じっくりと自分にピッタリの暗記方法を研究していけると良いでしょう。

▼あわせて読みたい

>>英単語の覚え方!【中学生向け】成績アップにつながる効率的な暗記法とは?

勉強力4:問題演習を通して学力を伸ばす力

新中学1年生の春休みは、問題演習を通して学力を伸ばしていく力を育てられると良いです。

中学校以降の勉強では、授業を受けて「わかる」ようにするだけでなく、自分で問題を解いて「できる」ようにすることが大切だからです。

一方で、「問題を解いて丸付けをしたら勉強終わり!」としてしまう子どもは多いです。

しかし、勉強は丸付けをしてからが本当の勉強です。

できなかったことを、できるようにすることで学力が伸びていくからです。

丸付けの後の勉強にしっかりと取り組めるようになるかどうかが、中学校以降に成績を伸ばせるかどうかの大きな分かれ道になります。

アウトプット学習は自立学習の基本

中学校以降は、自立学習に取り組める子どもがどんどん成績を伸ばしていきます。

逆に、授業を受けるだけの勉強を続けている子どもは成績が伸びません。

問題演習などのアウトプット学習に、子どもが自分の力だけで正しく取り組めるようにする力を伸ばしいくことがとても重要です。

丸付けの後の勉強にしっかりと時間を割いて取り組めるよう、正しい勉強方法を学ぶ必要があります。

勉強力5:目先の結果にまどわされない力

新中学1年生の春休みは、目先の結果だけにまどわされない勉強方法を学んでいく必要があります。

定期テストや入試などの、出題範囲が広いテストに対応できるようにするためには、長期的な結果を意識して勉強に取り組む必要があるからです。

たとえば、英単語の小テストの30分前に一生懸命英単語を覚えて100点が取れたとしても、小テストが終わった途端に忘れてしまっては意味がありません。

同様にして、定期テストで点数を稼ぐためのテクニックを身につけても、受験では使えないかもしれません。

点数を取るためだけの対策をすると、大人になっても活用できる確かな学力はつかないかもしれません。

定期テストの点数というシビアな結果を求めながら、勉強の本質部分も追い求めなければなりません。

本質的な理解が大事

特に、難関校の受験を見据えているようであれば、公式や解法テクニックだけでなく、学習内容の本質を理解することを目指す必要があります。

難関校の入試では、小手先のテクニックだけでは解けない問題が出題されるからです。

また、本質的な理解ができている学習内容は、大人になってからも活用できることが多いです。

点数を取るためだけの表面上の理解だけでなく、「なぜ」や「どうして」を追い求められると、とても有意義です。

勉強力6:計画的に勉強する力

新中学1年生の春休みは、計画的に勉強する力を育てられると良いです。

定期テスト対策や受験対策の勉強では、自分で学習計画を立てて、その学習計画を自分で実行していく必要があるからです。

中学校からは、宿題だけに取り組んでいれば良いというわけではありません。

自分で取り組むべきことを考えて、結果を自分で分析して、次の試験に向けての作戦を自分で練らなければなりません。

いきなり完璧な学習計画を立てるのは難しいので、春休みの学習計画を立ててみて、計画どおりに勉強する練習をしてみると良いです。

最初から完璧を目指さず、少しずつできるようにしていけると良いです。

学習計画を立てることが苦手な場合は、次のようなことを試してみると良いです。

学習計画を遂行するためのポイント

ポイント1:計画表を作る

学習計画を作るのであれば、まずは学習計画表を作ります。

頭の中に作るのではなく、紙に書いたりパソコンやタブレットで作成したりして、必ず目に見える形にします。

プロジェクトを計画通りに進めるためには、見える化することが大切だからです。

表を作るのが大変なようであれば、カレンダーに書き込んでいくのも良いでしょう。

計画表には、その日に取り組む学習内容を具体的に書いていきます。

「数学の問題集に取り組む」ではなく、「数学のこの問題集の◯ページから▢ページまで終わらせる」という形で具体的に書いていきます。

「1日3時間取り組む」と決めたのであれば、3時間で終わらせられる量を書きます。

無理をして詰め込みすぎると計画が破綻しますので、少し余裕を持った計画を作れると良いです。

その日の学習内容が予定よりも早く終わってしまった場合は、翌日の学習分に取り組んでしまうと良いでしょう。

ポイント2:進捗をマーカーでチェックする

学習計画表は作るだけでなく、進捗チェックにも利用します。

実際に取り組めた学習内容は計画表にマーカーを引いていき、学習進捗を見える化します。

マーカーが引けなかった項目については、いつ取り組むかを考え、学習計画を修正します。

中学生にとっては進捗チェックは難しいので、保護者の方も手伝ってあげられると良いです。

ポイント3:ルールを決める

学習計画を計画通りに進めるためには、ルールを決めることが大切です。

特に、「この日は何時から何時まで取り組む」というように、勉強に取り組む時間を具体的に決めることはとても大切です。

時間を決めてしまえば取り組みやすいからです。

「毎日朝9時から12時までは勉強の時間」と決めてしまうのも良いでしょう。

逆に、「今日中に取り組む」や「夜やる」のようにしてしまうと、ダラダラしてしまいなかなか取り組めません。

ルール作りは習慣化の基本でもあります。

また、その日にやるべきことが終わらなかったらどうするべきかも決めておくと良いです。

「その日のうちに必ず取り組む」とするのがベストですが、生活習慣などによってはその日のうちに取り組むことができないこともあります。

「次の日は予定よりも早い時間から勉強をはじめる」などのルールでも良いと思います。

勉強力7:先取り学習に取り組む力

新中学1年生の春休みに、先取り学習に取り組む力をつけられととても良いです。

先取り学習ができると、受験で有利だからです。

一方で、先取り学習には、学校の授業のような強制力がありません。

自分で勉強に取り組んで、自分の力で理解していく必要があります。

また、いつまでにどこまで先取りするかなど、自分で計画を立てて実行していく力も必要になります。

先取り学習に取り組むのであれば、保護者の方がサポートしてあげる必要があるでしょう。

学習塾やタブレット教材などの、学習サービスを利用して先取り学習を進めていくのも良いでしょう。

▼あわせて読みたい

>>タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!

勉強力8:読書習慣

新中学1年生の春休みには、読書習慣をつけられると良いです。

読書を通して国語の力を伸ばすことができますし、読書を通して学校の勉強以外のことも知ることができるからです。

読書は、大人になってからの勉強でも重要です。

できるだけ若いうちに、本を通していろいろな知識を得る習慣をつけられると有意義です。

読む本は強制しない

子どもが読む本は、大人が強制しないほうが良いです。

無理やり読まされた本はおもしろくないですし、子どもが読書自体を嫌いになってしまう可能性があるからです。

子どもに読んでほしい本はあると思いますが、子ども自身が読みたい本や、子ども自身がおもしろいと感じる本を、自由に選ばせてあげたほうが良いです。

まずは読書の楽しさを知ることが先決です。

読書の楽しさを知ってきたら、読むべき本を強制するのではなく、おすすめの本を紹介できると良いでしょう。

▼あわせて読みたい

>>読書をして国語の成績を上げよう!ただし読むだけではダメです

勉強力9:広く学ぶことを楽しむ力

新中学1年生の春休みには、学校以外の勉強であっても、広く学ぶことを楽しむ力を育てられるととても良いです。

自分の「好き」を育てられる人は、深く学べる人だからです。

学校の勉強の対策だけでなく、知らないところに行ってみたり、興味があることに挑戦してみたりできるととても良いです。

学校の勉強だけが勉強ではありません。

いろいろなことに挑戦して、幅広く学ぶことが大切です。

学校の長期休み期間は、新しい経験をする絶好の機会です。

ぜひ、親子で何か新しいことに挑戦してみてください。

勉強力10:学ぶことの意味を考える力

新中学1年生の春休みには、学ぶことの意味を考える力を育てられると良いです。

具体的には、将来のことについて考える機会を作れると良いです。

将来の目標や、将来やりたいことが見つかると、自分から前向きに勉強に取り組むことができます。

また、勉強する目的を見つけられると、自分からより深く学ぼうと思うことができるようになります。

小学校を卒業して中学校に進学する、ちょうど節目となる時期です。

親子で一緒に、子どもの将来のことについて対話できると非常に有意義です。

▼あわせて読みたい

>>将来の夢が決まらない?夢の見つけ方11のポイント

▼あわせて読みたい

>>将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】

新中1の春休みの勉強に取り組むなら

ここからは、新中学1年生の春休みの勉強に取り組むのにおすすめの学習サービスを紹介します。

もちろん、独学でも新中学1年生の勉強を有意義にすることができますが、学習サービスなどを利用すると、より充実させることができます。

新中学1年生という大きな転換期には、まず優先すべきことをスタートさせてしまうことが大切です。

様子を見ていると、細々としたことを優先させてしまい、一番優先度の高いものに結局取り組めなくなってしまうからです。

もし、勉強を優先させるのであれば、先に勉強することを決めてしまい、それから部活動や習い事の時間を考えていったほうが良いです。

新中学1年生の春休みの勉強に利用するのであれば、次の6つがおすすめです。

新中学1年生の春休みの勉強におすすめ

おすすめ1:学習塾の中学準備講座

新中学1年生の春休みの勉強には、学習塾の中学準備講座がおすすめです。

学習塾を利用して、新中1の春休みから3年間継続的にコツコツと勉強に取り組むことができると、学校の定期テスト対策も高校受験も有利に進めることができるからです。

新中1の中学準備講座は、大幅な割引があったり、完全無料だったりすることが多いく、お得に塾に通いはじめることができます。

勉強は継続して取り組むことが大切なので、「無料だから」という安易な気持ちで中学準備講座を利用するのではなく、春休みが終わった後も通い続けることを念頭に利用したほうが良いです。

学習塾の費用は安くありませんので、3年間通い続けるにはコストがかかりますが、その分、勉強面でも受験面でも手厚くサポートしてもらえるのが大きなメリットです。

学習塾の中学準備講座

- 完全無料、または大幅な割引

- 3年間継続的にコツコツ勉強できる

- 勉強・受験をトータルでサポートしてもらえる

新中1の春期講習については、『なぜ新中1は春期講習を受けるべきなのか!絶大なメリットとその活用方法』で詳しく解説しています。

-

-

なぜ新中1は春期講習を受けるべきなのか!絶大なメリットとその活用方法

続きを見る

おすすめ2:タブレット教材・通信教育教材

新中学1年生の春休みの勉強には、タブレット教材・通信教育教材もおすすめです。

最近のタブレット教材はAIを活用しているものも多く、子どもの学習理解度をその場で測りながら、苦手克服に必要な問題を選んで出題してくれます。

学年をさかのぼって復習できたり、学年を超えて先取り学習できるタブレット教材もあるので、自由度高く効率的に勉強に取り組むことができます。

費用が安いというメリットがある一方、中学生が計画どおりに進めるためには、保護者が進捗管理等をサポートしてあげる必要があるというデメリットもあります。

最近は、『進研ゼミ』や『Z会』のようにAIやシステムが学習管理をサポートしてくれたり、『すらら』のように担当コーチがついてアドバイスをしてくれるタブレット教材も多いです。

タブレット教材・通信教育教材の特徴

- 学習内容や時間の自由度が高い

- AIの活用で効率化されている

- 費用が安い

- 保護者のサポートが必要

- AIやシステム、担当コーチが学習管理をサポート

定期テスト目標点別おすすめのタブレット教材

- 平均点を目指すなら

塾に通わず自宅で学習!自分のペースで学習できる!【すらら】

※苦手克服に特化!担当コーチがつく! - 400点以上を目指すなら

【進研ゼミ中学講座】

※学校の予習復習・定期テスト対策に特化! - 450点以上を目指すなら

Z会の通信教育 中学生コース

※学年最上位を目指せる! - 映像授業中心で450点以上を目指すなら

東進オンライン学校 中学部

※「先取り+定期テスト対策」ができる!

中学生向けのタブレット学習教材については、『中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】』で解説しています。

-

-

中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】

続きを見る

▼あわせて読みたい

>>タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!

おすすめ3:オンライン家庭教師・オンライン個別指導塾

新中学1年生の春休みの勉強には、オンライン家庭教師・オンライン個別指導塾もおすすめです。

近くに良い塾が見つからないときでも、オンラインであれば日本全国の講師から子どもにピッタリの先生を見つけることもできます。

オンライン個別指導塾・オンライン家庭教師は、基本的にはマンツーマン授業です。

きめ細かなサポートを受けられる一方、費用が高くなるのがデメリットです。

国語特化や数学特化など、特化塾があるのも特徴です。

オンライン個別指導塾・オンライン家庭教師の特徴

- 日本全国の講師から先生を選べる

- マンツーマン授業

- 費用が高い

- 特化塾もある

おすすめのオンライン家庭教師

- オンライン家庭教師WAM

※対面型個別指導塾に近い指導! - 「数強塾」オンライン数学克服塾〈プロ講師〉

※数学特化!苦手克服から応用問題対策まで! - 国語特化のオンライン個別指導【ヨミサマ。】

※東大生と1対1で対話!

オンライン個別指導・オンライン家庭教師についての詳細は、『オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】』で解説しています。

-

-

オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】

続きを見る

▼あわせて読みたい

>>オンライン家庭教師の9つのデメリット!対面や塾のほうが良い?

おすすめ4:映像授業

新中学1年生の春休みの勉強には、映像授業もおすすめです。

映像授業では、人気講師による一流の授業を、どこに住んでいても受講することができます。

また、映像授業は一般的な塾や予備校と違い、自分のペースでどんどん授業を受講することができます。

特に、学校の長期休み期間を活用すると、必要な部分を必要なだけ対策することができます。

費用が格安になるのも映像授業の大きなメリットです。

映像授業を提供している学習サービスでも、映像授業以外の部分が充実しているサービスも多いです。

たとえば、『東進オンライン学校』では、社会の第一線で活躍されている方の講演動画『未来発見講座』を視聴することができるので、将来のことについて子どもと対話するきっかけを作ることができます。

また、『スタディサプリ中学講座』では大量の演習問題に取り組むこともできます。

映像授業の特徴

- 料金が格安

- 自分のペースでどんどん受講できる

- 授業以外の部分が充実しているサービスも多い

中学生におすすめの映像授業

- スタサプ

(中学講座)

(中学講座)

※人気講師の授業を受け放題!演習問題も充実! - 東進オンライン学校 中学部

※「先取り+定期テスト対策」ができる!

各映像授業サービスの詳細は、『スタディサプリ中学講座は『授業+演習』で理解度アップ!料金・口コミは?』『東進オンライン学校中学部は映像授業で「先取り+定期テスト対策」ができる!料金・口コミは?』で詳しく解説しています。

-

-

【2025年版】スタディサプリ中学講座は『授業+演習』で理解度アップ!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】東進オンライン学校中学部は映像授業で「先取り+定期テスト対策」ができる!料金・口コミは?

続きを見る

おすすめ5:参考書・問題集

新中学1年生の春休みの勉強は、参考書や問題集を利用して取り組むこともできます。

問題集や参考書であれば、費用をほとんどかけずに取り組むことができます。

一方で、問題集を買い与えただけでは中学生が一人で取り組むのは難しいです。

学習計画を立てたり、学習進捗を管理したりと、保護者が手厚くサポートしてあげる必要があります。

問題集・参考書

- 費用がほとんどかからない

- 保護者の手厚いサポートが必要

小学校の総復習

小学校の学習内容の復習には、総まとめの問題集がおすすめです。

総まとめ問題集を解くことで苦手な部分を見つけ出し、見つけた苦手を学校の教科書や参考書などを利用して克服していけると良いです。

小学校の総まとめ用の問題集は数多く出版されているので、子どもの学習状況に合うものを購入すると良いでしょう。

先取り学習

中学校の学習内容の先取り学習には、基礎から解説されている参考書がおすすめです。

初めて勉強する内容でもスラスラと理解できるように、基礎の基礎から解説されているものが良いです。

また、解説だけでなく、基礎問題の演習にも取り組めものが良いです。

おすすめ6:習い事

新中学1年生の春休みに、新しい習い事に挑戦するのもおすすめです。

新中学1年生の春休みは、比較的時間に余裕がある時期なので、新しいことをはじめるのに良い時期です。

子どもの好きなものや得意なものを伸ばせるような習い事が良いです。

どのような習い事でも良いですが、今後の勉強や受験も見据えるのであれば、次の2つの習い事がおすすめです。

おすすめ1:英会話

新中学1年生の春休みに新しくはじめるのであれば、英会話がおすすめです。

実践的な英語は社会に出てからも役に立ちますし、学校教育でも英語4技能をバランス良く身につけていくことが重視されてきているからです。

英語4技能とは、「聞く」「話す」「読む」「書く」の4つの力のことです。

中学校の英語の授業では「読む」「書く」に偏ってしまうことが多いので、英会話で「聞く」「話す」の対策もできると、効果的に英語の力を育てることができます。

多様な文化や価値観に触れるという意味でも、英会話はおすすめです。

中学生の英会話についての詳細は、『中学生からの英会話教室は英語の成績アップに効果的!通うメリットと教室選びのポイント!』で解説しています。

-

-

中学生からの英会話教室は英語の成績アップに効果的!通うメリットと教室選びのポイント!

続きを見る

おすすめ2:プログラミング

新中学1年生の春休みに新しくはじめるのであれば、プログラミングもおすすめです。

プログラミングそのものを学ぶことも大事ですが、プログラムを組むのに必要な論理的な思考力を育てることもできるのが大きなメリットです。

実際に、学校教育ではプログラミング的思考力を育てることが重視されています。

プログラミング教育とは、子供たちに、コンピュータに意図した処理を行うよう指示することができるということを体験させながら、将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる力としての「プログラミング的思考」などを育むことであり、コーディングを覚えることが目的ではない。

引用:小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について(議論の取りまとめ)教育課程部会 教育課程企画特別部会(第17回) 配付資料:文部科学省

▼あわせて読みたい

>>子どもにプログラミング学習は必要!学習するメリットと身につけられる力

▼あわせて読みたい

>>「子どものプログラミングスクールやめとけ」は嘘!無駄にしないために気をつけること

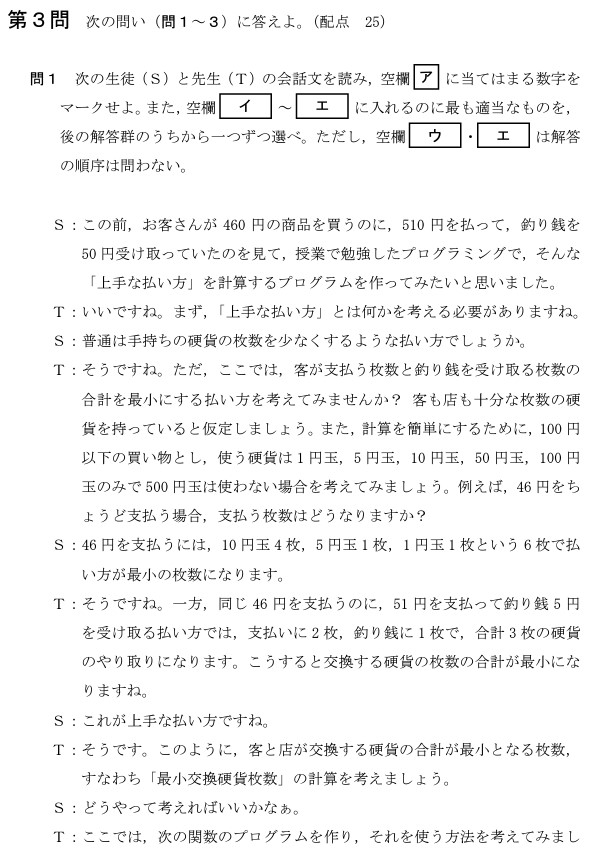

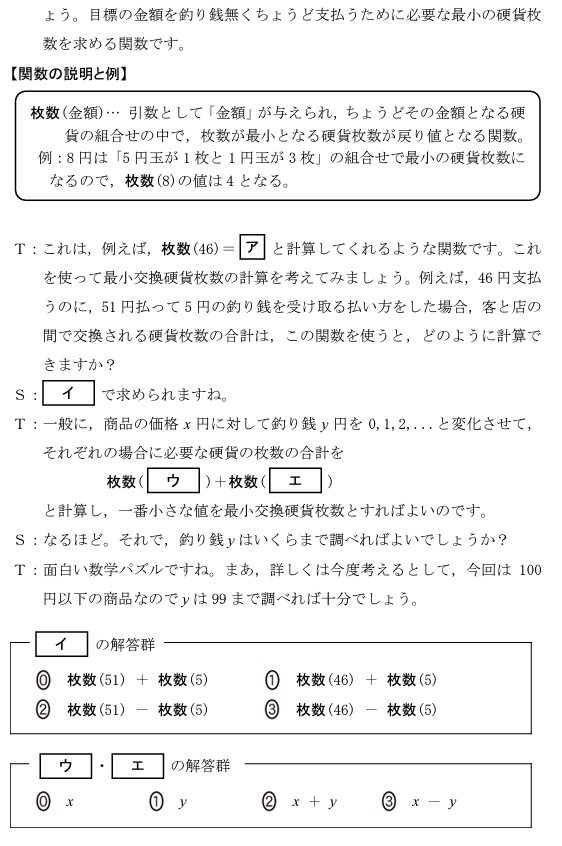

プログラミングは大学入試でも重要

2025年度から、国立大学の入試では大学入学共通テスト(旧センター試験)で「情報Ⅰ」の教科が基本的に受験必須となります。

この情報Ⅰでは、本格的なプログラミングの問題が出題される予定です。

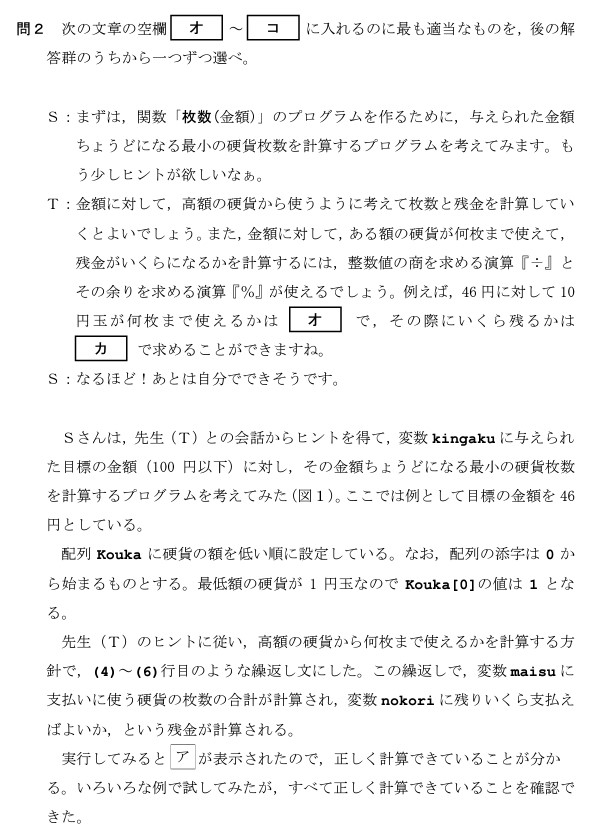

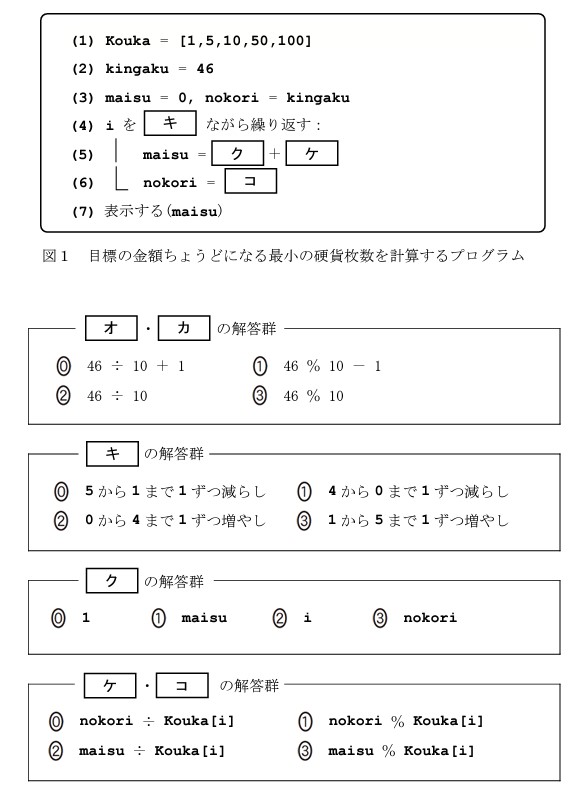

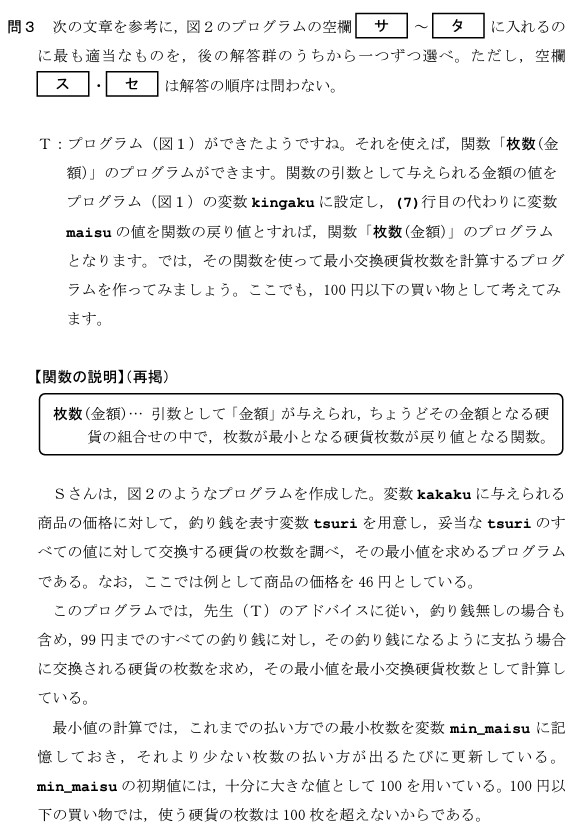

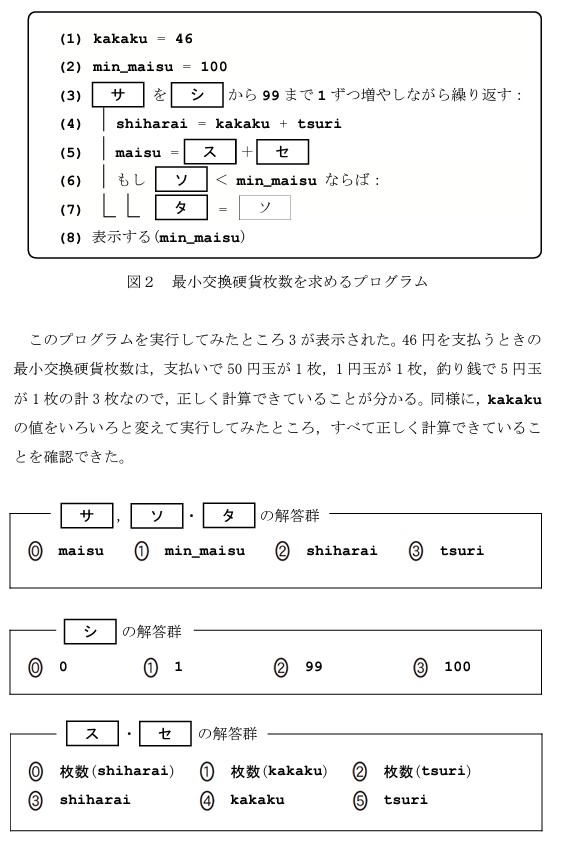

実際に試作問題で出題された問題を見てみましょう。

買い物の際に、客が支払う硬貨の枚数と、お釣りとして受け取る硬貨の枚数の合計が一番少なくなるようにするためのプログラムを組む問題です。

プログラムの組み方を数学的に考える問題や、実際に擬似プログラミング言語でコードを書く問題が出題されています。

プログラミングがよくわからないという方でも、「図1」と「図2」のコードを見れば、お遊びレベルのプログラミングではないことがわかると思います。

基本的なプログラミングの仕組みを、中学生のうちからしっかり理解しておくと大学入試で有利になります。

また、プログラミングのスキルはこれからの時代の必須スキルとなることが予想されます。

社会に出てからも活用できる確かなスキルを身につけるためにも、プログラミング学習はおすすめです。

中学生におすすめのプログラミングスクール

- 【LITALICOワンダー】

※基礎からテキストコーディングまで! - デジタネ(旧D-SCHOOLオンライン)

※100以上のコンテンツ使い放題!

プログラミングスクールについての詳細は、『子どもにおすすめのプログラミング教室12選!料金や特徴を比較!』で解説しています。

-

-

子どもにおすすめのプログラミング教室12選!料金や特徴を比較!

続きを見る

▼あわせて読みたい

>>『情報Ⅰ』ってどんな内容?テストの内容と対策方法を解説!

まとめ

それでは、新中学1年生の春休みに取り組むべき勉強についての解説をまとめます。

結論

中学1年生の春に勉強にでつまずいてしまう子どもは多いです。

勉強面でも生活面でも大きな変化があるので、新中1の春休みにしっかりと準備をしておく必要があります。

新中学1年生の春休みに勉強を頑張るメリットは、主に次の4つです。

新中1の春休みに勉強を頑張るメリット

新中学1年生の春休みは、1日3時間から5時間を目標に取り組めると良いです。

新中学1年生の春休みに伸ばすべき勉強力は、主に次の10個です。

いきなりすべてに取り組むのは難しいので、一つひとつ取り組んでいけると良いです。

新中1の春休みに伸ばすべき勉強力

新中学1年生の春休みの勉強に利用するのであれば、次の6つがおすすめです。

新中学1年生の春休みの勉強におすすめ

今回の記事が、お子様が新中1の春休みにしっかりと準備をして、充実した中学生活を送るきっかけとなればとてもうれしいです。

おすすめのタブレット教材

- 【進研ゼミ中学講座】

※学校の予習復習・定期テスト対策に特化! - Z会の通信教育 中学生コース

※学年最上位を目指せる! - 塾に通わず自宅で学習!自分のペースで学習できる!【すらら】

※苦手克服に特化!担当コーチがつく!

おすすめのオンライン家庭教師

- オンライン家庭教師WAM

※対面型個別指導塾に近い指導! - 「数強塾」オンライン数学克服塾〈プロ講師〉

※数学特化!苦手克服から応用問題対策まで! - 国語特化のオンライン個別指導【ヨミサマ。】

※東大生と1対1で対話!

中学生におすすめの映像授業

- スタサプ

(中学講座)

(中学講座)

※人気講師の授業を受け放題!演習問題も充実! - 東進オンライン学校 中学部

※「先取り+定期テスト対策」ができる!

-

-

なぜ新中1は春期講習を受けるべきなのか!絶大なメリットとその活用方法

続きを見る

-

-

高校入試の内申点とは?重要性・計算方法・上げ方を徹底解説!

続きを見る

-

-

中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】

続きを見る

-

-

オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】

続きを見る

-

-

中学生からの英会話教室は英語の成績アップに効果的!通うメリットと教室選びのポイント!

続きを見る

-

-

子どもにおすすめのプログラミング教室12選!料金や特徴を比較!

続きを見る

-

-

個別と集団を徹底比較!子どもに向いている塾はどちらか【元塾教室長が解説!】

続きを見る

-

-

【2025年版】オンライン家庭教師WAMは個別指導スタイルの授業をオンラインで受けられる!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】数強塾は数学が苦手な中学生・高校生の強い味方!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】ヨミサマ。は国語特化で本質的な読解力・思考力を育てられる!料金・口コミは?

続きを見る