こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

ケアレスミスで20点も30点も落としてしまう生徒は多いです。

保護者の方としては、ケアレスミスが原因で学校の成績が下がってしまったり、入試で不合格になってしまうのではないかと心配されているのではないでしょうか。

結論

子どもに「ケアレスミスをしないように注意しなさい。」と言っても、ケアレスミスは減りません。

「注意する」という抽象的な対策ではなく、もっと具体的な対策を行う必要があります。

今回は、ケアレスミスをしてしまう原因と、ミスを減らすための対策について解説します。

最後まで読んでいただき、お子様がケアレスミスを激減させて、テストで良い点数を取れるようにするための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

対面型の個別指導のような授業をオンラインで!

「オンライン家庭教師WAM![]() 」は、対面型の個別指導塾に近いスタイルの授業を、オンラインで受けることができるサービス!

」は、対面型の個別指導塾に近いスタイルの授業を、オンラインで受けることができるサービス!

安心の返金保証・成績保証!

▼詳しくはこちらから!

>>オンライン家庭教師WAMは個別指導スタイルの授業をオンラインで受けられる!料金・特徴は?

ケアレスミスを減らすことの重要性

ケアレスミスとは、不注意による間違いのことです。

勉強やテストにおいては、正解するための知識は十分あるのにも関わらず不正解となってしまうので、非常にやっかいなミスです。

ケアレスミスを完全になくすことはできませんが、減らすことはできます。

ケアレスミスを減らすための対策を行うことは、非常に重要なことです。

その理由は主に次の3つです。

ケアレスミスを減らすことの重要性

- テストの点数が上がる

- 日常生活でのミスを減らせる

- 仕事でのミスを減らせる

テストのケアレスミスを減らす対策は、日常生活でのミスを減らしたり、仕事でのミスを減らしたりするための対策と同じです。

勉強やテストの対策をとおしてケアレスミス対策を頑張ると、将来の仕事にも良い影響があります。

「おっちょこちょい」や「不注意」、「落ち着きが足りない」などの理由であきらめずに、ケアレスミス対策を頑張れると、将来活用できるスキルを身につけることができます。

ケアレスミスの原因

テストでケアレスミスをしてしまう原因は、主に次の7つです。

ケアレスミスをしてしまう原因

原因1:そもそもミスを減らす気がない

ケアレスミスをしても、あまり気にしない子どもは多いです。

そもそもテストの点数を上げることにそれほど興味がないからです。

ミスを減らそうとする気持ちがなければ、ミスを減らすことはできません。

原因2:演習不足

ケアレスミスが多い子どもは、勉強量が足りていないことが多いです。

勉強においては、「わかる」ことと「できる」ことは大きく異なります。

ミスをせずにテストでしっかりと点数を取れる子どもは、学習内容が「わかった」あとに、圧倒的な量の演習をこなして学習内容を「できる」ようにしています。

たとえば、足し算の計算方法をわかっていれば、「7+8=」という問題を解くことができます。

「7+8=」の計算方法がわかったあとで、さらに計算練習を100回すれば、テストのときにミスをしてしまうことはまずありません。

一方で、計算方法がわかったあとに1回も計算練習をしなければ、テストのときにミスをしてしまうかもしれません。

足し算を例にしましたが、引き算やかけ算や割り算でも同じですし、方程式や因数分解や微分積分でも同じです。

原因3:問題文をよく読んでない

実は、問題文を読まずに問題を解いている子どもはかなり多いです。

算数や数学の文章題は、文章中の数字しか読んでいない子どもも多いです。

理科の実験問題では、実験操作を読まずにいきなり(1)の設問から読みはじめる子どもも多いです。

国語や英語の長文読解問題で、本文を読まずにいきなり設問を解こうとする子どもも多いです。

「英語の長文読解問題って、本文読まなきゃダメですか?」という質問が飛び出すこともあります。

問題文を読み間違えて不正解になってしまったというミスは、実は結構根深い問題だったりします。

原因4:字が汚い

字が汚いため、自分の字を読み間違えてミスをすることも多いです。

または、解答欄に書いてある答えの字が汚すぎて、採点者に判読されすに不正解になってしまうケースも多いです。

英語の「r」と「v」、「t」と「f」が判読できないケースも多いです。

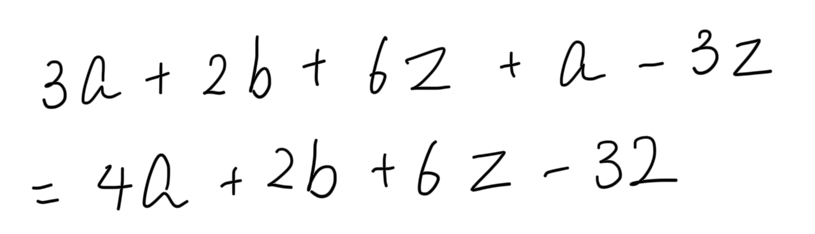

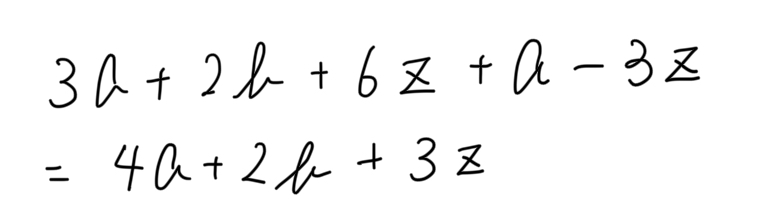

数学では、途中式中の「2」と「z」、「6」と「b」、「9」と「q」を読み間違えて計算ミスをすることも多いです。

原因5:時間や気持ちに余裕がない

テスト本番では、解答時間が足りずに焦ってミスをしてしまうことも多いです。

丁寧に考えて解けば正解できる問題でも、時間制限がある中で解くとミスをしてしまうことも多いです。

原因6:見直しをしていない

テストを一通り解き終わった後に、見直しをしない子どもも多いです。

解答時間が余ったのにもかかわらず、見直しをせずに落書きをしたり、寝たりしてしまっているケースも目立ちます。

原因7:寝不足

寝不足で集中力が欠けていると、ケアレスミスが増えます。

寝不足が原因で20点や30点失点してしまうことも珍しくありません。

ケアレスミスを減らすための具体的な対策

ケアレスミスをしてしまう原因がわかったので、続けてケアレスミスを減らすための具体的な対策を考えていきましょう。

ケアレスミスを減らすための具体的な対策は、主に次の9つです。

ミスを減らすための対策

対策1:ミス分析ノートを作る

ケアレスミスを減らすためには、ミスを分析して、分析を記録するためのミス分析ノートを作ることが大切です。

ミスを分析することで、自分のミスの傾向を具体的に知ることができ、ミスの傾向を具体的に知ることができれば、同じミスをしないように注意することができるからです。

「ミスをしてしまった」という抽象的な分析では同じミスを繰り返してしまいますが、「どういうときに」「どんなミスをして」「なぜミスをしてしまったか」というように具体的に分析すれば、同じミスをしないように気をつけることができます。

また、ミス分析ノートをテスト本番の直前に読み返すようにすれば、テスト中、何に注意して問題を解けば良いのか意識することができます。

つまり、ミスの分析はできる限り具体的にすることが大切です。

具体的には次のような項目を考えると良いでしょう。

ケアレスミス分析リスト

- どういう状況でミスをしたか

- 具体的にどのようなミスをしたのか

- なぜミスをしたか

- 同じミスをする頻度はどれくらいか

対策2:「計算ミス」を具体化する

ケアレスミスを減らすためには、計算ミスをただの計算ミスと考えずに、具体的に分析することが大切です。

計算ミスの原因を具体化しなければ、注意すべきポイントがわからずに、同じ計算ミスを繰り返してしまうからです。

計算ミスのパターンはいろいろとありますが、具体例として次の3つを紹介します。

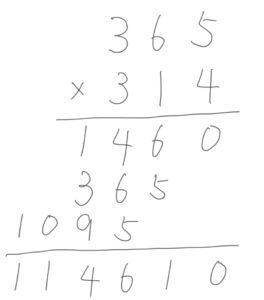

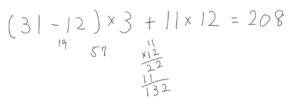

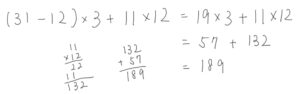

例1:筆算するときにケタをそろえられていない

計算ミスのよくあるパターンとしては、筆算でのミスが挙げられます。

次の計算ミスを分析してみましょう。

計算ミス分析

- かけ算の筆算をする時

- 筆算がたてにそろっていなかったから、ケタが違う数字同士を足してしまった

- 10問中1問くらいの頻度でやらかす

たてにしっかりとそろえて数字を書いていれば、このようなミスはありません。

具体的に分析をしてミス分析ノートに書き記していくと、筆算をたてにそろえるように注意できるようになります。

例2:途中式を書かずに雑にメモをする

計算ミスのよくあるパターンとしては、途中式をしっかりとかかずに、適当にメモしてしまうというものもあります。

次の計算ミスを分析してみましょう。

計算ミス分析

- 式が長い計算をするときに

- 途中計算をその辺に適当に書いてしまったので、どの数字を足せばよいのかわからなくなってしまった

- 3日に1回くらいやらかす

途中式をしっかりと書いて、筆算を書く場所を決めておけば防げたミスです。

具体的に分析をしてミス分析ノートに書き記していくと、途中式をサボらずに書けるようになっていきます。

例3:数字とアルファベットを読み間違える

計算ミスのよくあるパターンとしては、数字とアルファベットを読み間違えてしまうというものもあります。

次の計算ミスを分析してみましょう。

計算ミス分析

- 文字式の計算をするときに

- 「z」と「2」を読み間違えてしまった

- 10回に1回くらいやらかす

アルファベットの書き方を工夫すれば防げたミスです。

具体的に分析をすれば、読み間違えないようにするための工夫を考えたり、読み間違えないようにするための方法を先生に聞いたりすることができます。

対策3:問題文にラインを引く

ケアレスミスを減らすためには、問題文にラインを引きながら読むことが大切です。

問題文にラインを引きながら読んでいけば、問題文を読み飛ばすこともありませんし、読み落とすことを防ぐこともできるからです。

テストのときだけラインを引くのではなく、普段勉強するときからラインを引いて、クセをつけておくことが大切です。

問題文の読み落とし防止には、問題文の音読も効果的です。

黙読では読み落としてしまうことがあっても、音読をすると読み落とすことはありません。

一方で、試験中は音読することはできませんので、ラインを引くことをメインに取り組めると良いです。

特に、数学(算数)や理科で問題文の読み間違えが多い子どもに有効です。

▼あわせて読みたい

>>算数の文章題の苦手を克服するための8つのコツ【元塾教室長が解説!】

▼あわせて読みたい

>>RISU算数は算数に特化したタブレット教材!料金・口コミは?

▼あわせて読みたい

>>『カンガエMAX。』は思考力と読解力を育てられるタブレット教材!料金は?特徴は?

対策4:解答欄がずれていないか定期的に確認するクセをつける

ケアレスミスを減らすためには、解答欄がずれていないか定期的に確認するクセをつけることが大切です。

解答欄を間違えてしまうミスは結構多いからです。

解答欄が1つずれてしまうと、その後の問題が全部バツになってしまい、大惨事になってしまいます。

一方で、解答欄間違えミスの原因は主に次の2つのパターンなので、注意はしやすいです。

解答欄間違えミスの原因

- 「あとで解こう」と思って飛ばした問題の解答欄に、次の問題の答えを書いてしまった

- 解答欄を1つ見落としてしまい、次の問題の解答欄に答えを書いてしまった

解答欄のズレは、問題番号を定期的に確認するクセをつければ防ぐことができます。

テストのときだけではなく、普段勉強しているときから、問題番号と解答欄の番号が合っているかどうか確認する習慣づけをしておくと良いです。

対策5:普段から見直しを習慣づける

ケアレスミスを減らすためには、テスト中に見直しを行うことが大切です。

見直しをすることで20点以上救われることも多いからです。

テスト本番のときだけ見直しをしようとする子どもも多いのですが、普段の勉強から見直しをする習慣をつけることが大切です。

普段やっていないことを、テスト本番で取り組むのは難しいからです。

テスト中にミスが少ない子どもは、普段の勉強でもミスが少ない傾向があります。

逆に、テスト中にミスが多い子どもは、普段の勉強からミスが多いことが多いです。

見直しはポイントを絞って

テストの見直しは、的を絞って取り組むことが大切です。

テストには制限時間があり、すべての問題を見直しすることはできないからです。

的を絞るために大切なのは、普段の勉強でのミス分析です。

普段からミスの分析をしていれば、自分がどんなミスを、どれくらいの頻度でしているかがわかっています。

そうすれば、自分がミスをしやすいポイントに絞って見直しをすることができます。

テスト前にミス分析ノートを読んでおくと、何に注意して見直しをするべきか整理することができます。

対策6:演習量を増やす

ケアレスミスを減らすためには、演習量を増やすことが大切です。

何度も取り組んだ問題はミスをしにくいですし、演習にしっかりと取り組んでいればテストの解答時間にも余裕ができて、見直しの時間を十分に確保できるようになるからです。

問題を解いて丸付けをするだけで終わりにするのではなく、ほとんど頭を使わなくても解けるようになるまで、何度も繰り返して解くようにすると良いです。

演習量を増やすならタブレット学習教材

演習量を圧倒的に増やすのであれば、タブレット学習教材を活用することをおすすめします。

最近のタブレット学習教材はAIを活用していて、子どもの理解度に合った最適な問題を、好きなだけたくさん解くことができるからです。

学年を超えて取り組める教材も多いので、学年をさかのぼって苦手を克服したり、学年を先取りした得意を伸ばしていったりすることもできます。

小学生におすすめのタブレット教材

- 【進研ゼミ小学講座】

※学校の授業の予習復習に最適!教科書別対応! - Z会の通信教育 小学生コース

※学年最上位を目指せる!難関中学受験対策も! - 塾に通わず自宅で学習!自分のペースで学習できる!【すらら】

※苦手対策特化!どこまでも戻って学べる! - 東進オンライン学校 小学部

※映像授業で学校の授業+αの学び!

定期テスト目標点別おすすめのタブレット教材

- 平均点を目指すなら

塾に通わず自宅で学習!自分のペースで学習できる!【すらら】

※苦手克服に特化!担当コーチがつく! - 400点以上を目指すなら

【進研ゼミ中学講座】

※学校の予習復習・定期テスト対策に特化! - 450点以上を目指すなら

Z会の通信教育 中学生コース

※学年最上位を目指せる!

-

-

小学生におすすめのタブレット学習教材はどれ?目的別に元塾教室長が徹底比較!

この記事では、小学生におすすめのタブレット学習教材を徹底比較しています。

続きを見る

-

-

中学生におすすめのタブレット学習教材6選!目的別に元塾教室長が徹底比較!

この記事では、中学生におすすめのタブレット学習教材を徹底比較しています。

続きを見る

-

-

高校生におすすめのタブレット学習教材6選!目的別に元塾教室長が徹底比較!

この記事では、高校生におすすめのタブレット学習教材を徹底比較しています。

続きを見る

対策7:小テストは常に満点を目指す

ケアレスミスを減らすためには、小テストで常に100点満点を目指すことが大切です。

常に満点を目指すことで、ミスを許さないという気持ちを育てることができるからです。

小テストの合格点は80点程度に設定されている事が多いので、80点を目指して勉強する子どもが多いです。

しかし、80点を目指す勉強をしてしまうと、「少しであればミスをしても大丈夫」というマインドができあがってしまいます。

入試や定期テスト、模試などの大きな試験で100点を目指すのは難しいかもしれませんが、小テストで100点を取るのは難しいことではありません。

満点を取りやすい小テストで、「ミスは絶対に許さない!」という気持ちを作っておけると、大きな試験でもミスを減らすことができます。

対策8:テストで高得点を取る目的を考える

ケアレスミスを減らすためには、テストで良い点数をとる意義や目的を考えることが大切です。

目標やゴールがなければ、頑張り続けることは難しいからです。

「何のためにケアレスミスを減らす必要があるのか」「何のためにテストで良い点数を取る必要があるのか」という意義を、子どもと一緒に考えられると良いです。

将来の夢や目標を考える時間を作る

「テストの成績が良かったら〇〇を買ってあげる」などのご褒美で子どものモチベーションを上げることもできますが、ご褒美でのモチベーションアップはあまりおすすめしません。

ご褒美は、勉強の本来の目的ではないからです。

知識や能力は、将来なりたいものになるための手段であり、将来やりたいことをやるための道具です。

テストで良い点数を取るための意義は、子どもの将来のためであるべきです。

目の前の安易なご褒美のためにするべきではありません。

いきなり子どもに将来の夢や目標を持たせるのは難しいので、まずは子どもと一緒に考える時間を作り、少しずつ夢を育てていけると良いです。

▼あわせて読みたい

>>将来の夢が決まらない?夢の見つけ方11のポイント

▼あわせて読みたい

>>将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】

将来の夢を重視している学習塾・予備校

- 東進オンライン学校

※将来のことを考える講座がある! - モチベーションアカデミア

※大学受験の先にある社会を見据えた指導! - 東進ハイスクール・東進衛星予備校

※夢・志を育む指導!

対策9:テスト前日はよく寝る

ケアレスミスを減らすためには、テスト前日によく寝ることが大切です。

寝不足で集中力が低下すると、ケアレスミスが増えるからです。

寝不足を軽視してしまう子どもは多いです。

子どもは体力があるので、ある程度寝不足でも生活できてしいますが、集中力は確実に落ちています。

勉強を頑張ってテストの点数を20点上げるのは大変ですが、寝不足による不注意で20点分以上ケアレスミスしてしまうのは簡単です。

前日に夜遅くまで頑張ることよりも、しっかりと睡眠時間を確保することのほうが点数アップにつながることが多いです。

テスト前日に早く寝ることを折り込んで、学習計画を立てることが大切です。

▼あわせて読みたい

>>【定期テスト前日】得点アップのための必勝勉強法!【元塾教室長が解説!】

▼あわせて読みたい

>>定期テストで点数を取れない3つの理由と8つの対処法【元塾教室長が解説!】

▼あわせて読みたい

>>定期テストで450点取って高校受験でも勝つための勉強法

まとめ

それでは、ケアレスミスをしてしまう原因と、ミスを減らすための対策についての解説をまとめます。

結論

子どもに「ケアレスミスをしないように注意しなさい。」と言っても、ケアレスミスは減りません。

「注意する」という抽象的な対策ではなく、もっと具体的な対策を行う必要があります。

ケアレスミスを減らすための対策を行うことは、非常に重要なことです。

その理由は主に次の3つです。

ケアレスミスを減らすことの重要性

- テストの点数が上がる

- 日常生活でのミスを減らせる

- 仕事でのミスを減らせる

テストでケアレスミスをしてしまう原因は、主に次の7つです。

ケアレスミスをしてしまう原因

- そもそもミスを減らす気がない

- 演習不足

- 問題文をよく読んでない

- 字が汚い

- 時間や気持ちに余裕がない

- 見直しをしていない

- 寝不足

ケアレスミスを減らすための具体的な対策は、主に次の9つです。

ミスを減らすための対策

- ミス分析ノートを作る

- 「計算ミス」を具体化する

- 問題文にラインを引く

- 解答欄がずれていないか定期的に確認するクセをつける

- 普段から見直しを習慣づける

- 演習量を増やす

- 小テストは常に満点を目指す

- テストで高得点を取る目的を考える

- テスト前日はよく寝る

今回の記事が、お子様がケアレスミスを激減させて、テストで良い点数を取れるようになるきっかけとなればとてもうれしいです。

-

-

小学生におすすめのタブレット学習教材はどれ?目的別に元塾教室長が徹底比較!

この記事では、小学生におすすめのタブレット学習教材を徹底比較しています。

続きを見る

-

-

中学生におすすめのタブレット学習教材6選!目的別に元塾教室長が徹底比較!

この記事では、中学生におすすめのタブレット学習教材を徹底比較しています。

続きを見る

-

-

高校生におすすめのタブレット学習教材6選!目的別に元塾教室長が徹底比較!

この記事では、高校生におすすめのタブレット学習教材を徹底比較しています。

続きを見る