こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

小学生のときは理科が得意だったのに、中学校の定期テストではだんだんと成績が落ちてきてしまう子どもは多いです。

保護者の方としては、理科を得意にする方法はないか、高校入試に向けていつから理社に力を入れれば間に合うのかなど、いろいろと悩まれているのではないでしょうか。

結論

理科をただの暗記科目だと思って勉強していると、いつの間にか苦手科目になってしまっている場合が多いです。

理科は、効果的な方法で勉強に取り組んで正しく理解できると、定期テストでも入試でも得点源にすることができます。

今回は、理科を定期テストや入試で得点源にするための効果的な勉強法について解説します。

最後まで読んでいただき、お子様が効果的な方法で理科の勉強に取り組み、定期テストの成績を伸ばしたうえで、入試でも高得点を取れるようにするための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団指導塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

1対1の個別指導!

【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上

- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法

▼公式サイトで詳細をチェックする

【個別教室のトライ】![]()

理科の勉強を頑張るメリット

英語・数学・国語の主要教科に力を入れるあまりに、理科や社会の勉強を後回しにしてしまっている中学生は多いですが、理科や社会にもしっかりと取り組んで対策するべきです。

理科の勉強を頑張ることには、メリットが多いからです。

理科の勉強を頑張るメリットは、主に次の4つです。

理科の勉強を頑張るメリット

メリット1:定期テストや入試で得点源にしやすい

理科の勉強を頑張るメリットは、定期テストや入試で得点源にしやすいことです。

理科は、英語・数学・国語に比べると、苦手を克服しやすいからです。

定期テスト対策や入試対策の勉強では、理科や社会が後回しにされてしまうことが多いですが、それでも高得点を取れてしまう子どもは多いです。

理科は、比較的短い時間である程度の対策ができる教科なので、しっかりと時間を割いて勉強に取り組めば、英語や数学よりも成績を速く伸ばすことができ、得点源にすることができます。

メリット2:苦手を個別に対策しやすい

理科の勉強を頑張るメリットは、苦手分野を個別に対策しやすいことです。

理科は英語・数学・国語とは異なり、積み上げ式の教科ではないからです。

理科は新しい単元の勉強に入る時に、過去に学習した勉強内容があまり必要でないことも多く、単元ごとに個別に苦手対策に取り組むことができます。

一方で、英語・数学・国語のような積み上げ式の教科の場合、以前に学習した単元の内容を理解できていないと、新しい単元の学習内容をまったく理解できないことも多いです。

たとえば、「分数」をよく理解できていない子どもが、「分数の方程式」を解けるようにすることは難しいです。

もちろん、理科でも前提知識が多いほうが新しい単元の勉強に取り組むときにスムーズに理解することができますが、前提知識があやふやであっても取り組みやすい単元が多いのも事実です。

メリット3:論理的思考力を鍛えられる

理科の勉強を頑張るメリットは、論理的思考力を鍛えられることです。

理科は、実験や観察の結果を論理的に考えて考察することができる教科だからです。

理科を「暗記教科」だと勘違いしてしまっている子どもも多いですが、そんなことはありません。

確かに、理科には覚えなければならないことが多いです。

一方で、論理的に考えて答えを導き出す問題も多いです。

理科を正しく勉強して理解することで、論理的思考力を伸ばすことができます。

メリット4:理系人材が求められる時代になっている

現代の社会では、理解人材が求められています。

知識や情報に簡単にアクセスすることができるようになり、知識そのものを持っていることよりも、知識や情報を論理的に分析・活用して、課題を解決していくことが重要視されるようになってきているからです。

学校でもプログラミング教育や探究学習の重要性が増していますし、高校や大学でも理系人材の育成を重視した学校・学部が増えています。

理科の学習をとおして論理的思考力を育てることができると、大人になってからも活用できる力を伸ばしていくことができます。

理科が苦手になってしまう理由

理科が苦手になってしまう理由は、主に4つあります。

勉強がわからないときの勉強法

理由1:定期テストを暗記で乗り切ろうとしている

理科が苦手になってしまうのは、定期テストを暗記で乗り切ろうとしているからです。

「理科は暗記科目だ」と勘違いしてしまっている子どもは多いです。

実際に、定期テストでは丸暗記だけでもある程度の点数を取れてしまいます。

定期テストは出題範囲が狭く、基礎的な問題が多いからです。

一方で、入試は丸暗記では乗り切れません。

近年の入試問題は、単純な知識を問うような問題は少なくなり、思考力や判断力を問う問題が増えているからです。

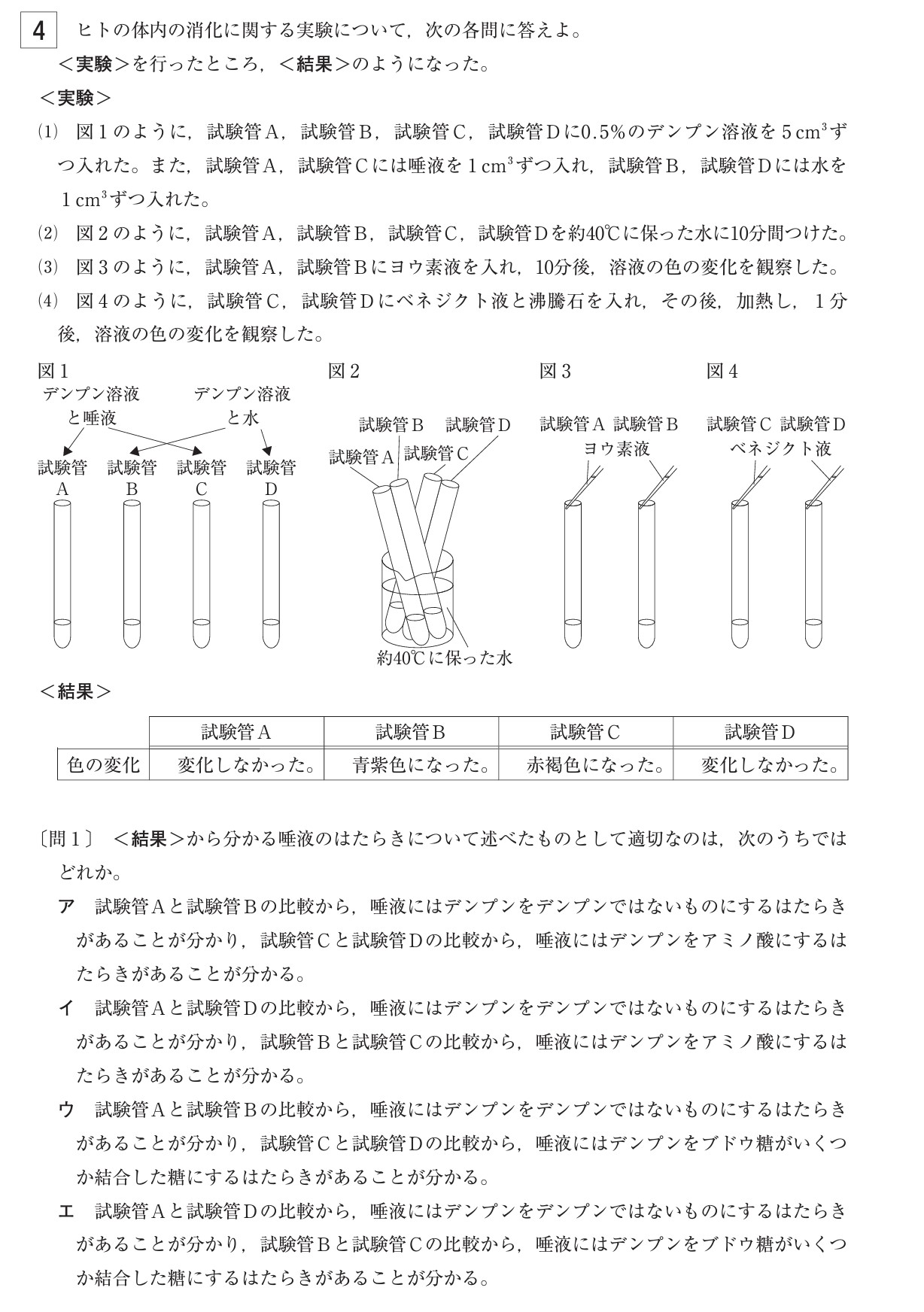

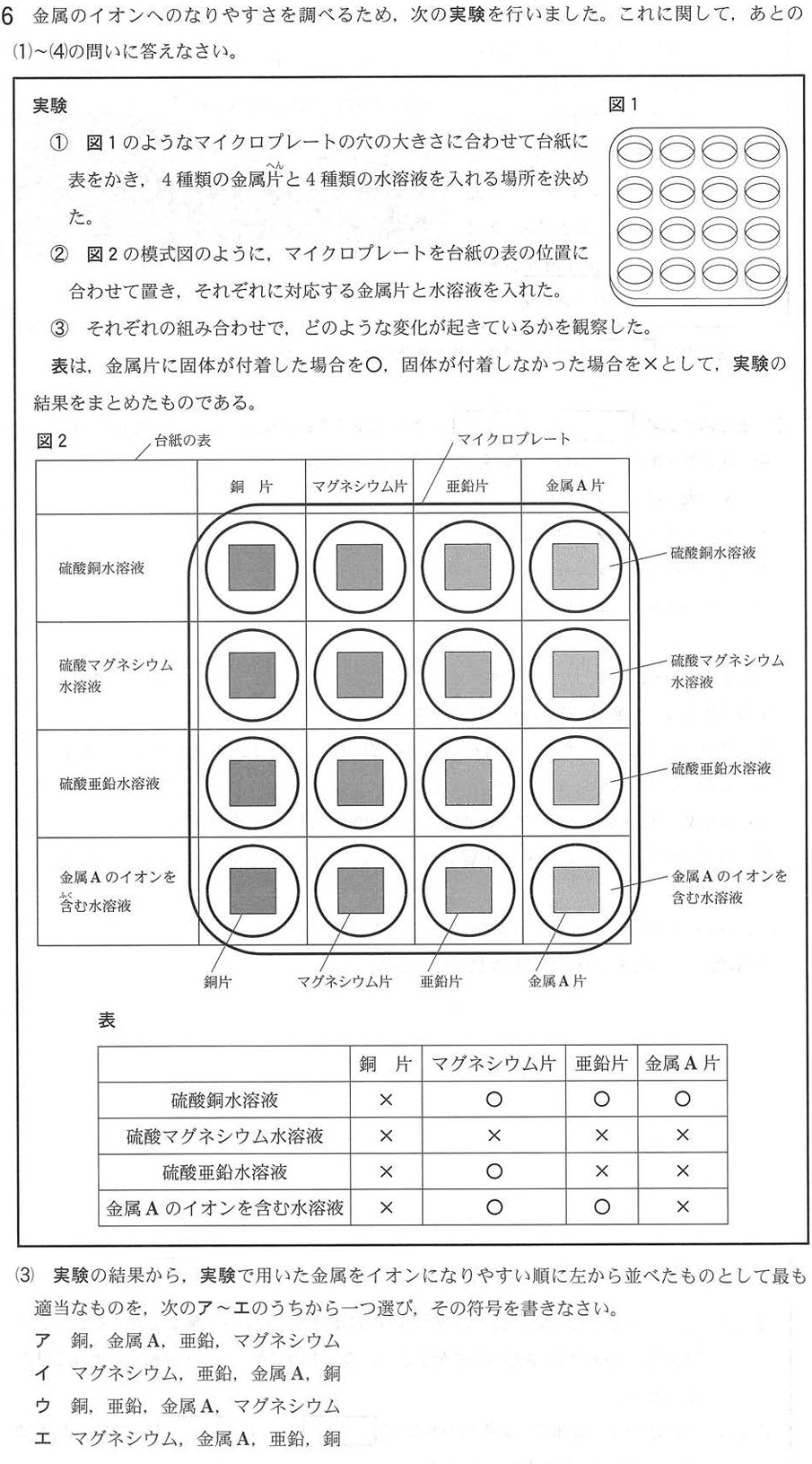

具体例として、東京都公立高校の理科の入試問題を見てみましょう。

単純な知識を答える問題ではなく、どの実験結果から、どのような考察ができるのかを考えて答える必要がある問題です。

このような問題を、丸暗記の知識だけで答えるのは非常に難しいです。

公式の丸暗記もNG

理科の計算問題を、公式を丸暗記して、数字を公式に当てはめるだけで解いてしまっている子どもも多いですが、公式の丸暗記はどの教科でも基本的にはNGです。

公式の丸暗記は、似たような公式と混同しやすく、出題範囲が狭い定期テストでは有効であっても、出題範囲が広い入試を乗り切るのは難しいからです。

また、公式の丸暗記は理科の本質的な理解にはつながらず、思考力も育ちません。

思考力が育たないので、応用問題にも対応できません。

▼あわせて読みたい

>>定期テストはできるのに模試の点数が取れない!たった1つの理由と4つの対策方法

理由2:理解が浅い

理科が苦手になってしまうのは、理解が浅いにも関わらず、わかった気になってしまうからです。

小テストや定期テストでは、用語や公式を丸暗記すればある程度の点数を取れてしまうため、理解が浅くてもわかった気になってしまいやすいです。

しかし、本質を理解していないただの丸暗記は、テストが終わればどんどん忘れていってしまうものです。

理解が浅くても、範囲が狭い小テストや定期テストでは点数を取れますが、入試に対応できる力がついているとは言えません。

理由3:現象をイメージできていない

理科が苦手になってしまうのは、現象をイメージできていないからです。

特に、電流や力、原子、イオンなど、肉眼では見えないものを理解するときには、頭の中で画像や動画のようなイメージを作ることが大切です。

これを、教科書や問題集に書いてある「文字」で丸暗記しようとすると、現象を正しく理解することができません。

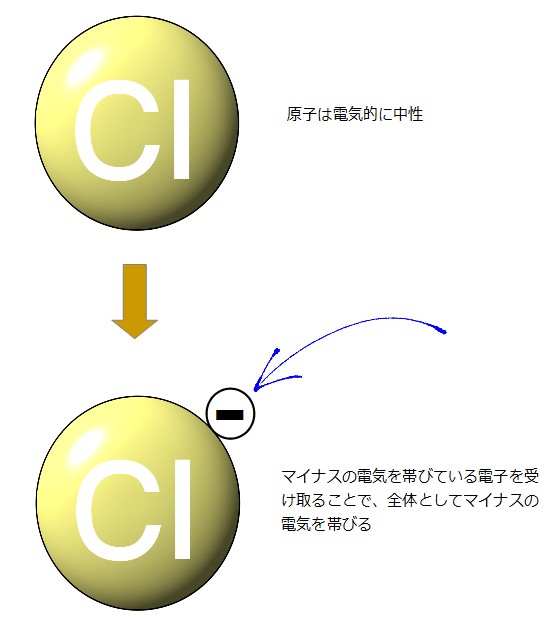

たとえば、陰イオンの勉強をしているときに、「陰イオンとは、電子を受け取って、マイナスの電気を帯びたイオンである」という、教科書の文章を丸暗記してしまえば、小テストでマルをもらえます。

そのため、教科書の文章を文字として丸暗記するだけで、実際にはどのようなことが起こっているのかをイメージできていない子どもも多いです。

陰イオンの勉強をするときは、教科書の文字を覚えるのではなく、下のようなイメージとして理解する必要があります。

イメージとして現象を理解することで、このあとで学習する「電気分解」や「化学電池」をスムーズに理解することができます。

一方で、文字を丸暗記しただけでは、「電気分解」や「化学電池」の仕組みを理解するのは難しいでしょう。

試験中もイメージすることが大事

理科では、試験中にも現象をイメージする必要があります。

問題文や設定を読んで、「何が起こるか」をイメージできなければ、問題を解くことができないからです。

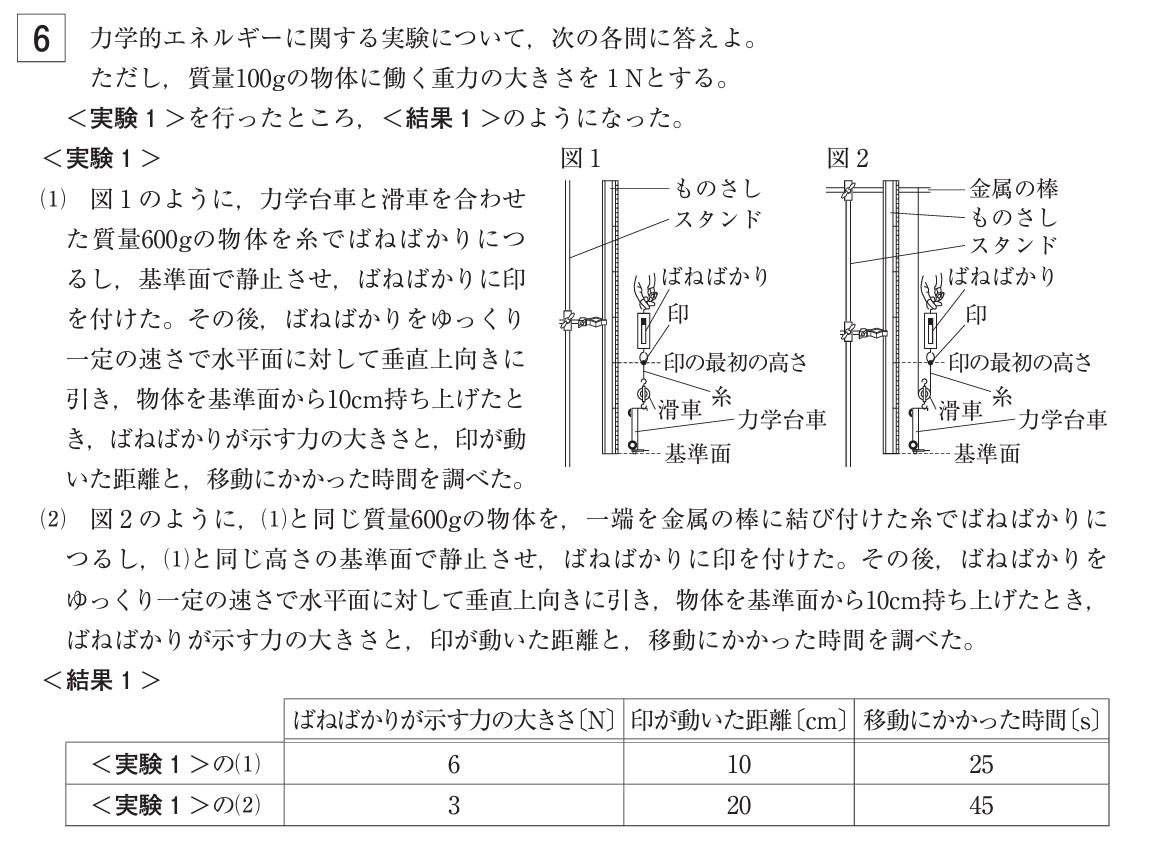

具体例として、東京都公立高校の理科の入試問題を見てみましょう。

ばねばかりを垂直上向きに引いたときに、滑車や力学台車がどのように動いていくかをイメージできなければ、問題文の意味を理解することさえできません。

特に、物理分野や化学分野では、「何が起こるか」をイメージすることが非常に大切です。

高校の物理や化学ではより抽象的な現象を扱うようになり、抽象的な現象のイメージができずにチンプンカンプンになってしまい、理科の勉強をあきらめてしまう高校生も多いです。

理由4:演習量が足りない

理科が苦手になってしまうのは、演習量が足りないからです。

「わかる」ことと「できる」ことは異なります。

どんなに知識のインプットを頑張って「わかる」ようにしても、問題を解いてアウトプットする練習をして「できる」ようにしなければ、テストの問題を解けるようにはなりません。

また、演習問題をたくさん解いていると、思ったよりも学習内容を理解できていないことに気づくこともできます。

演習問題にどれだけ時間をかけて取り組めるかという点が、テストの結果を大きく左右することになります。

理科で特に苦手になりやすい分野

理科で特に苦手になりやすい分野は、次のような分野です。

苦手になりやすい分野

- 力と圧力

- 電流

- 化学変化と原子・分子

- 酸・アルカリとイオン

- 天体

- 遺伝

- 大地の変化

これらの分野を得意にできると、ライバルたちに大きな差を作ることができます。

多くの中学生が「難しい」と感じる分野ではありますが、理科を正しい方法で勉強することができれば、それほど難しくありません。

丸暗記で乗り切るのではなく、正しく理解することが大切です。

理科の効果的な勉強法

ここからは理科の効果的な勉強法を解説していきます。

理科の効果的な勉強法のポイントは、主に次の7つです。

理科の効果的な勉強法

勉強法1:暗記はイメージとセットで覚える

理科の暗記事項は、文字として暗記するのではなく、画像や動画などのイメージとセットで覚えることが大切です。

理科は、実験や観察をとおして学ぶことが多い教科で、文字だけを覚えても意味がないことが多いからです。

先ほど例としてあげた「陰イオン」でも、「陰イオンとは、電子を受け取って、マイナスの電気を帯びたイオンである」という言葉を暗記するのではなく、下のようなイメージを覚えることのほうが大切です。

文字を暗記しても、イメージを覚えても、小テストでは同じようにマルをもらえますが、もっと発展的な内容を学習する際の理解度が大きく異なります。

特に、肉眼では観察しにくい現象は、イメージで覚えておくとはとても大切なことです。

単純暗記もイメージとセットで

抽象的な現象等ではなく、より単純な暗記事項であっても、理科ではイメージとセットで暗記することが大切です。

イメージとセットで覚えたほうが長期記憶にしやすいですし、テストでも絵や画像で問われることも多いからです。

たとえば、「平行脈とは、葉脈が葉の長軸方向にほぼ平行に走っているもの」「網状脈とは、葉脈が細分し、網目状に走っているもの」というように文字で暗記するよりも、下のようなイラストや画像などのイメージで覚えたほうがずっと簡単です。

試験でも、解答の選択肢が文字ではなく、絵や写真になっていることもあります。

理科では、新しい言葉を覚えたら、必ず写真や図、動画などのイメージも調べてみると非常に効果的です。

▼あわせて読みたい

>>効率的な暗記方法!長期記憶にするための19のコツ【元塾教室長が解説!】

勉強法2:公式は暗記よりも原理の理解を目指す

理科の計算問題を、公式の丸暗記で乗り切ろうとする子どもも多いですが、公式は丸暗記するのではなく、公式の「原理」や「意味」も理解しなくてはいけません。

すべての公式と解法を丸暗記するのは、出題範囲が広い入試では現実的ではないからです。

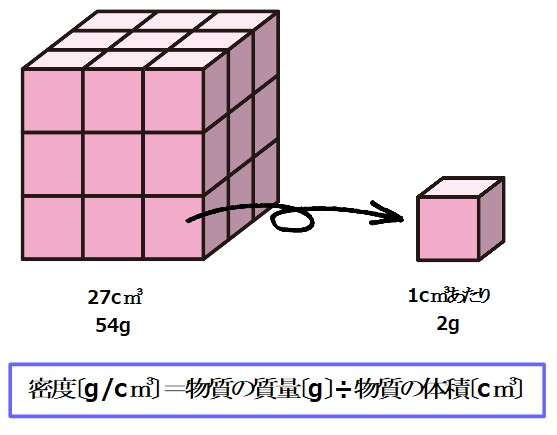

たとえば、密度は、

密度〔g/c㎥〕=物質の質量〔g〕÷物質の体積〔c㎥〕

という公式を使って求めることができますが、理科では「圧力」「質量パーセント濃度」「湿度」「速さ」「オームの法則」など、同じようなわり算の公式が多く存在していて、どれがどの公式なのかこんがらがってしまう中学生が多いです。

一方で、「密度とは、物質1c㎥当たりの質量である」ということを理解していれば、公式を覚えなくても密度を求めることができます。

公式を暗記するのではなく、公式が表す「原理」や「意味」を理解することが大切です。

「意味」を理解していれば、解法を暗記していなくても、または、うっかり公式を忘れてしまったとしても、その場で考えて答えを求めることができます。

また、公式の「意味」を理解できていれば、いろいろな場面で応用することもできます。

公式は「暗記しておくと便利な道具」くらいな意識として、常に「原理」や「意味」を理解するようにするべきです。

勉強法3:実験は「手順・注意点・結果・考察」に注目する

理科の実験は、実験結果を暗記するのではなく、次の4点に注目することが大切です。

ポイント1:手順

理科の実験でまず大切なことは、実験手順です。

実験の手順がわからなければ、実験を行うことができないからです。

また、「ビーカー」や「試験管」、「シャーレ」などの、実験器具の名称や正しい使い方を覚えることも重要なポイントです。

理科においては正しい手順で実験を行うことは非常に重要なので、当然試験で問われることも多いです。

ポイント2:注意点

理科の実験で大切なことは、実験中の注意点を知っておくことです。

理科の実験で注意を怠ると、事故につながる可能性があるからです。

「塩素」や「硫化水素」は有害なので注意が必要ですし、ガスバーナーを使用するような実験では、少しの不注意が大きな事故につながることもあります。

安全に実験を行うことは非常に重要なので、当然試験で問われることも多いです。

ポイント3:結果

試験で良い点数を取るためには、有名な実験の実験結果は知っておくべきです。

実験結果を知っておくと、試験で確実に正解できますし、短時間で問題を解くことができ、見直しの時間を確保できるからです。

たとえば、「炭酸水素ナトリウムを加熱すると、水・二酸化炭素・炭酸ナトリウムに分解される」というように、良く出題される実験の実験結果は暗記してしまうと良いでしょう。

実験結果を暗記していなくても、問題文を読んで考察すれば結果を導き出すことができることが多いですが、出題者側も「これくらいのことは知っているだろう」ということを前提に問題を作っていることが多いです。

基礎知識として知っておいたほうが良いです。

ポイント4:考察

理科の実験では、実験結果よりも、実験結果の考察のほうが大切です。

どのような結果から、どのようなことがわかるかということを論理的に考えられるようにすることが大切です。

理科の学習においては、単純な知識量の多さよりも、論理的に考えて考察・判断することのほうが重要だからです。

入試でも、先程も具体例として挙げたような実験結果を考察する問題が出題されたり、中学生が行ったことがないような実験の結果を考察させたりする問題が増えています。

具体例として、千葉県公立高校の理科の入試問題を見てみましょう。

ほとんどの中学生は、この問題で問われている実験を行ったことがないので、実験結果から自力で考察して解答を考えなければなりません。

実験結果を知っているかどうかという知識ではなく、実験結果から現象を考察できるかどうかという思考力が問われています。

理科の実験は結果を知るだけではなく、どのような実験結果から、どのようなことを考察できるかというところまで考えなければなりません。

勉強法4:記述問題をあきらめない

理科の問題では、記述問題が出題されることも多いです。

「記述問題=難しい問題」と思っている中学生は多く、記述問題だとわかると考えることをあきらめてしまう中学生も多いです。

しかし、記述問題をあきらめてしまうのはもったいないです。

学習内容を丸暗記をせずに、しっかりと理解できていれば、記述問題は簡単に解けるからです。

また、よく出題されるオーソドックスな記述問題も多いので、練習問題をたくさん解いていると、何度も似たような記述問題を解くことになります。

何度も解いているうちに、自然に記述できるようになってしまう場合も多いです。

記述問題は難しくないので、あきらめずに練習問題にたくさんトライしてみるべきです。

勉強法5:演習を徹底する

理科の勉強では、演習を徹底することが大切です。

勉強して「わかった」ことを、テストでも「できる」ようにアウトプットすることで、テストでしっかりと正解できるようにすることができるからです。

どの教科でも同じですが、演習問題にどれだけ時間をかけて取り組めるかが、テストの点数を大きく左右します。

インプットの勉強をできる限り早期に仕上げて、演習に取り組むための時間を確保することが大切です。

一方で、学習内容をしっかりと理解していなければ、どれだけたくさん演習問題に取り組んでも無駄になってしまうことが多いです。

インプットの勉強をおろそかにせずに、正しく理解しなければなりません。

演習問題に取り組んでいる最中も、理解があやふやだと感じた部分は、もう一度復習してインプットし直したほうが良いです。

学校のワークは3周解く

問題集を解いて丸付けをして勉強を終わりにしてしまう中学生は多いのですが、同じ問題を繰り返し解くことは非常に大切です。

自分だけの力で解けるようにならなければ、テストで出題されても得点できないからです。

定期テスト前に、学校のワークは最低2周、可能であれば3周解くのが理想です。

ワークを周回するので、ワークには直接書き込まずに、別のノートに解いていきます。

1周目に解けなかった問題にチェックを入れておき、2周目はチェックがついている問題に取り組みます。

2周目でも解けなかった問題にはさらにチェックを入れておき、3周目は2回ともチェックをつけた問題だけに取り組みます。

これを繰り返して、すべての問題を自分だけの力で解けるようにしていきます。

学校ワークの使い方

- 直接書き込まずに、別のノートに解く

- ワークは3周解く

- 2周目は、1周目に解けなかった問題を解く

- 3周目は、1周目でも2周目でも解けなかった問題だけを解く

▼あわせて読みたい

>>定期テストで点数を取れない子の特徴と改善策!今日からできる見直しリスト

▼あわせて読みたい

>>定期テストで450点取る方法!一段上の勉強法と科目別攻略ポイント

勉強法6:勉強時間を確保する

勉強で一番大切なことは、しっかりと時間をかけて努力することです。

定期テストまでに学習内容を正しくインプットし、十分な演習量を確保するとなると、かなりの時間が必要になります。

特に、理科や社会のテスト勉強は後回しにされることも多く、勉強時間が不足してしまうことも多いです。

テストの日程を意識しながら、計画的に学習に取り組むことが大切です。

また、普段の学校の授業の予習・復習に取り組めると、定期テスト前の勉強に余裕ができます。

普段の学校の授業の予習・復習に取り組んで、学習内容をしっかりとインプットしておくことができると、定期テスト前のインプット学習の時間を短縮することができるからです。

難関高校の受験を目指すのであれば、先取り学習にも取り組むべきです。

先取り学習に取り組むのであれば、数学や英語を優先することをおすすめします。

数学や英語の勉強は、特に時間がかかるからです。

数学や英語の先取り学習に取り組めると、定期テスト前に数学や英語の勉強にかける時間を短縮することができ、その分他の教科の勉強に取り組むことができるようになります。

▼あわせて読みたい

>>高校受験で勝つために数学の先取りは必須?難関校を目指す家庭の現実戦略

▼あわせて読みたい

>>高校受験で差がつく英語の先取り学習|難関高校を目指すならいつまでに何をすべき?

勉強法7:苦手単元を把握する

理科の勉強に取り組むときは、自分の苦手単元をしっかりと把握して、苦手を克服していくことが大切です。

理科は得意な単元と苦手な単元が大きく分かれることが多く、苦手を克服することができれば、理科全体の成績を大きく伸ばすことができるからです。

テストは100点までしか取れないので、得意分野を伸ばすよりも、伸びしろの大きい苦手分野を克服したほうが、全体の点数を引き上げることができます。

苦手探しは模試や定期テストを活用

定期テストや模試は「点数」という数値で評価されるため、苦手把握にとても役立ちます。

特に点数を取れなかったテストの出題範囲が苦手単元なので、そこから手を付けていくと良いです。

定期テストや模試の結果は貴重な分析データなので、受けっぱなしにするのではなく、必ず復習や分析をすることを強くおすすめします。

▼あわせて読みたい

>>定期テストの復習で学力を伸ばす!効果的な取り組み方とポイント

▼あわせて読みたい

>>定期テストの振り返り完全ガイド!苦手克服と効率学習のポイント

中学生の理科対策におすすめの教材

中学生が理科の対策に取り組むのであれば、次のような教材がおすすめです。

中学生の理科対策におすすめの教材

おすすめ1:学校ワーク

中学生が理科の対策に取り組むのであれば、学校ワークを何度も解くのがおすすめです。

定期テストは、学校ワークからの出題が多いからです。

いろいろな問題集に手を出すよりも、学校ワークを何度も解き直して、「もう解けない問題は一つもない」という状態を目指したほうが効果的です。

学校ワークには基礎学力を養うのに適した問題が載っているため、学習の土台づくりにも適しています。

おすすめ2:『中学教科書ワーク』シリーズ

『中学教科書ワーク』シリーズは、中学校で使用している教科書に準拠した問題集です。

教科書に沿った問題集なので、学校の授業に合わせて問題演習を進めることもできるし、定期テスト前の問題演習にも活用することができます。

学校ワークが配られていない場合や、学校ワークの解答解説が分かりづらいという場合に活用すると良いです。

手軽にできるWEBアプリや、赤シートを使って暗記できるスピードチェック、カードを使って暗記できるポケットスタディなど、便利なツールも利用することができます。

おすすめ3:中学理科が面白いほどわかる本

『中学理科が面白いほどわかる本』は、基礎の基礎から発展まで学べる参考書・問題集です。

初学者でも理解できる丁寧な解説がついているため、理科が苦手な子どもでも取り組むことができます。

「理解して覚える」ことを目指して作られているため、用語の丸暗記から抜け出すことができます。

理科の全範囲が1冊にまとまっているため、定期テスト対策にも高校受験対策にも活用することができます。

おすすめ4:スタディサプリ中学講座

スタディサプリ中学講座は、映像授業を活用して勉強できるタブレット学習教材です。

スタディサプリでは、一流講師によるわかりやすい授業をいつでもどこでも格安で受けられるだけでなく、基礎問題の演習にも取り組むことができます。

授業を受けて「わかる」ようにできるだけでなく、演習問題に取り組んで「できる」ようにすることができます。

小学校から高校までの授業をいくらでも受け放題なので、過去の学習内容の復習から、高校3年生までの先取り学習まで、自由に取り組むことができます。

▼スタディサプリ中学講座の公式サイトはこちらから

スタサプ![]()

スタディサプリ中学講座についての詳細は、『スタディサプリ中学講座は『授業+演習』で理解度アップ!料金・口コミは?』で解説しています。

-

-

【2025年版】スタディサプリ中学講座は『授業+演習』で理解度アップ!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】

続きを見る

中学生の理科対策におすすめの学習塾

中学生の理科対策には、次のような学習塾がおすすめです。

中学生の理科対策におすすめの学習塾

おすすめ1:森塾

中学生の理科対策には、個別指導塾『森塾』がおすすめです。

森塾では、リーズナブルな料金で定期テスト対策や学校の勉強対策に取り組めるからです。

先生1人に生徒2人までの少人数制の個別指導塾なので、問題を解くだけの授業にならずに、しっかりと解説や指導をお願いすることができます。

1科目+20点の成績保証制度があるので、安心して利用できます。

▼森塾の公式サイトはこちらから

【森塾】![]()

おすすめ2:明光義塾

中学生の理科対策には、個別指導塾『明光義塾』がおすすめです。

明光義塾では、10段階学習法で、子どもの現状の成績に応じた、最適な指導を受けることができるからです。

授業では、学習内容を子どもが自分の言葉で説明するので、しっかりと理解できているかどうかを確認しながら学習を進めることができます。

教室が多く、家の近くにあることも多いので、便利に利用することができます。

▼明光義塾の公式サイトはこちらから

個別指導の明光義塾![]()

おすすめ3:個別教室のトライ

中学生の理科対策には、『個別教室のトライ』がおすすめです。

個別教室のトライでは、完全マンツーマン授業で苦手対策に取り組むことができるからです。

専任講師と教育プランナーが、一人ひとりに合わせたカリキュラムを作るので、現状の学力に合った授業計画を立ててもらうことができます。

▼個別教室のトライの公式サイトはこちらから

【個別教室のトライ】![]()

おすすめ4:オンライン家庭教師ドリーム

中学生の理科対策には、オンライン家庭教師『ドリーム』がおすすめです。

オンライン家庭教師ドリームには、普段からの学習習慣を身につけられる仕組みがあるからです。

宿題が毎日細かく設定されて、写真で提出するので、日々の勉強に取り組みやすく、学習習慣を身につけやすいです。

24時間いつでもLINEで質問することもできるので、普段の勉強に取り組みやすい仕組みが整っています。

1科目+20点の成績保証制度があるので、安心して利用できます。

▼オンライン家庭教師ドリームの公式サイトはこちらから

>>オンライン家庭教師ドリーム

オンライン家庭教師ドリームについての詳細は、『オンライン家庭教師ドリームは定期テスト対策と受験勉強に最適!メリット・デメリットや料金は?』で解説しています。

-

-

【2025年版】オンライン家庭教師ドリームは定期テスト対策と受験勉強に最適!メリット・デメリットや料金は?

続きを見る

-

-

オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】

続きを見る

おすすめ5:中高一貫校専門 個別指導塾WAYS

中学生の理科対策には、中高一貫校専門個別指導塾『個別指導塾WAYS』がおすすめです。

個別指導塾WAYSでは、「長時間指導」と「塾内完結」で、勉強の量と質を確保することができるからです。

中高一貫校専門の塾なので、特に「中だるみしてしまっている」と感じているご家庭におすすめです。

低料金で長時間指導を受けられることも大きなメリットです。

▼個別指導塾WAYSの公式サイトはこちらから

中高一貫校専門 個別指導塾WAYS![]()

定期テストは全教科で点数を取ることが大事

中学校の定期テストでは、理科の点数を取れるようにするだけでなく、全教科の点数を伸ばしていくことが大切です。

苦手な教科を作らずに、全教科でしっかりと点数を取れるようにすることが、トータルの成績を伸ばすためのポイントだからです。

他教科の対策も含め、中学生の定期テスト対策については、『中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド』に詳しくまとめてあります。

ぜひチェックして、定期テスト全体の成績アップを目指してください。

-

-

中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド

続きを見る

まとめ

それでは、理科を定期テストや入試で得点源にするための効果的な勉強法についての解説をまとめます。

結論

理科をただの暗記科目だと思って勉強していると、いつの間にか苦手科目になってしまっている場合が多いです。

理科は、効果的な方法で勉強に取り組んで正しく理解できると、定期テストでも入試でも得点源にすることができます。

理科の勉強を頑張るメリットは、主に次の4つです。

理科の勉強を頑張るメリット

理科が苦手になってしまう理由は、主に4つあります。

勉強がわからないときの勉強法

理科で特に苦手になりやすい分野は、次のような分野です。

苦手になりやすい分野

- 力と圧力

- 電流

- 化学変化と原子・分子

- 酸・アルカリとイオン

- 天体

- 遺伝

- 大地の変化

理科の効果的な勉強法のポイントは、主に次の7つです。

理科の効果的な勉強法

中学生が理科の対策に取り組むのであれば、次のような教材がおすすめです。

中学生の理科対策におすすめの教材

中学生の理科対策には、次のような学習塾がおすすめです。

中学生の理科対策におすすめの学習塾

今回の記事が、お子様が効果的な方法で理科の勉強に取り組み、定期テストの成績を伸ばしたうえで、入試でも高得点を取れるようになるきっかけとなればとてもうれしいです。

-

-

【2025年版】スタディサプリ中学講座は『授業+演習』で理解度アップ!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】オンライン家庭教師ドリームは定期テスト対策と受験勉強に最適!メリット・デメリットや料金は?

続きを見る

-

-

オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】

続きを見る

-

-

中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】

続きを見る

-

-

中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド

続きを見る