こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

模試の活用方法について、悩まれている保護者の方は多いです。

入試までの限られた時間の中で、問題集やドリルで対策していくべきか、模試の復習に時間をかけて取り組むべきか、迷われているかもしれません。

結論

学力を伸ばすためには、模試を受けっぱなしにしないことが超重要です。

模試の活用スキルは志望校合格のために絶対に必要です。

今回は、学力を伸ばして志望校合格を目指すための模試の活用方法ついて解説します。

記事の後半では、復習ノートや分析ノートの作り方についても解説します。

最後まで読んでいただき、お子様が模試を有効活用して、第一志望校合格を勝ち取るための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

1対1の個別指導!

【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上

- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法

▼公式サイトで詳細をチェックする

【個別教室のトライ】![]()

模試の復習が超重要な理由

学力を伸ばすためには、模試の復習が超重要です。

学力が高い子どもほど模試の復習にしっかりと取り組みますし、逆に、学力がなかなか伸びない子どもは模試を受けっぱなしにしてしまっていることが多いです。

模試に限らず、学校の定期テストや英検などの検定試験でも同じようなことが言えます。

模試の復習が超重要な理由は、主に3つあります。

模試の復習が超重要な理由

一つひとつ解説します。

理由1:学習効果が高い

模試の復習は学習効果が非常に高く、普段の勉強よりもずっと学力アップできます。

普段の勉強よりも、模試のときのほうが真剣に集中して問題に取り組めるからです。

一生懸命に取り組んだ問題は印象に残りやすいので、復習で取り組んだ学習内容も頭に残りやすいです。

模試の復習には時間がかかりますが、学習効果のことを考えれば、時間をかけるだけの価値があります。

理由2:普段の勉強の効率アップにつながる

模試の復習にしっかりと取り組めると、普段の勉強の効率もアップします。

復習の大切さを理解している子どもほど、学力を身につけることができるからです。

丸付けをしてからが本当の勉強です。

解けなかった問題を解けるようにすることが本当の勉強です。

勉強が苦手な子どもは、問題を解いて丸付けをするまでが勉強だと勘違いしていることが多いです。

復習の大切さを理解することが、本当の勉強に取り組むための第一歩とも言えます。

理由3:過去問演習を有意義にできる

普段から模試の復習にしっかりと取り組めていると、入試直前期に取り組む過去問演習で大きく学力を伸ばすことができます。

模試の復習と過去問演習の復習は、基本的には同じだからです。

逆に、模試の復習がうまくできていない状態で過去問演習に取り組んでも、ただ問題を解くだけになってしまいます。

過去問演習は、合格の可能性を測るものでも力試しをするものでもありません。

試験の出題傾向を研究しながら、学力を伸ばしていくために取り組むものです。

過去問演習で入試直前期に学力をグイグイ伸ばすためにも、普段から模試や定期テストの復習にはしっかりと取り組むべきです。

▼あわせて読みたい

>>定期テストの復習で学力を伸ばす!効果的な取り組み方とポイント

▼あわせて読みたい

>>定期テストの振り返り完全ガイド!苦手克服と効率学習のポイント

過去問演習はPDCAサイクルが大切

過去問演習では、PDCAサイクルを回すことが大切です。

PDCAサイクルとは、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(対策・改善)」の4つのプロセスをぐるぐると循環させることで、改善と効率化を目指すというものです。

過去問演習においては、PDCAのそれぞれのプロセスは次のように置き換えられます。

過去問演習でのPDCA

- Check⇒模試を受ける

- Action⇒復習、分析する

- Plan⇒学習計画を立てる

- Do⇒学習計画を実行する

何も考えずに過去問を解き続けていても意味がありません。

1回1回目的を持って取り組み、学力を伸ばすために毎回毎回取り組みを改善していく必要があります。

模試を受けながらPDCAサイクルを回す練習をすることで、過去問演習を有意義なものにすることができます。

模試を活用するためのポイント

模試を活用して学力を伸ばしていくために押さえておくポイントは、主に次の8点です。

模試を活用するためのポイント

一つひとつ解説します。

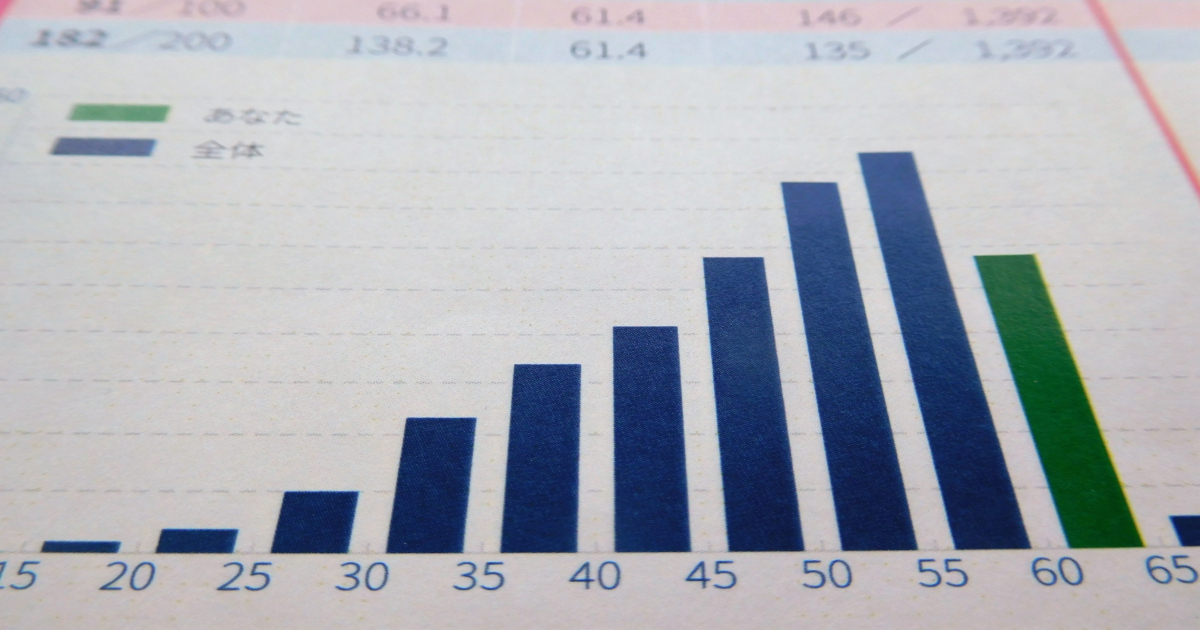

ポイント1:判定に一喜一憂しない

模試の結果を確認するときに、合否判定に一喜一憂する子どもや保護者は多いのですが、判定に一喜一憂することにあまり意味はありません。

あくまでも模擬試験であり、これで合否が決まるわけではないからです(※一部、模試の結果を合否判定に利用している都道府県や学校もあります)。

模試でずっとA判定が出ていても本番で不合格になることもありますし、ずっとE判定が出ていても本番で合格となることもあります。

前提として、模試は出題される問題によって結果にある程度の波が出ます。

たまたま解けない問題ばかりが出題されれば実力通りの点数は取れませんし、たまたま解ける問題ばかりが出題されれば実力以上の点数を取れてしまいます。

生徒を指導する側としては、一回一回の模試の結果よりも、前後の模試の結果とあわせて生徒の実力を見ています。

一度の模試の結果だけでは実力を判断していません。

そもそも、合否の判定を出すことは模試を活用する上での一部の側面に過ぎません。

模試を受ける意義としては、もっともっと大切なことがあります。

ポイント2:1週間以内に復習をする

模試を受けたら、必ず1週間以内に復習を終わらせます。

模試の復習に取り組むのは早ければ早いほどよく、可能であれば3日以内には終わらせたいです。

解いた問題の記憶が鮮明なうちに復習に取り組めると、学習効果が高いからです。

しかし、学校で受ける模試はなかなか解答解説が配布されないかもしれません。

同じ問題をいろいろな学校で受けるようなタイプの模試は、学校ごとに試験実施日が異なるからです。

不正を防ぐために、すべての学校の試験が終了してから解答解説が配られます。

すぐに復習ができない模試は、受けてもあまり意味がありません。

費用がかかってでも、会場で一斉に受けられる模試を受けるようにすると良いです。

会場実施の模試であれば当日中には解答解説が手に入ります。

模試は復習の効果が高い

模試の復習は、普段の勉強の復習よりもずっと学習効果が高いです。

模試や試験で問題を解いているときは、普段よりもずっと集中して問題と向かい合っているからです。

一生懸命取り組んだ問題を一生懸命復習することになるので、学習した内容が頭に残りやすいです。

ポイント3:解答解説の確認だけで終わらせない

模試の復習は、自己採点だけで終わらせてしまう子どもや、解答解説を確認するだけで終わらせてしまう子どもも多いですが、それでは不十分です。

学力を伸ばすためには、次のような手順で模試の復習に取り組むことをおすすめします。

手順1:自己採点する

まずは自己採点をします。

丸付けをして、配点を確認して、点数を出してみます。

模試は自己採点をすることを前提として受験します。

これは学校の定期テストでも本番の入試でも同じです。

まずはしっかりと自己採点ができるよう、問題用紙に自分の解答を書き写しておく習慣をつけておく必要があります。

入試本番で自己採点ができないと、その後の戦略が立てられません。

入試の日程によっては、合否結果が出る前に他の学校を受験しに行かなければならないからです。

入試本番で正確な自己採点ができるようにするための訓練という意味でも、模試での自己採点は大切です。

>>大学受験で失敗しないためには併願校戦略が超大事!【元塾教室長が解説!】

手順2:解けなかった問題をもう一度自力で解いてみる

自己採点をしたら、解答解説を確認する前に、解けなかった問題をもう一度自力で解いてみると良いです。

復習するときの学習効果を上げるためです。

試験は時間との勝負でもあるため、冷静に考えれば解ける問題なのに、試験中には解けなかったという問題があるはずです。

特に、国語や英語の読解問題、算数・数学の問題は、一度じっくりと考えて解いてから復習をしたほうが学習効果が高いです。

>>英語の長文読解を速く正確に読むためのコツとおすすめの問題集

>>塾は国語の授業も受けるべき!メリットと注意点を元塾教室長が解説!

>>算数の文章題の苦手を克服するための8つのコツ【元塾教室長が解説!】

手順3:解説を確認する

模試の復習を自己採点までで終わらせてしまう子どもも多いのですが、必ず解説を確認しなければ意味がありません。

勉強は丸付けをしてからが本当の勉強だからです。

できなかったものを、できるようにすることが勉強です。

自己採点でバツがついてしまった問題の解答を確認し、解き方や考え方を確認します。

模試によっては解説授業を受講することができるものもあります。

もし、解説授業が受講できるようであれば必ず活用しましょう。

手順4:どうすれば自力で解けるか考える

解答解説を確認して解法を確認するだけでなく、同じような問題が出題されたときに、どうすれば自力で解けるかまで考えられるようになると非常に良いです。

「解き方」を学んでいるだけでは、応用問題や発展問題には対応できないからです。

「わかる」と「できる」は異なります。

たとえば算数や数学であれば、「解き方」を知るだけではなく、どこに注目すればその解き方のアプローチを発想できるかを考える必要があります。

たとえば英語や国語の読解問題であれば、どのような部分に注目して読めば解答根拠を見つけられるのかを考える必要があります。

たとえば英語のリスニングであれば、解答根拠を知るだけでなく、英語を聞き取れるようにするためにスクリプト(リスニング原稿)を確認したり、オーバーラッピングをして、基本的なリスニング力を鍛える必要があります。

どの教科であっても、次に同じような問題が出題されたときに自力で解けるようにするための対策をする必要があります。

>>【中学生・高校生】英語リスニングの効果的な勉強法!伸ばすコツとおすすめの教材

>>数学の応用問題が解けない!解き方のコツと勉強法【元塾教室長が解説!】

手順5:解き直しをする

一通りの復習が終わったら、間違えた問題をもう一度解き直します。

「完璧に理解した!」と思っていても、同じ問題を自分一人の力だけで解いてみようとするとまったく解けないことが多いです。

先ほども解説した通り、「わかる」と「できる」は異なります。

解答解説を読んで「わかった」ら、解き直しをして「できる」ようにする必要があります。

ポイント4:復習ノートを作る

模試の復習をするときは、すぐに捨ててしまうような紙に書くのではなく、専用の復習ノートに記録を残しておくと良いです。

模試だけでなく、確認テストや定期テスト、過去問演習などの復習ノートとして活用していくと良いです。

テストの復習専用のノートを読み返せば、自分の学習課題やミスの傾向を振り返ることができるからです。

学習計画を立てる際に役に立ちますし、入試直前期に読み返せば、本番までに頑張るべきことを短時間で決めることもできます。

復習ノートの作り方については、後ほど詳しく解説します。

ポイント5:分析ノートを作る

模試の復習をするときは、復習ノートだけでなく、分析ノートも作ると良いです。

模試を最大限に活用するためには、模試で出題された問題を解けるようにするだけでなく、見えてきた自分の弱点をどのように克服すべきかを考えることも大切だからです。

テストの復習専用ノートとは別に模試分析専用にノートを1冊用意しても良いですし、復習用ノートとまとめてハイブリッド型にしても良いです。

頭の中で考えていることを、文字として書き出すことはとても大切です。

文字にすることで頭の中で考えていることが具体的になり、考えが具体的になれば行動に移すことができるからです。

具体的な行動に移すことができれば、学力を上げることができます。

頭の中で考えていることは思っている以上にモヤッと抽象的なもので、少し時間が経てば忘れてしまうものです。

ノートに文字として書き出すことが大切です。

分析ノートの作り方については、後ほど詳しく解説します。

ポイント6:次の模試に向けての学習計画を作る

模試の分析をして取り組むべきことを決めたら、いつまでに取り組むか期限を決めて、学習計画を作ります。

学習計画を立てなければ、なかなか取り組むことができないからです。

まず大きな目標を立てて、それを細分化して小さな目標を立てていくと取り組みやすいです。

具体例として、「2ヶ月後の模試までに80題の問題を解く」と決めた場合の目標の立て方例を記載します。

目標作りの流れ

- 2ヶ月で80問であれば、1か月あたり40問解く必要がある

- 1ヵ月40問解くのであれば、1週間あたり10問解けば良い

- 週10問を目標としよう!

「2ヶ月で80問」という大きな目標達成を目指すよりも、「1週間で10問」という小さな目標の達成を目指したほうが、目標を達成しやすいです。

小さい目標を達成し続けていけば、最終的に大きな目標を達成することができます。

具体的な学習計画にする

小さな目標を立てることができたら、今度はそれを具体的な学習スケジュールに落とし込んでいきます。

先程の例では「1週間で10問」という小さな目標を立てることができたので、今度は「何曜日と何曜日に何問ずつ取り組む」という、具体的な学習計画を作っていきます。

実際には学校行事が忙しい時期や、部活の試合の時期などの兼ね合いで、簡単なわり算で学習計画を作ることはできません。

最初はいろいろな要素を考えながら学習計画を立てるのは難しいかもしれませんが、繰り返し練習すれば必ずできるようになります。

このような計画を作成するスキルは、大人になっても必要なスキルです。

最初は大変でも、模試や定期テストのたびに練習していれば必ずできるようになります。

ポイント7:プロの意見を聞く

塾や予備校で主催している模試に申込むと、面談形式で結果が返却されることがあります。

受験のプロの意見を聞くことができる機会なので、積極的に参加してください。

模試は、どうやって成績を伸ばすかを考えるために利用するツールなので、面談でも「これからどうするか」に焦点が当てられます。

本人の主観的な分析だけでなく、プロからの客観的な分析とアドバイスをかけ合わせて、模試をより有意義なものとしてください。

塾への勧誘はあります

勧誘は断ってしまっても全然問題ありません。

断られることも塾や予備校スタッフの仕事です。

「良さそうだ」と思ったら話を聞いてみて、「必要ない」と思ったらはっきりと断りましょう。

断る際は気兼ねする必要もありませんし、断る理由を言う必要もありません。

きっぱりと「必要ありません」と言っていただいたほうが、スタッフ側としても気持ちが良かったりします。

まずないとは思いますが、もし、その後に何度も電話などでしつこく勧誘がある場合は、「勧誘をやめてほしい」とハッキリと言えばそれ以上勧誘されることはありません。

言葉を濁さず、ハッキリと断ったほうが良いです。

ポイント8:学習計画を実行する

学習計画を立てたら、その計画を実行しましょう。

小さな目標を一つずつ達成し、大きな目標達成を目指して取り組んでいきます。

計画実行中にもいろいろなことで計画が崩れてしまうことも多いですが、学習計画を修正する力もまた大切なスキルです。

あきらめずにコツコツと実行していくことが大切です。

復習ノートの作り方

ここからは、模試やテストの復習ノートの作り方について解説していきます。

復習ノートには特に決まった型があるわけではありません。

生徒の話を聞いても、どんな型が使いやすいのかは生徒それぞれでした。

いろいろと試しながら自分に合った型を作り上げていくと良いです。

ここでは、いままでの生徒が作っていた復習ノートを参考に、「復習ノートを作るときのポイント」を7つ紹介します。

復習ノートを作るときのポイント

一つひとつ解説します。

ポイント1:暗記すべきものを書き出す

英単語や漢字、用語、公式など、暗記すべきことをノートに書き出していきます。

復習ノートとは別に、暗記専用ノートを作っている生徒も多かったです。

暗記専用ノートを作ると、スキマ時間に何度も読み返して効率的に暗記することができるからです。

暗記は繰り返すことが大切なので、ノートに書き出して振り返る勉強法はとても効果的です。

▼あわせて読みたい

>>効率的な暗記方法!長期記憶にするための19のコツ【元塾教室長が解説!】

▼あわせて読みたい

>>【英単語 覚え方】英語学習の基本!やってはいけない暗記法と正しい勉強法を解説!

ポイント2:左ページに間違えた問題のコピーを貼り、右ページに解説とポイントを書く

模試の問題をコピーして、ノートに貼っておくと良いです。

問題用紙には問題を解く際に自分で書いたメモも残っているので、自分がどこでどんなふうに間違えたのかが記録として残っているからです。

ノートの左側に間違えた問題のコピーを貼って、右側には正しい答えや解説、考えるときのポイントなどを書いていくと、振り返るときに見やすいです。

ただ、問題用紙をコピーしたり、ノートに切り貼りするのに少し手間がかかってしまうのはデメリットです。

タブレットをノートとして使っているようであれば、カメラで問題用紙の画像を撮影して、その画像をノートに貼り付けるとラクです。

ちなみに私は、仕事では「GoodNotes 5」というノートアプリをタブレットで使っています。

有料アプリですが、使い勝手が良いため愛用しています。

ポイント3:読解問題は解答根拠の間違いを記載する

英語や国語の読解問題では、正解を書くだけでなく、なぜその答えを選ばなければならないかという解答根拠も書いていきます。

ここで大切なことは、自分で考えた解答根拠と、解説に書いてある解答根拠がどのように異なっているのかを書くことです。

読解問題では、解答根拠のズレを修正していくことが大切だからです。

つまり、問題を解くときに必ず解答根拠を考えることが大切です。

「何となくこれかな。」といったようなフィーリングで解いてしまうと、いつまで経っても読解力は上がりません。

たとえ選択問題であっても、必ず解答根拠を示すことが大切です。

>>英語の長文読解を速く正確に読むためのコツとおすすめの問題集

>>読書をして国語の成績を上げよう!ただし読むだけではダメです

ポイント4:解説は丸写ししないで自分の言葉で書く

復習ノートに解説を書くときは、丸写しにするのではなく、自分の言葉で言い換えて書くと良いです。

丸写しだとただの「作業」になってしまいがちですが、自分の言葉に一度変換することで内容をより深く理解することができるからです。

ものすごく頭を使うので大変なのですが、学習効果は高いです。

ポイント5:解答解説だけでなく関連情報を書く

模試で間違えた問題の解答解説を確認するだけでなく、その問題に関連することもまとめて確認すると良いです。

関連情報をまとめることで、模試の復習をしているその場で苦手をつぶすことができますし、あとでノートを見返したときにも便利だからです。

たとえば、試験で香川県の場所を答えられなかったのであれば、香川県の場所だけを確認するだけでなく、四国の4つの県をまとめて確認してしまったほうが学習効果が高いです。

また、数学や物理の問題が解けなかったときは、その問題の解き方を確認するだけでなく、必要な公式や法則をまとめたり、同じようなアプローチで解く問題を解いてみたりできると良いです。

ある一点を学習する「点」の勉強よりも、関連する分野をまとめて勉強する「面」の勉強を意識できると非常に効果的です。

ポイント6:あとで書き足せるよう余白を残す

復習ノートには、余白を大きめに取っておくと良いです。

ノートを見返したり、再度復習をしたりするときに、新しい情報を書き足していくことが多いからです。

「ちょっとスカスカ過ぎるかもしれない」と思うくらいの余白を残しておくと便利です。

ポイント7:ミスは細かく分析してメモを残す

ケアレスミスで間違えてしまった問題も、具体的に「どんな計算で」「どんな場面で」「どのようなミスを」「なぜしてしまったのか」を分析して、メモを残しておくと良いです。

具体的なメモを残すことで、自分のミスの傾向を分析することができるからです。

自分のミスの傾向を知ることができれば、試験中に同じような場面に遭遇したときに気をつけることができます。

このようなお悩みをよく聞きますが、自分のミスの傾向をしっかりと分析すれば、ミスは減らすことができます。

逆に、「ただのケアレスミスだから、次は気をつければ大丈夫。」と思っていると、いつまでも同じケアレスミスをし続けることになります。

自分がやらかしやすいケアレスミスリストを作って、テスト前に毎回読み返していた生徒もいました(リストが100個以上ありました!)。

>>ケアレスミスの7つの原因と9つの対策!ミスを減らして点数アップ!

分析ノートの作り方

ここからは、分析ノートの作り方について解説していきます。

復習ノートとは異なり、分析ノートは書くべきことがある程度決まっています。

分析ノートに書くべき内容は、主に次の4つです。

分析ノートに書くべき内容

一つひとつ解説します。

内容1:できなかったところを書き出す

模試の分析ノートには、まずはできなかった単元や分野を書き出していきます。

まずは学習課題を見つける必要があるからです。

内容2:できなかった原因を書く

できなかった単元や分野を書き出したら、今度はできなかった原因を具体的に考えます。

原因がわからなければ、対策することはできないからです。

たとえば、「英語の長文が読めなかった」ということであれば、なぜ読めなかったのかを考えます。

「知らない単語が多かった」「文法が理解できていないので、誤訳が多かった」「解答に必要なヒントを見つけられなかった」など、いろいろな原因が考えられると思います。

このような生徒は多いのですが、原因がはっきりしていない状態で長文読解問題をたくさん解いても学力は上がりません。

一方で、「英語の長文が読めなかったのは、知らない単語が多かったからだ。」という原因を分析できれば、具体的にやるべきことが見えてきます。

模試でできなかった原因は、具体的に考えて書き出すことが大切です。

>>大学受験に英文法はいらないのか(いや、いるに決まっている)

内容3:克服のための対策を書く

模試でできなかった原因を分析できたら、今度は具体的な対策を考えます。

具体的な対策は、次の3点を意識して考えます。

具体的な対策

- 何を使って

- どこからどこまでを

- いつまでにやる

たとえば、できなかった原因が「知らない英単語が多かった」ということであれば、次のように対策を考えます。

具体的な対策

- 何を使って

→ターゲット1900(英単語帳テキスト)を使って - どこからどこまでを

→Part1を3周、Part2を2周 - いつまでにやる

→次の模試がある3月20日までにやる

このように、具体的に決めることが大切です。

このような抽象的な目標を立ててしまうとなかなか取り組めません。

具体的であればあるほど取り組みやすくなります。

内容4:次の模試の目標点を書く

分析ノートには、次の試験の目標点も書きます。

数値目標にしたほうが頑張れるからです。

次の模試で実際に目標点を取ることができれば正しく勉強できたことになりますし、目標点に届かなかった場合は模試の復習方法や勉強方法を改善しなければなりません。

具体的な数値目標を作ることで、勉強方法を改善していくことができます。

模試指導は個別指導塾が得意

模試後の学習指導については、個別指導の塾が得意です。

個別指導では、子ども一人ひとりに別個のカリキュラムを作り、模試で学習状況を把握しながらカリキュラムや学習スケジュールを修正していく塾が多いからです。

集団指導の塾でも、一人ひとりに模試後のフォローをしてくれる面倒見の良い塾も多いですが、授業のカリキュラム自体を変えることはできません。

しっかりと模試の指導をしてもらいということであれば、個別指導塾がおすすめです。

大手個別指導塾の紹介

大手の個別指導塾をいくつか紹介します。

近所にあるようであれば、まずは資料請求や体験授業などの問い合わせをしてみると良いです。

ただし、大手の塾が良い塾とは限りません。

同じ名前の塾でも、教室によって雰囲気も質もまったく異なります。

地元の小さな塾も含めて情報を集めて、必ず体験授業を受けてから入塾を決めるようにしてください。

※料金は地域や校舎によっても異なります。詳細は必ず公式サイトを確認してください。

▼この表は横にスクロールできます。

| 塾名 | 公式サイト | エリア | 講師1人に対する 生徒数 |

料金 | 特徴 | 体験授業 |

| 森塾 | 【森塾】 |

関東 静岡 新潟 |

1~2人 |

週1回、月3回授業

|

|

▼最大1ヵ月無料の体験授業に申込む 【森塾】 |

| 個別指導塾WAYS | 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS |

関東 近畿 |

2~5人 | 非公開 |

|

▼120分の無料体験指導に申込む 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS |

| 個別教室のトライ | 【個別教室のトライ】 |

日本全国 | 1人 |

1コマ120分

|

|

▼無料体験に申込む 【個別教室のトライ】 |

| 明光義塾 | 個別指導の明光義塾 |

日本全国 | 1~3人 |

週1回税込み

|

|

▼無料 >>無料体験に申込む |

| 個別指導塾WAM | 個別指導塾WAM |

日本全国 | 1~4人 | 非公開 |

|

▼無料体験に申し込む 個別指導塾WAM |

| スクールIE | スクールIE | 日本全国 | 1~2人 |

週1回税込み

|

|

▼無料 >>体験授業に申込む |

| 東京個別指導学院 | 東京個別指導学院 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 愛知 京都 大阪 兵庫 福岡 |

1人~2人 |

1コマ80分

|

|

▼無料 >>体験授業に申込む |

-

-

失敗しない個別指導塾の選び方!9つのポイント

続きを見る

-

-

オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】

続きを見る

まとめ

それでは、学力を伸ばして志望校合格を目指すための模試の活用方法ついての解説をまとめます。

結論

学力を伸ばすためには、模試を受けっぱなしにしないことが超重要です。

模試の活用スキルは志望校合格のために絶対に必要です。

模試の復習が超重要な理由は、主に3つあります。

模試の復習が超重要な理由

- 学習効果が高い

- 普段の勉強の効率アップにつながる

- 過去問演習を有意義にできる

模試を活用して学力を伸ばしていくために押さえておくポイントは、主に次の8点です。

模試を活用するためのポイント

- 判定に一喜一憂しない

- 1週間以内に復習をする

- 解答解説の確認だけで終わらせない

- 復習ノートを作る

- 分析ノートを作る

- 次の模試に向けての学習計画を作る

- プロの意見を聞く

- 学習計画を実行する

いままでの生徒が作っていた復習ノートを参考に、「復習ノートを作るときのポイント」を7つ紹介しました。

復習ノートを作るときのポイント

- 暗記すべきものを書き出す

- 左ページに間違えた問題のコピーを貼り、右ページに解説とポイントを書く

- 読解問題は解答根拠の間違いを記載する

- 解説は丸写ししないで自分の言葉で書く

- 解答解説だけでなく関連情報を書く

- あとで書き足せるよう余白を残す

- ミスは細かく分析してメモを残す

分析ノートに書くべき内容は、主に次の4つです。

集団指導の塾を選ぶときのポイント

- できなかったところを書き出す

- できなかった原因を書く

- 克服のための対策を書く

- 次の模試の目標点を書く

模試指導については、個別指導の塾が得意です。

今回の記事が、お子様が模試を有効活用して、第一志望校合格を勝ち取るきっかけとなればとてもうれしいです。

-

-

失敗しない個別指導塾の選び方!9つのポイント

続きを見る

-

-

オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】

続きを見る