こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

受験勉強がつらく、なかなか前向きに勉強に取り組めない受験生は多いです。

子どもには前向きに受験勉強に取り組んで、一生懸命努力してほしいと思われているのではないでしょうか。

結論

受験勉強を頑張っていて、「つらい」と思うことは当然のことです。

そのつらさを上手にマネージメントして乗り越えることで、大きく成長することができます。

今回は、受験勉強がつらいときの乗り越え方について解説します。

最後まで読んでいただき、お子様が前向きに受験勉強に取り組んで一生懸命頑張り、受験を通して大きく成長するための参考としていただければとてもうれしいです。

この記事の筆者

エデュサポ

(@edsuppor)

- 元塾教室長

- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める

- 塾業界勤務経験は20年以上

- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設

1対1の個別指導!

【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!

- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上

- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法

▼公式サイトで詳細をチェックする

【個別教室のトライ】![]()

「受験勉強がつらい!」を乗り越えるメリット

「受験勉強がつらい!」と思ってしまうのは当然のことです。

それだけ大きな壁を乗り越えようとしているからです。

一方で、そのつらさに負けずに乗り越えることには大きなメリットがあります。

一生懸命に頑張る価値があります。

受験勉強のつらさを乗り越えるメリットは、主に次の4つです。

受験勉強のつらさを乗り越えるメリット

一つひとつ解説します。

メリット1:成長できる

受験勉強を一生懸命頑張ることで、人間として大きく成長することができます。

人は試練を経験して成長していくからです。

受験は人生の通過点に過ぎません。

第一志望校に合格できるかどうかという結果は大切なことかもしれませんが、それ以上に、受験という試練を通して人間としてどれだけ成長できるかのほうが大切です。

受験には残酷な側面もあり、合格・不合格という短期間での結果がダイレクトに突きつけられます。

一方で、受験後の人生は長く、受験の結果が人生を決定づけるものにはなりません。

受験の結果に関わらず、受験期に一生懸命努力することができると、その後の人生でも努力をし続けることができます。

努力は必ず未来につながる

努力が必ずしも報われるとは限りません。

しかし、努力したことはその後の人生で思いもかけないところで役立ったりします。

努力する内容は、勉強や受験でなくても良いです。

人生の中で一度でも何かに本気で取り組んだ経験があるかどうかが、その人のその後の人生を大きく変化させます。

受験は多くの人にとって、何かに本気で取り組む経験をするチャンスです。

「つらい!」と思うことも多いですが、一生懸命努力して乗り越えるメリットは大きいです。

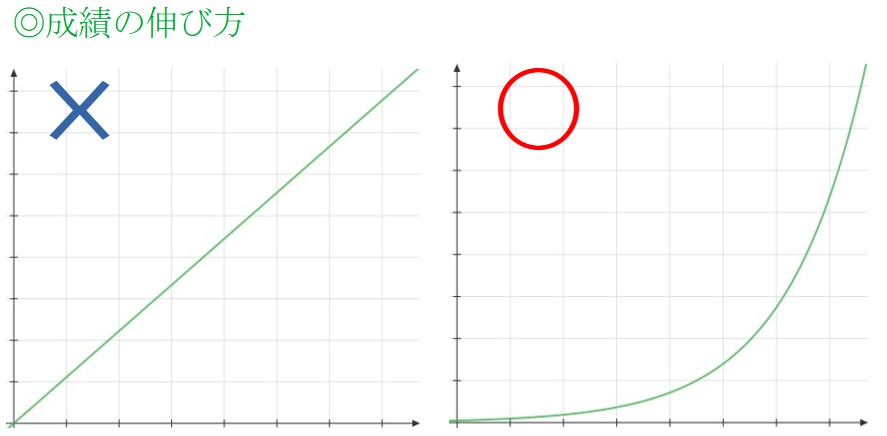

メリット2:直前期に成績が大きく伸びる

受験勉強を一生懸命頑張っていると、入試直前期に成績が大きく伸びます。

勉強は、基礎が固まるまではなかなか点数につながらず、基礎が固まってくると一気に成績が伸びていくからです。

成績は努力に対して比例的にまっすぐ伸びていくわけではありません。

勉強に限らず、実際に成果が出るまでに時間がかかり、つらい思いをすることは多いです。

しかし、だからこそ成果が出はじめたときは本当にうれしいものです。

受験勉強が「つらい!」という時期でも一生懸命頑張り続けることで、入試直前期に成績を大きく伸ばすことができます。

メリット3:夢に近づける

受験勉強を一生懸命頑張ることで、夢に近づくことができます。

受験は人生の大きな分かれ道のひとつで、頑張れば頑張るほど本人が希望する道へと近づけるからです。

志望校に合格することが、直接夢の実現につながることもありますし、受験勉強を通して身につけたものが夢の実現につながることもあります。

まだ具体的な夢がないという子どもの場合でも、受験勉強を頑張ることで、少しでも本人が望む未来に近い道を選び取ることができます。

メリット4:興味の幅を広げることができる

受験勉強を一生懸命頑張ると、興味の幅を広げることができます。

自分の好きなことばかりに取り組んでいたら出会わなかった分野にも、受験勉強を通して出会うことができるからです。

私自身は、高校受験の国語の勉強に取り組む中で読書の楽しさに気が付きました。

読解演習でいくつもの作品に触れる中で、「一部分だけでなく、最初から最後まで読んでみたい!」と思える作品にいくつも出会いました。

受験勉強中は読書をする時間はありませんでしたが、高校に進学してからは本を読み漁りました。

今でも本のない生活は考えられないと思うほど本が好きです。

高校受験がなければ、私は今でも読書の楽しさを知らなかったかもしれません。

興味がなくても取り組んでみたら興味が出ることもある

やってみるまではたいしておもしろくないだろうと思っていたことが、やってみたらすごくおもしろかったという経験がある方は多いと思います。

知れば知るほどおもしろくなっていくこともありますし、上達すればするほど楽しくなっていくこともあります。

はじめは興味を持てずに、「テストで出るし、仕方ないから勉強するかー。」と、思って取り組みはじめた勉強が、だんだんおもしろくなってくることもあります。

受験勉強を通していろいろな分野に触れることで、将来本当にやりたいことに出会える可能性が高まります。

受験勉強がつらいと感じる理由

「受験勉強がつらい!」を乗り越えるためには、受験勉強がつらいと感じる理由を考えることが大切です。

理由がわかれば、乗り越え方を考えることができるからです。

受験勉強をつらいと感じる理由は人によっても異なりますが、多くの場合、次の8つのうちのどれかが原因であることが多いです。

受験勉強をつらいと感じる理由

一つひとつ解説します。

理由1:テストで評価されるから

テストで評価されるから受験勉強がつらいと感じる受験生は多いです。

評価されるための勉強と、学びのための勉強は大きく異なるからです。

学びの楽しさを知らずに育ってしまう子どもも多いのですが、本来学びは楽しいものです。

一方で、テストで点数を取るための勉強(評価されるための勉強)は、窮屈に感じてしまうことも多いです。

評価を気にする必要がない勉強は楽しい

一度、試しに子どもの教科書をパラパラと眺めてみてください。

隅々まで読んでいくと、思いも寄らない発見があったりします。

思った以上に勉強のおもしろさを発見できると思います。

テストで評価されることを気にしなければ、勉強を純粋に楽しむことができます。

学ぶことは本来楽しいものです。

では、試験のための勉強はなぜこんなにも窮屈なのでしょうか。

理由2:テストにはルールや決まりがあるから

テストにはルールや決まりがあるから、受験勉強がつらいと感じる受験生は多いです。

出題される範囲が決まっていたり、解けるようにならなければならない問題が決まっていたりします。

テストは、「出題者が解答者に何を求めているか」を読み取り、その要望に応える形で解答する問題が多いです。

ルールや決まりを楽しめる子どもいる

このようなルールや決まりを楽しめる子どももいます。

出題者の意図を読み取って、自分の評価を上げるという仕組みそのものを楽しめてしまいます。

また、制限があるから楽しいと感じる子どももかなりいます。

たとえば、ファッションが好きな中学生や高校生の中には、校則という制限がある中で、制服をどのように着こなすかということにおもしろみを感じる子どもも多いです。

しかし、好きなようにファッションを楽しむことができない校則が、窮屈で仕方がないという子どもも多いです。

勉強でも同じように、テストという制限や決まりがあることがつらいと感じる子どもは多いです。

理由3:興味がない勉強にも取り組まなければならないから

興味がない勉強に取り組まなければならいので、受験勉強がつらいと感じる受験生は多いです。

興味がないことに取り組むのは、誰にとってもつらいものです。

かといって、興味がないからという理由で勉強に取り組まなければ、テストで点数を取ることはできません。

人に評価されるために興味のないことに取り組むことは、大人でもつらいですし、やる気も出ません。

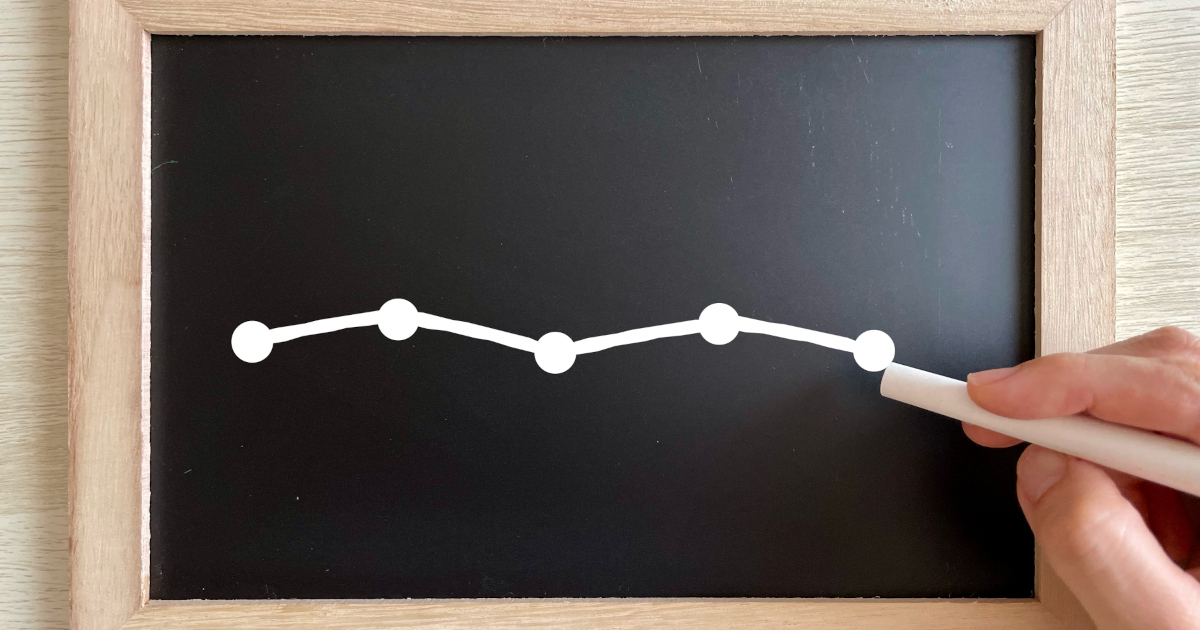

理由4:頑張っていてもなかなか成績が上がらないから

頑張って勉強していてもなかなか点数が上がらないので、受験勉強がつらいと感じる受験生は多いです。

先程も解説した通り、勉強は基礎が固まるまではなかなか点数につながらず、基礎が固まってくると一気に成績が伸びていくからです。

点数がなかなか伸びず、努力が目に見える結果につながらない期間はとてもつらいものです。

理由5:合格できるか不安になるから

志望校に合格できるかとう不安が大きなストレスになり、受験勉強がつらいと感じる受験生は多いです。

勉強を一生懸命頑張っている子どもほど、大きな不安に襲われやすいです。

そういう意味では、合格できるかどうか不安に感じるということは、これまで受験勉強を一生懸命頑張ってきたという証拠でもあります。

この不安をポジティブにとらえて上手に付き合っていけるようになると、人生の勝負どころで力を発揮することができるようになります。

周りからの期待がプレッシャーになってしまうことも

親や先生からの期待がプレッシャーになってしまう受験生も多いです。

特に受験直前期は、子どものプレッシャーになるような言葉を言わないよう注意することが大切です。

周りからのプレッシャーは、受験勉強の妨げになることが多いです。

不安や期待をあおると子どもの不安が膨れ上がってしまい、受験勉強に支障をきたす可能性があります。

理由6:やるべきことが終わらないから

やるべきことが全然終わらずに焦ってしまい、受験勉強がつらいと感じてしまう受験生は多いです。

入試問題は出題範囲が広いため、やるべきことをすべてやりきってから試験を受けられる子どもはほとんどいません。

受験というタイムリミットが迫ってくる中で、目の前にやるべきことが膨大にあり、途方に暮れてしまう受験生も多いです。

何事もきっちりと終わらせなければ気が済まないとう性格の子どもには、特につらく感じてしまうかもしれません。

理由7:孤独を感じるから

受験勉強中に孤独を感じてしまい、受験勉強がつらいと感じてしまう受験生は多いです。

勉強には一人で向き合わなければなりませんし、試験時間中に頼れるのは自分自身だけだからです。

実際には、保護者や学校の先生などに励まされることも多いですが、受験勉強中は周りが見えなくなってしまうことも多いです。

受験という大きな試練に、一人で立ち向かうのはとてもつらいことです。

理由8:勉強以外のことに取り組めないから

受験勉強中は勉強以外に取り組めないので、受験勉強がつらいと感じる受験生は多いです。

受験勉強中は勉強中心の生活になり、遊びや趣味の時間を作ることができません。

多くのことに我慢をしながら勉強に取り組まなければならい期間が長いです。

人生の勝負どころでは、やるべきことに優先度をつけて、多くのことに我慢しながら努力をすべきです。

一方で、受験をする子どもたちの年齢を考えると、そのような経験も浅く、自分を律しながら努力するのは大変です。

受験勉強がつらいときの乗り越え方

ここからは、受験勉強がつらいときの乗り越え方を解説していきます。

どの方法が効果があるかは、子どもの性格によっても異なります。

いろいろと試してみて、効果があるものを実践していけると良いです。

受験勉強がつらいときの乗り越え方としては、次の15個の方法がおすすめです。

受験勉強がつらいときの乗り越え方

一つひとつ解説します。

方法1:無心で勉強する

受験勉強がつらいときには、無心で勉強すると乗り越えることができます。

特に、合格できるかどうか不安で受験勉強がつらいと感じている場合は、勉強に没頭してしまうのがおすすめです。

勉強の不安は勉強でしか解決できないからです。

勉強に集中している間は不安を忘れることができますし、とことん取り組んだという自負が自信につながります。

受験勉強がつらいときにこそ、受験勉強に没頭するのはとてもおすすめです。

方法2:スモールステップで頑張りを認める

受験勉強がつらいときには、スモールステップで頑張りを認めることが大切です。

「志望校合格」という大きな目標だけを見ていると、ゴールが遠く感じてしまい、つらくなってしまうからです。

目標を小さく小さく切り分けていき、一つひとつのステップをクリアしたことを認めて褒めてあげられると良いです。

「今日は英単語帳を5ページ進めた」「数学の苦手なこの問題が解けるようになった」など、目標は小さく切り分けていったほうが最終的なゴールに到達しやすいです。

目標達成については、受験生が親や先生に褒めてもらうことにも大きな効果がありますが、受験生が自分自身の頑張りを認めて、自分自身を褒めてあげることも大切です。

方法3:よく寝る

受験勉強がつらいと感じるときは、よく寝ることも大切です。

つらいと感じる原因が受験勉強だけでなく、睡眠不足も加わっている可能性があるからです。

特に中学生や高校生は、基本的に睡眠時間が足りていません。

個人によって異なりますが、理想的な睡眠時間は8時間以上です。

睡眠不足の状態では集中力も下がり、勉強の効率も悪くなります。

良く寝て、日中に集中して勉強に取り組めると良いです。

>>受験勉強中なのに眠い!すぐにできる対処法と根本的な解決策!

方法4:おいしいものを食べる

受験勉強がつらいと感じるときには、おいしいものをしっかりと食べることも大切です。

おいしいものを食べると幸せな気持ちになりますし、幸せな気持ちになれば前向きになれます。

食事は健康の基本です。

体に良いものをおいしく食べて、健康的に受験勉強に取り組めるようにできると良いです。

一方で、受験勉強中は運動する機会が少なくなりますので、栄養バランスを良く考え、食事量や夜食・間食には注意する必要があります。

方法5:ゆっくりお風呂に入る

受験勉強がつらいと感じるときには、ゆっくりとお風呂に入ってリラックスしてみるのも良いです。

受験勉強は根を詰めて一生懸命に努力することも大切ですが、一生懸命頑張り続けるためには適度な休息も必要です。

ストレスを溜め込みすぎたり、不安を抱えすぎてしまうと勉強に集中できなくなってしまいます。

受験期に毎日ゆっくりお風呂に入ることはできませんが、ときどきは頭を空っぽにして長湯してみると良いです。

方法6:将来の夢を思い出す

受験勉強がつらいときは、将来の夢を思い出してみるのが効果的です。

夢があると、人は頑張ることができるからです。

夢や目的もなく一生懸命頑張り続けるのは難しいです。

なぜ頑張っているのか、なぜ勉強しているのかをときどき思い出せると、モチベーション高く勉強に取り組むことができます。

受験期は勉強のことばかり考えてしまいがちですが、未来のことや将来のことを考える時間を取ることもとても大切です。

勉強を頑張るために夢を持つことは大切

受験勉強を頑張るためには、夢や目的を持つことが大切です。

受験勉強で忙しくなる前に、夢や目的について考える時間をたっぷりと取れていると良いです。

具体的な夢でなくても、どのようなことがしたいか、どのようになりたいか、どのようなことを学びたかなどの、ふんわりとした方向性だけでも考えられると良いです。

夢や目的は、ある日突然見つかるものではありません。

焦って将来の夢を決める必要はありませんが、考える機会をたくさん作っておくことはとても大切です。

>>将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】

>>東進オンライン学校小学部はワンランク上の学びを目指せる!料金・口コミは?

>>東進オンライン学校中学部は映像授業で「先取り+定期テスト対策」ができる!料金・口コミは?

方法7:なぜその学校に行きたいのかを思い出す

受験勉強がつらいときは、第一志望校を選んだ理由を思い出せると良いです。

第一志望校への憧れが、勉強を頑張る原動力になるからです。

子どもにとって、憧れはとても大きな力になります。

ときどき志望校の公式サイトを眺めて、気持ちを高めてみると良いです。

先輩の話を聞くのもおすすめ

受験を終えた先輩や、志望校に進学した先輩に直接話しを聞きに行くのもおすすめです。

合格体験記等とは異なり、直接対話すことができるので、困っていることや悩んでいることを相談することもできます。

先輩への憧れが、受験勉強を頑張るモチベーションにつながることは多いです。

大学生講師を活用している塾や家庭教師サービスでも、先輩への憧れを重視していることがあります。

たとえば、オンライン家庭教師『e-Live』では、生徒が志望している学校に実際に進学した講師や、趣味や部活が同じ講師をマッチングするなど、先輩への憧れで生徒のモチベーションアップを図っています。

▼オンライン家庭教師『e-Live』について詳しく見てみる

>>オンライン家庭教師e-Liveのおすすめの活用法。料金・講師は?

▼e-Liveの公式サイトはこちらから

【e-Live】![]()

方法8:仲間やライバルと一緒に勉強する

受験勉強がつらいと感じるときは、仲間やライバルと同じ空間で勉強するようにすると良いです。

頑張っている仲間やライバルの姿を見ると、自分も頑張ろうと思えるからです。

勉強は一人で黙々とやるものと思っている人も多いですが、仲間やライバルの存在を感じることで、より一層頑張ることができます。

家で一人で勉強をしていると、孤独を感じてつらくなってしまうことも多いです。

仲間やライバルの姿が見える場所で勉強していると、一緒に頑張っているという連帯感を感じることができます。

自習室を活用すべき

学習塾や予備校に通っているようであれば、自習室を積極的に活用すべきです。

「家から塾に行くまでの時間がもったいない!」という受験生もいますが、自習室には通塾時間をかけるだけの価値があります。

自習室に行けば、仲間やライバルたちの頑張っている姿を見ることができるからです。

実際に、自習室を使いたいがために塾や予備校に入学する受験生も多いです。

家で勉強するのではなく、自習室を活用することを強くおすすめします。

方法9:仲間やライバルと会話する

受験勉強がつらいときは、仲間やライバルたちと会話をして、気持ちや悩みを共有してみると良いです。

言葉にしてみることで、つらい気持ちが安らぐからです。

言語化できていない不安は、意味も分からずに大きな心配事に感じてしまうことがあります。

不安を言語化することで具体化すると、簡単に解決策が見つかったり、実は大した悩みではなかったことに気づくことができたりします。

また、単純に仲間と共感することで安心感を得ることができます。

あまり長時間おしゃべりをしてしまうとお互いの時間を削ってしまうので、塾や予備校の帰り道に一緒に歩きながらなど、工夫しておしゃべりする時間を作れると良いです。

方法10:歌う・大声を出す・身体を動かす

受験勉強がつらいときには、歌ったり、大声を出してみたり、身体を動かしてみるのもおすすめです。

単純にストレスの解消になります。

受験勉強中は椅子に座りっぱなしになることが多いので、声を出したり体を動かしたりすることは良い気分転換になります。

場所を選ぶ必要はありますが、ときどき全身を使ってストレスを発散できると良いです。

方法11:ポジティブな言葉を使う

受験勉強がつらいときには、ポジティブな言葉を選んで使ってみると良いです。

言葉は心に大きく影響するからです。

解けない問題にぶつかったときも、「やばい!わからない!」と言うのではなく、「やった!本番では解けるようにするぞ!」と言ってみてください。

「あと1ヶ月しかない!」ではなく、「あと1ヶ月ある!あれとこれができる!」と言ってみてください。

同じ意味であっても、選ぶ言葉で気持ちが大きく変わります。

方法12:弱音を吐ける場を作る

受験勉強がつらいと感じたときのために、弱音を吐ける場を作っておけると良いです。

弱音を言葉にして出してしまうことで、受験勉強へのストレスを大きく軽減することができるからです。

弱音を吐いて、励ましてもらえる場があると安心です。

受験生にとって、信頼できる大人が近くにいてあげられると一番良いです。

多くの場合、保護者の方が適任です。

子どもの気が済むまで弱音を聞いてあげて、落ち着いてきたら励まして勉強に送り出せると非常に良いです。

方法13:格言や名言を読む

受験勉強がつらいと感じたときは、格言や名言を読むと気持ちが前向きになります。

先程も解説した通り、言葉は心に大きく影響するからです。

格言や名言には、ポジティブなものが多いです。

もちろん、偉人や歴史上の人物の格言や名言でも良いのですが、好きなスポーツ選手やアーティストの言葉や、アニメやマンガのセリフにも勇気をもらえます。

>>受験生を応援する時によく使っているアニメのセリフ7選【元塾教室長が紹介!】

方法14:合格体験記を読む

受験勉強がつらいと感じるときには、実際に志望校に合格した先輩の合格体験記を読んでみるのもおすすめです。

多くの塾や予備校では、校舎や公式サイトで合格体験記を紹介しています。

合格体験記は勉強へのモチベーションを上げる意味でも効果的ですが、実際にその学校に合格した先輩がどのようにして勉強に取り組んだかや、どのような気持ちで頑張ったかを知ることもできます。

勉強の休憩時間などに合格体験記を読んで気持ちを高めて、また引き続き勉強に取り組めると良いです。

方法15:自分を信じる

受験勉強がつらいときは、自分を信じることが大切です。

保護者の方には、子どもが自分自身を信じられるように勇気づけてあげてほしいです。

努力を認め、褒めて、励ましてほしいです。

気休めでも何でも良いので、ポジティブな言葉をかけてあげてほしいです。

大切なことは、受験生が自分自身を認めて、励ましてあげることです。

周りの人間が、受験生の努力を認め、励ましてあげることです。

無限の可能性を信じて、目一杯努力をしてほしいです。

勉強そのものを楽しむためのポイント

ここからは、受験勉強に限らず、勉強そのものを楽しむためのポイントを解説します。

受験直前期にはなかなか取り入れられないものもありますが、子どもの成長のために大切なポイントです。

受験勉強をできる限り楽しめるよう、意識をしてみてください。

勉強そのものを楽しむためのポイントは、主に次の6つです。

勉強そのものを楽しむためのポイント

一つひとつ解説します。

ポイント1:人は頭を使うことが好き

人は、頭を使うことが好きです。

どんなに暇な時でも頭の中では何かを考えていますし、何もしてない時間や何も考えていない時間は退屈に感じてしまいます。

ボーッとしている時でさえ、無意識のうちに何かを考えています。

何も考えないことの方が難しいと思います。

私は以前、看板を持って道路に4時間くらい立っているだけというアルバイトをしたことがあるのですが、あれはとてもつらい仕事でした。

暇で暇で耐えられなかったので、こっそり歌を歌っていました。

頭を使いすぎるのもつらいですが、頭を全く使わないのもつらいです。

ポイント2:テストに出るものだけが勉強ではない

先程も解説したとおり、学びのための勉強とテストのための勉強は異なります。

しかし、多くの子どもたちは、「テストで点数を取るための勉強」を「勉強」と思ってしまっています。

テストに出ない勉強は「遊び」と思ってしまっています。

よく飛ぶ紙飛行機を作る勉強も、ものすごく硬くてきれいな泥団子を作る研究も、新しいゲームのルールを作る創造も、テストに出ないのであれば「遊び」に分類されてしまいます。

しかし、本当に子どもたちの思考力と創造力を育てるのがどちらかは明らかです。

もちろん、学校の勉強も大切です。

おろそかにしてはいけません。

一方で、テストでは問われない勉強も大切です。

むしろ、テストに出ないのに一生懸命取り組めるというのはすごいことです。

ポイント3:興味のあることにとことん取り組む

テストに出ないような勉強であっても、子どもたちにはとことん取り組ませてあげてください。

子どもに限らず、人は興味があることには積極的に取り組むことができます。

そして、一生懸命取り組んだことが身近な人に評価されれば、さらに前向きに取り組むことができます。

興味があることにとことん取り組む→誰かに評価される→もっと取り組む→誰かに評価される。

このようなサイクルができれば、誰にも負けないような専門的な知識をつけていくこともできます。

子どもは特に好奇心が旺盛

子どもは、周りにあるいろいろなことに、大人よりも興味を持ちやすいです。

電車が好きなようであれば、電車の本をとことん読んでみるのも良いでしょう。

ポケモンが好きなようであれば、ポケモン図鑑を読んでみるのも良いでしょう。

星が好きなようであれば、星を見に行くのも良いでしょう。

虫が好きなようであれば、虫を捕まえに行くのも良いでしょう。

植物が好きなようであれば、植物を育ててみるのも良いでしょう。

テストには出なくてもすべて勉強ですし、その探究心が子どもの思考力と想像力を育てていきます。

ワンダーボックス

ワンダーボックスは、アプリとキットを組み合わせて理数力や想像力を育てていく、4歳~10歳を対象としたSTEAM教材です。

STEAMとは、科学・技術・工学・芸術・数学の5つの領域を示します。

学びそのものをエンタメにして、遊び感覚で思考力や発想力を育てられるように作られています。

直接的に学校の勉強のサポートをするタイプの教材ではないので、すぐに学校の成績に結びつくわけではありません。

思考力や発想力を育てることで、その力がやがて学校のテストなどに反映されていきます。

上手に活用すれば、学力の本質である「思考力」「想像力」「主体性」を育てることができます。

| ワンダーボックス | |

| 料金 |

12ヶ月一括払い

|

| おすすめポイント |

|

| 体験授業 |

▼無料体験教材を試してみる |

\資料と体験教材無料!/ワンダーボックス![]()

※アプリもすぐに試せます。

今月もワンダーボックスが届きました

1週間前から毎日ポストをのぞいて

楽しみにしていた長男4歳になってこだわりが出てきて

何度もお試し版で遊んでいたので

去年のクリスマスプレゼントにデビューおもちゃコーナーのレゴはいらない!と

言い切るくらい心を奪われていましたまだまだ夢中です pic.twitter.com/FvRuQCUeem

— まろっこさん@こどもと今日の学び (@fksg_szm) July 28, 2023

今月から息子にワンダーボックスやらせてみる事にしたんだけど、一旦やりだすと親がわりと付きっ切りで見てないといけないのと、夢中になりすぎてお風呂とかご飯そっちのけになってしまう事象に気づいたw

— TUNE|ちゅん (@tunehaze0000) July 26, 2023

ワンダーボックス、息子がどハマリしてて数学脳が育っているかとかは分からないけど今のところ始めて正解。

そして私が気に入っているのは、アプリで休憩時間設定をできるのだけど、一定時間が過ぎたら60秒待つための課題が表示されるの。

・野菜を10個言ってみよう

・今日の空に雲はいくつある?

とか— あおゆ (@aoyou13) July 2, 2023

▼もっと詳しく見る

>>『ワンダーボックス』は思考力と想像力を育てる現代型通信教育!料金・口コミは?

▼ワンダーボックスの公式サイトはこちらから

STEAM教育時代の新しい学び【ワンダーボックス】![]()

ポイント4:成功体験を積む

勉強そのものを楽しむためには、成功体験を積むことが大切です。

子どもは成功体験を積むことで自分に自信をつけ、自信をつけることで新しいことにチャレンジしていくことができるからです。

小さなことでも、努力したことや挑戦したことを褒めて、成功体験を積ませてあげてください。

たとえ失敗してしまったとしても、頑張りそのものを認めて、ただの失敗にさせないようにしてあげてください。

失敗を恐れるようになってしまうと、挑戦することをあきらめてしまうようになってしまいます。

失敗することはとても大切なことです。

失敗したことすらも成功体験にしてあげられるよう、導いてあげることが大切です。

成功体験が興味の幅を広げる

何か新しいことに出会ったときに、おもしろくなってくるまで継続して取り組めるかどうかは、過去の成功体験がカギになります。

以前、何かに一生懸命取り組んでいく中でどんどんのめり込んでいくという体験をしていると、

と、思えるようになります。

できるならば、無理やりやらされる勉強よりも、子どもが自分から取り組みたいと思っていることで多くの成功体験を積ませてあげてください。

成功体験を得ることができるかどうかが、今後の勉強の取り組み方に影響します。

学校に通っている間だけでなく、大人になってからの学びにも大きく影響します。

ポイント5:保護者も一緒に楽しむ

勉強そのものを楽しむためには、保護者も子どもと一緒に学ぶことを楽しめると良いです。

子どもの年齢にもよりますが、基本的には子どもは親と一緒に何かに取り組むことに喜びを感じます。

また、楽しそうに何かに取り組んでいる親の姿を見て、「自分もやってみたい!」と思うものです。

子どもの興味の方向によっては、保護者の方が全然詳しくない分野について一緒に取り組む必要性が出てきてしまいます。

しかし、保護者の方が全然詳しくなくてもまったく問題ありません。

ぜひ、子どもに教えてもらいながら一緒に勉強してみてください。

子どもは親と一緒に勉強することが好きです。

大人が知らないことを大人に教えてあげることが好きです。

保護者が子どもと一緒に楽しみながら学ぶことができれば、子どもの学びはより深いものとなります。

>>子どもと流星群を見よう!おすすめの流星群はいつ見られるか

ポイント6:できたことを褒め合う

勉強そのものを楽しむためには、できたことを褒め合えると良いです。

子どもたちは、テストでできなかった部分を怒られることが多いです。

テストで良い点数をとるためにはミスをできる限り減らすことが大切なので、構造的にこのようになってしまいます。

これでは勉強がつらくなってしまうのも仕方がありません。

×よりも○を探す

テストでも、テスト以外の勉強でも、×ではなく、◯を探すことを意識できると良いです。

できれば、親子で一緒に学んでお互いに褒め合ってください。

そうすれば、お互いにもっとモチベーションが上がって、さらに勉強を楽しむことができます。

受験勉強がつらいときは保護者のサポートも大事

特に入試直前期は、保護者の方のサポートが非常に大事です。

勉強を頑張るのも、試験を受けに行くのも子ども自身ですが、それ以外の部分では周りがサポートをしてあげることができます。

受験は個人戦ではなくチーム戦です。

スポーツ選手をサポートしているチームのように、入試を受験しに行く子どもをサポートしてあげることはできます。

生活面でも精神面でも、大きな試練を前に頑張っている受験生を応援できるととても良いです。

>>受験直前期の親の支えは重要!成績を伸ばすために親ができること

まとめ

それでは、受験勉強がつらいときの乗り越え方についての解説をまとめます。

結論

受験勉強を頑張っていて、「つらい」と思うことは当然のことです。

そのつらさを上手にマネージメントして乗り越えることで、大きく成長することができます。

受験勉強のつらさを乗り越えるメリットは、主に次の4つです。

将来の夢を決めることのメリット

- 成長できる

- 直前期に成績が大きく伸びる

- 夢に近づける

- 興味の幅を広げることができる

受験勉強をつらいと感じる理由は人によっても異なりますが、多くの場合、次の8つのうちのどれかが原因であることが多いです。

受験勉強をつらいと感じる理由

- テストで評価されるから

- テストにはルールや決まりがあるから

- 興味がない勉強にも取り組まなければならないから

- 頑張っていてもなかなか成績が上がらないから

- 合格できるか不安になるから

- やるべきことが終わらないから

- 孤独を感じるから

- 勉強以外のことに取り組めないから

受験勉強がつらいときの乗り越え方としては、次の15個の方法がおすすめです。

受験勉強がつらいときの乗り越え方

- 無心で勉強する

- スモールステップで頑張りを認める

- よく寝る

- おいしいものを食べる

- ゆっくりお風呂に入る

- 将来の夢を思い出す

- なぜその学校に行きたいのかを思い出す

- 仲間やライバルと一緒に勉強する

- 仲間やライバルと会話する

- 歌う・大声を出す・身体を動かす

- ポジティブな言葉を使う

- 弱音を吐ける場を作る

- 格言や名言を読む

- 合格体験記を読む

- 自分を信じる

勉強そのものを楽しむためのポイントは、主に次の6つです。

勉強そのものを楽しむためのポイント

- 人は頭を使うことが好き

- テストに出るものだけが勉強ではない

- 興味のあることにとことん取り組む

- 成功体験を積む

- 保護者も一緒に楽しむ

- できたことを褒め合う

受験勉強がつらいときは保護者のサポートも大事です。

生活面でも精神面でも、大きな試練を前に頑張っている受験生を応援できるととても良いです。

今回の記事が、お子様が前向きに受験勉強に取り組んで一生懸命頑張り、受験を通して大きく成長するきっかけとなればとてもうれしいです。

-

-

【2025年版】東進オンライン学校小学部はワンランク上の学びを目指せる!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】東進オンライン学校中学部は映像授業で「先取り+定期テスト対策」ができる!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

【2025年版】『ワンダーボックス』は思考力と想像力を育てる現代型通信教育!料金・口コミは?

続きを見る

-

-

受験直前期の親の支えは重要!成績を伸ばすために親ができること

続きを見る